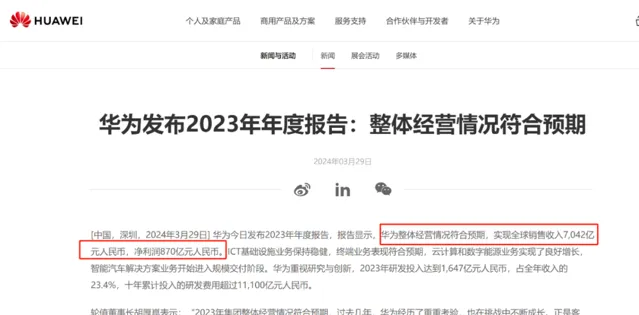

3月29日,華為釋出2023年年度報告。根據報告顯示,

2023年,華為全年實作銷售收入7,042億元、凈利潤870億元、研發投入達到1,647億元。

從具體業務來看, 華為ICT基礎設施業務實作銷售收入3,620億元,同比增長2.3%;終端業務實作銷售收入2,515億元 ,同比增長17.3%; 雲端運算業務實作銷售收入553億元 ,同比增長21.9%; 數位能源業務實作銷售收入526億元 ,同比增長3.5%; 智慧汽車解決方案業務實作銷售收入47億元 ,同比增長128.1%。

輪值董事長胡厚崑表示:「2023年集團整體經營情況符合預期,過去幾年,華為經歷了重重考驗,也在挑戰中不斷成長。正是客戶、夥伴和社會各界的信任與支持,幫助了華為生存與發展。」

那麽,華為各項業務業績,是如何取得的?2024年走向何方?背後隱藏著怎樣的行業變化?

01

ICT基礎設施業務:

收入3620億元,增長穩健

先看看華為的壓艙石業務——ICT基礎設施業務。2023年華為該業務實作銷售收入3,620億元,同比增長2.3%。在海峰看科技看來,該項業務有如下亮點。

其一,營運商業務。 華為無線、光、資料通訊、核心網等產品線,在大踏步走向5.5G時代。華為營運商服務業務,則透過引入AI等新技術,支撐營運商邁入5.5G時代。

比如,在無線領域,華為提供5G-A GigaGreen全系列產品解決方案,使能網路能力十倍提升,整網效率最優,助力營運商向5G-A高效平滑演進;在光領域,面向家庭和企業的智慧化套用發展,華為提出F5G-A全光目標網架構,實作萬兆超寬頻,並釋出系列F5G-A技術和產品,助力將F5G-A帶入現實。

華為使能營運商網路價值最大化,探索多維價值變現潛力;拓展商業新邊界,實作業務永續增長;助力營運商實作5G商業正迴圈,開拓5G-A新機遇。

一方面,共創5G新價值,激發商業新增長。 在流量變現上,截至2023年底,華為服務的全球領先營運商快速投入5G建設和使用者發展,中國5G套餐使用者開通率超過70%;在新業務變現上,華為積極支撐營運商發展雲手機、新通話和裸眼3D等融合套用;在行業領域,華為助力營運商透過5G使能行業數位化規模發展。目前,華為已在油氣、礦山、港口、制造、醫療等領域取得規模化套用,華為在中國完成超1,000個5G全連線工廠的建設。

另一方面,5G-A引領智慧聯接,共同開拓新商業。 2023年,華為與全球領先營運商和產業夥伴協同創新,推進5G-A技術驗證和網路部署,共同拓展5G-A新商業。

其中,面向個人和家庭套用領域,華為助力全球多家營運商開展了5G-A的10Gbps下行和1Gbps上行速率驗證,帶來FWA業務的極致體驗。2023年10月,在海外,華為助力營運商釋出全球第一個「5G-A智慧家庭」,展示了裸眼3D、家庭看護、全屋智慧等全新的業務場景,進一步釋放智慧家庭紅利。

面向行業套用領域,依托於5G-A網路新技術,華為支撐營運商不斷探索驗證制造、礦山和交通等多領域的數智化轉型。例如,2023年,在汽車制造領域,華為助力中國營運商打造基於5G-A技術的柔性產線,減少高端核心制造環節中斷時間,提升訂單交付能力。

其二,在政府和企業業務。 華為以客戶場景和技術創新為驅動,從頂層設計入手,聚焦價值創造,助力客戶數智化轉型,覆蓋智慧城市、金融、交通、能源、制造、教育、醫療、ISP與互聯網等領域。

首先,華為基於豐富的行業智慧化實踐,於2023年釋出行業智慧化參考架構、行業智慧化解決方案系列以及【加速行業智慧化】白皮書,為千行萬業智慧化轉型的實施和落地提供具體的幫助和參考。

其次,華為的戰略廣度和深度在不斷加強,並加大中小企業市場的投入,持續最佳化「夥伴+華為」銷售和服務體系,打造適銷產品與方案;並推出分銷業務子品牌「華為坤靈/ HUAWEI eKit」,更好地滿足中小微企業數智化的需求。

最後,行業數智化轉型離不開永續發展的繁榮生態。華為與合作夥伴構建「以利益為紐帶,以誠信為基礎,以規則為保障」的健康共贏的夥伴體系。目前,華為在全球已發展40,000多家合作夥伴,助力客戶實作商業成功。

就具體的業務而言,華為針對NA、商業、分銷三類不同市場的特點,為政企客戶提供差異化的產品、產品組合和行業解決方案。以前,華為更多把精力放在NA客戶上,並為之成立了煤礦、港口等20個軍團,強調深入行業一線,並將行業解決方案加速推廣復制。近兩年開始在中小企業客戶上發力,包括商業市場與分銷市場,其客戶規模在千萬量級, 2023年華為在商業市場收入增速超過100%。

對於接下來的發展,華為中國政企業務總裁吳輝曾透露, 2024年中國區企業業務的增長目標是30%,到2025年,華為中國政企業務的營收目標是2600億元。

在筆者看來,隨著AI需求的爆發式增長,以及5G-A技術迎來商用,昇騰鯤鵬也有不小的機遇,因此ICT基礎設施業務有望在2024年迎來更大的增長。

其三,計算產業。 2023年,華為持續加大計算產業投入,堅持「硬體開放、軟體開源、使能夥伴、發展人才」的策略,聚焦基礎軟硬體創新,攜手夥伴和開發者,打造堅實的算力底座,使能百模千態,賦能千行萬業。

截至2023年底,鯤鵬、昇騰已發展超過6,300家合作夥伴、570萬名開發者,完成17,400多個解決方案認證,透過「智慧基座」產教融合協同育人基地計畫,賦能6,000位先鋒教師,培養超過70萬名學生。

02

終端業務:收入2,515億元,

Mate60和MateX5銷量破千萬

在過去的2023年,華為手機業務王者回歸。從數據上看非常明顯:華為終端業務實作銷售收入2,515億元,同比增長17.3%。

從產品釋出上來看,華為相繼釋出了Mate60系列、MateX5系列以及nova12系列。特別是Mate60,其在消費者群體中掀起了搶購狂潮,一機難求,頻頻登上央視報道,更是在不少全國性熱點新聞中被提及。

有多火呢?根據華爾街見聞從供應鏈獲得的最新訊息,截至3月1日, 華為Mate60系列和MateX5旗艦折疊屏這兩款手機的累計銷量已經突破了1000萬部。 今年前六周, 華為在國內手機市場的銷量同比增長更是達到64% ,而蘋果、OV等均出現超過兩位數的同比下降。

比起爭氣機Mate60,即將釋出的P70更是讓人期待。根據天風國際證券著名分析師郭明錤表示, 華為P70系列全年出貨量預計同比增長振幅有望高達230% ,總量預計落在1300萬至1500萬部之間。 如果上述預測成真,華為在全球手機市場中的復蘇步伐將進一步加快。

除了大家最熟悉的手機,其實華為2023年在平板、PC、智慧穿戴、全屋智慧等領域,可謂是多點開花。

以可穿戴領域為例,華為2023年釋出的WATCH Ultimate非凡大師成為今年MWC上頗受歡迎的單品,觀眾紛紛爭相體驗。具體成績如何?根據Canalys釋出的報告稱,在2023年第四季度的國內市場, 華為取得30%的同比增長,以33%的市場份額位居第一。

03

智慧汽車業務:

問界新M7和M9熱銷,車BU扭虧為盈

在造車這件事情上,華為的站位一直是「幫助企業造好車」「賣好車」。來看看具體成績,華為智慧汽車解決方案業務2023年實作銷售收入47億元,同比增長128.1%,非常迅猛。

很多人問,問界車的銷售這麽火爆,為何華為車bu的收入看著規模不大?眾所周知,目前華為與車企的合作形式主要有三種:一是華為售賣標準化汽車零部件產品,二是華為提供全棧智慧汽車解決方案的Huawei Inside,三是華為深度參與產品、整車設計及提供銷售網路渠道,即"鴻蒙智行」。

在過去的2023年,華為與賽力斯合作推出了問界新M7、問界M9,還有與奇瑞合作推出了智界S7,總計有三款車型。另外,北汽和江淮兩個「界」產品已在開發的過程中。可以看出,華為車BU計算的收入,不是整車銷售的收入,只占其中一小部份。

根據最新交付數據顯示, 今年2月問界系列車型累計交付新車21142輛 ,蟬聯兩個月國內新勢力品牌銷冠,其中 新M7月交付18479輛,問界M9累計訂單接近6萬輛。

再來看看華為智慧汽車的盈利狀況。華為車BU自2019年成立之初,華為高層就表示該部門"六年不設盈利目標」。過去幾年,因為新能源造車大戰,華為BU一直處於虧損狀態。可喜的是, 今年前三個月華為智選車業務已實作盈虧平衡,預計四月往後可實作扭虧為盈。

04

華為雲業務:

收入533億元,發展勢頭良好

2023年,華為的雲端運算業務持續高速增長,實作銷售收入553億元,同比增長21.9%。筆者在年報中查閱到,截至2023年底, 華為雲已為170多個國家和地區的客戶提供穩定可靠、安全可信、永續發展的服務。

在中國市場,華為雲深耕行業數位化,累計服務超過800個政務雲計畫,與160多個城市共建「一城一雲」;服務中國六大銀行、12家股份制商業銀行、Top5保險機構等;已有90%的Top50電商企業、90%的Top50遊戲企業、90%的Top30車企選擇華為雲。

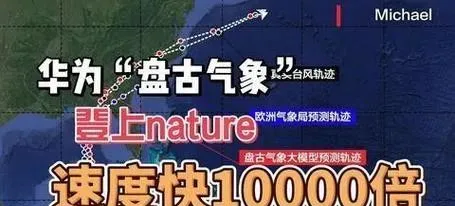

華為雲堅持AI for Industries,去年釋出了盤古大模型3.0、昇騰AI雲服務,還釋出了分布式資料庫GaussDB、20余款軟體開發工具、CraftArts硬體開發生產線等產品,做行業數位化的「雲底座」與「使能器」。

值得一提的是, 華為雲盤古氣象大模型榮登2023年Nature正刊 ,是第一個精度超過傳統數值預報方法的AI模型。

在生態構建層面,華為雲秉承「共創、共享、共贏」的生態理念,聚合千行萬業套用,賦能全球開發者,使能合作夥伴。截至2023年底, 華為雲全球開發者數量超過600萬,合作夥伴超過40,000家,共建繁榮雲上創新生態。

從整個市場來看,華為雲和阿裏雲、騰訊雲繼續保持主導地位。根據Canalys近日釋出的報告顯示,三者占據了整個市場74%的份額,其中華為雲位居第二,其市場份額達到19%。

華為雲於2024年1月舉辦了華為雲合作夥伴大會, 會上透露有超過150家合作夥伴透過華為雲生態實作了超過1,000萬的銷售額 ,這充分體現了華為雲對渠道的承諾。

2024年,華為雲將如何繼續發展?據筆者了解,華為今年將推進雲總經銷商和雲解決方案提供商兩個計劃,同時透過新客激勵和年度增長激勵持續拓新。

05

數位能源業務:

收入526億元,同比增長3.5%

華為數位能源堅持用數位技術促進社會綠色低碳發展,在智慧光伏、液冷超充等方面進步顯著。2023年,華為在數位能源業務實作銷售收入526億元,同比增長3.5%。

華為數位能源融合數位技術(Bit)、電力電子技術(Watt)、熱管理技術(Heat)、儲能管理技術(Battery)等4T技術,聚焦新能源、交通電動化、數位化轉型三大方向,打造新型電力系統能源基礎設施、新型電動出行能源基礎設施、新型數位產業能源基礎設施等「三新能源基礎設施」,為這場社會變革保駕護航。

筆者在年報中看到,華為數位能源透過聚焦清潔發電、交通電動化、綠色ICT能源基礎設施等領域,助力可再生能源轉型。截至2023年底,華為數位能源助力客戶累計實作綠色發電9,979億度,節約用電461億度,減少二氧化碳排放4.95億噸。

據了解,經過快速增長期,中國、美國、歐洲等國家和地區的光伏需求增長降速,也讓華為數位能源業務相關銷售收入增長降速。

筆者觀察:

絕不服輸,創造走出至暗時刻的「奇跡」

「千磨萬擊還堅勁,任爾東南西北風。」 這首鄭燮在清朝時期寫下的詩句,是對華為這幾年經歷的最佳寫照。回看華為過去5年的業績變化,華為完整地走出了一個微笑曲線,這也印證了華為20萬奮鬥者逆境求生、創新驅動的力量。

華為能走出外部環境壓力帶來的至暗時刻,不僅展現了頑強的生存力,還在一定程度上實作了業務轉型和自主創新的突破,這可以被視為中國科技企業發展史上的一次非凡逆襲。究其背後的原因,我們認為主要在以下三方面。

其一,多元化業務布局與轉型成功。 華為面對外部環境壓力導致其消費者業務受到嚴重影響時,華為迅速調整戰略重心,大力拓展並加強了ICT基礎設施業務,如5G、數據中心、雲端運算、人工智慧等B端業務,並在2023年迎來了終端業務的王者回歸。

其二,技術研發與創新能力。 華為依然堅持極高強度的研發投入,即使在面臨挑戰的情況下,華為2023年的研發收入仍達到1,647億元,占全年收入的23.4%,十年累計投入的研發費用超過11,100億元,確保在關鍵領域的技術創新能力,比如昇騰、鯤鵬、歐拉、鴻蒙等自主可控的核心技術產品,我們也希望國內多一些像華為這樣的重視基礎研發的企業。

其三,國內市場穩固與海外市場拓展。 在中國市場,華為在企業業務和政府計畫中獲得了顯著增長。同時,華為積極在中東、非洲等海外市場尋找新的業務機會,積極參與各類計畫合作,為客戶提供優質、高效的解決方案,堅持兩條腿走路。

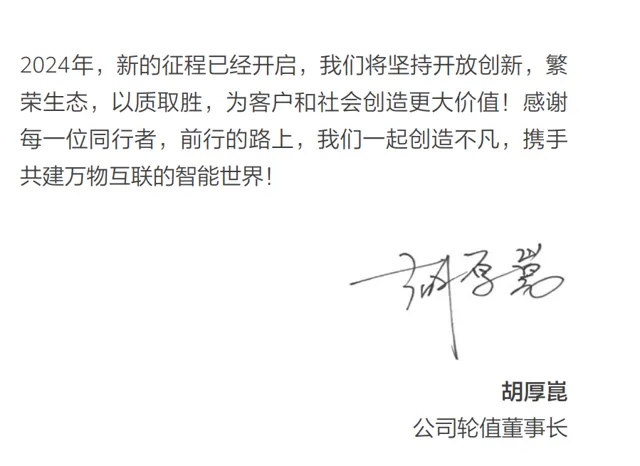

正如胡厚崑強調:「2024年,新的征程已經開啟,我們將堅持開放創新,繁榮生態,以質取勝,為客戶和社會創造更大價值!感謝每一位同行者,前行的路上,我們一起創造不凡,攜手共建萬物互聯的智慧世界!」

更多的分析內容,大家可以關註海峰看科技帳號,我們將報道四月中旬舉行的2024年華為分析師大會,再次感受這個創新、透明、不懼挑戰的優秀企業發展思考。

如需華為財報報告全文,可以關註本公眾號並添加微信「 hhfamous 」獲取。

點選下方名片,關註我們 ↓ ↓ ↓

【海峰看科技】側重科技通訊技術和產業分析,定位解讀延伸,深度思考。

【黃海峰的通訊生活 】側重科技通訊資訊和數位產品體驗,定位快速、有趣。

往期推薦

+

+

+

+

+

+

+

+

黃海峰,獨立科技評論員,多次接受央視、環球時報、科技日報采訪。

ICT行業雜誌前副主編,從業十多年,聚焦5G、手機、IoT、光、雲、AI、互聯網等。

每年與超100位科技行業企業 CXO /VP/總監面對面交流。

多年度【中國資訊通訊行業發展報告】特約撰稿人。

獲十大通訊行業自媒體、IT科技十佳創作者稱號。

覆蓋今日頭條、百度、新華、人民、搜狐、鳳凰、新浪、網易、知乎、騰訊、一點、微博等。

微訊號:174455367