这个初夏,【我的阿勒泰】彻底火了。

社交平台上,它引爆的近百个话题,热度居高不下,各大热门图书榜单中,同名原著更是牢牢占据第一,成为时下最受欢迎的畅销书。

随之带火的,还有原著作者李娟。

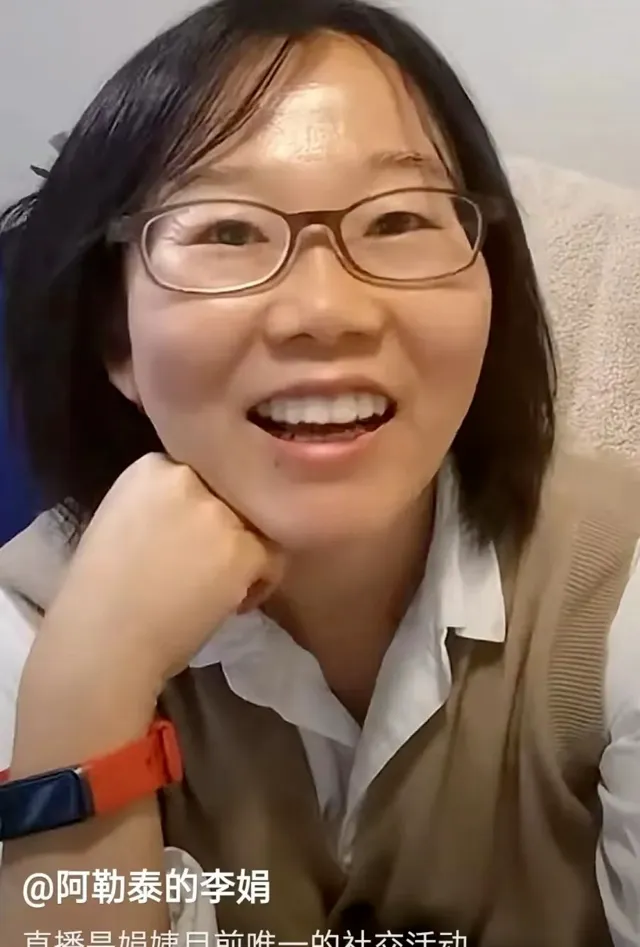

前几天,李娟在电视剧热播后公开露面。

短短2小时直播,收获了超55万点赞,很多语录更是被网友盛赞「人间清醒」,在网上疯传。

她谈个性:

快乐是我的性格,悲观是我的认知。快乐是我的情商决定的,悲观是我的智商决定的。」

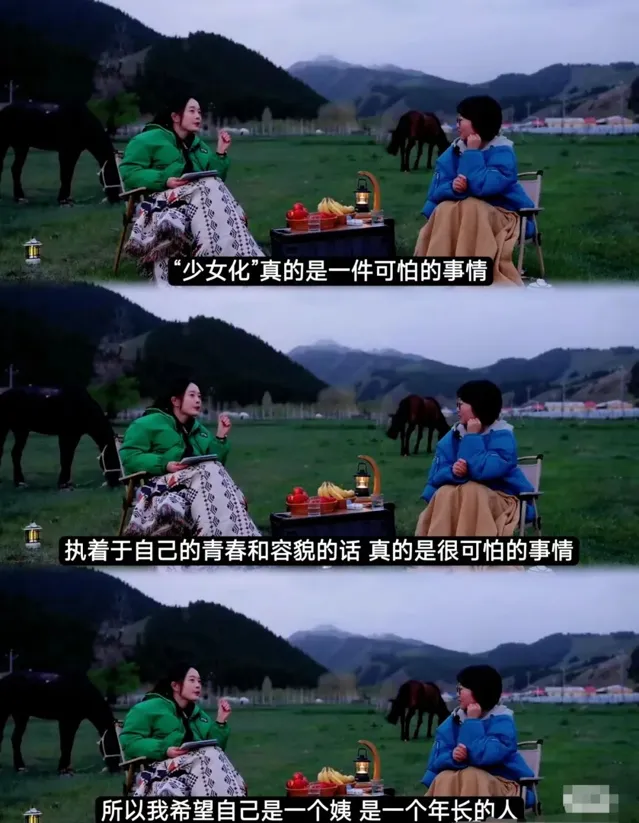

谈年龄:

少女化是一件挺可怕的事情,执着于自己的青春和容貌,也是很可怕的事情。

我希望自己是一个正常面对衰老的人。

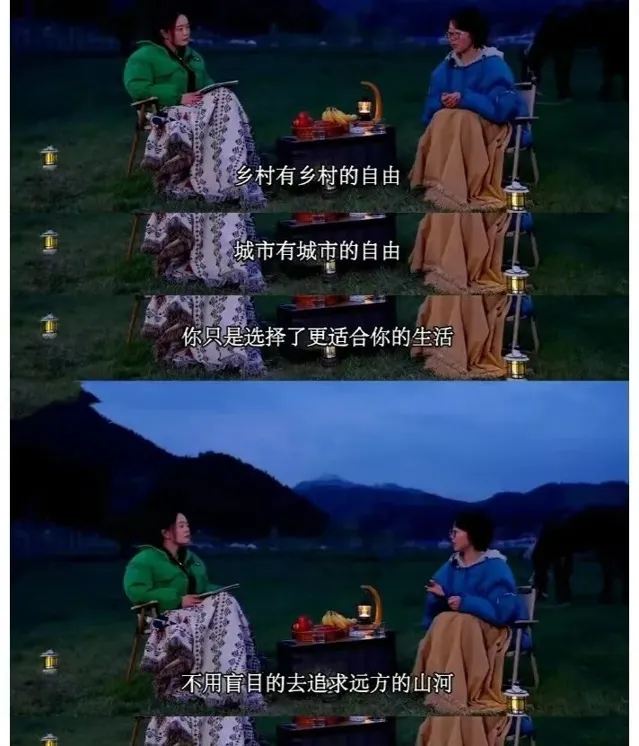

谈远方:

不要去盲目地追求远方的生活,也不要觉得改变了当下的环境,你就可以改变你的一切。

通透的话语,就像来自阿勒泰草原的清风,让人们感到前所未有的治愈。

在中国当代作家里,李娟是个特殊的存在。

她高中辍学,并且至今都没上过大学,却包揽鲁迅文学奖、朱自清散文奖在内的各大殿堂级文学奖。

很多人说,李娟身上有种随性自在的气质,让人不知不觉,想起流浪作家三毛。

然而,李娟听闻后,只是笑笑:

「三毛对我最大的影响,就是我不要成为她那样的人。」

在中国,大约有24万人叫李娟。

但如果,在这个名字前,加上「阿勒泰」的前缀,人们想起的,往往只有阿勒泰作家李娟。

李娟写过很多与阿勒泰相关的文章:【我的阿勒泰】、【阿勒泰的角落】、【冬牧场】、【羊道】……

对于李娟来说,阿勒泰是精神的原乡,也是她梦想发芽的地方。

1979年的夏天,李娟出生在新疆生产建设兵团。

她在这里上完幼儿园后,就去了四川,由外婆抚养。

小学时,李娟写过一篇作文。

那是她第一篇作文,老师很满意,不仅当众念了出来,还对她说:「李娟,你以后可以当作家。」

不经意的一句话,让这个来自遥远新疆的少女,心中埋下了文学的种子。

李娟9岁时,妈妈搬到阿勒泰,把李娟接了过来。

许久没回到新疆,李娟在这里疯玩了一个暑假。

导致的直接后果就是,那个假期,她完全没心思写作业。

眼看着假期快结束,李娟怕被妈妈骂,只能痛下决心,离开新疆,再次去了四川。

虽然在外地读书,但李娟无时不刻,不思念着家乡的一切。

她经常和同学们说起阿勒泰的雪山、草原、羊群……那是她生命之初看到的世界。

李娟小时候成绩不好,独独爱阅读。

外婆捡垃圾时,从外边捡来的烂报纸和杂志,被她当成至宝,看了个遍。

大量的阅读,成就了李娟对文字的敏感,也让她逐渐清晰了模糊的未来。

高中时,李娟的成绩一再下滑,开始有了厌学情绪。

一次英语考试,她早早打好了小抄。

可临考前,她翻遍衣兜,发现小抄不见了。

李娟干脆回到宿舍,行李一卷,就离开了学校。

妈妈和外婆知道后都愁坏了,两人终日以泪洗面,念叨着「不上学怎么办呀」。

但李娟却特开心,她觉得自己可以心无旁骛地读书写作了。

辍学后,李娟找了两份和文字相关的工作。

一份是做报纸编辑,一份是做记者。

做编辑时,李娟觉得自己写的内容「有点文化的人都能写」,所以趁老师出差时,偷偷离职了。

记者的工作,李娟倒做得不错,她的第一篇文章,就上了头版头条。

但后来李娟觉得自己「缺乏沟通能力」,不适合采写新闻,所以干到一半,工资没拿,又跑路了。

兜兜转转,李娟再次回到阿勒泰。

这里没有职场的条条框框,不用接触各种难搞的人,李娟感到久违的快乐。

她写阿勒泰的草原和流水,写游牧人民的淳朴,写这片土地上不息的生命……

阿勒泰滋养了这位文学少女的文学灵感,她也乐得用文字,反复介绍自己的家乡。

托尔斯泰说:「写你的村庄,你就写了世界。」

彼时的李娟不会想到,写着写着,她笔下的家乡,成了无数人的诗和远方。

还记得电视剧【我的阿勒泰】里,马伊琍饰演的张凤侠吗?

这个粗线条的妈妈,常有很多让人啼笑皆非的举动。

女儿床塌了,她蒙上被子继续睡;女儿出洋相,她在一旁嗑瓜子看笑话。

生活上,张凤侠也大大咧咧:盐放在糖罐里,糖放在碱罐里,亡夫骨灰装进饼干盒里。

但不可否认的是,女儿迷茫时,也是张凤侠,一次次用话糙理不糙的生存哲学,给予了 女儿力量。

随性但豁达,生猛且坚强。

某种程度上,张凤侠也是李娟妈妈的缩影。

李娟的妈妈早年离异,和李娟以及八十多岁的外婆在大草原四处迁徙,相依为命。

粗粝的生活,几乎磨平了这个女人身上所有的柔情。

在女儿印象里,妈妈是无比强悍且暴烈的存在。

有一次,妈妈叫李娟时,李娟没听见,她就用酒瓶,砸得女儿眉骨上缝了三针;

还有一次,妈妈看到李娟给朋友写的信,不由分说把信抢走,一边大声念,一边骂女儿「不要脸」。

但妈妈也不是全无温情。

开杂货铺时,妈妈常常在牧场路口,支几块木头,蒙一块塑料布,搭成简易帐篷,卖米面茶油布。

阿勒泰的冬天很冷,冷气透过塑料布,呼呼往里钻。

其他生意人都觉得这样的环境很受罪,只有妈妈笑呵呵地说:

山里面真好,可以爬山。

妈妈的乐观也影响了李娟。和其他同龄女孩不同,李娟喜欢在艰苦的大草原生活。

一想到自己要把经历的各种奇闻轶事,写进文章里,她就对苦涩的生活,甘之如饴。

成名后,李娟在阿勒泰买了房,把妈妈接过来一起住。

不曾想,妈妈因为怕有坏人,把多余的房间拆掉了;又因为怕有蛇,把门前的草地全毁了。

李娟气不打一处来,但又拿妈妈没办法。

更多的时候,她会把妈妈写进文章里,纾解内心复杂的情感。

她写妈妈的臭脾气:

「我妈天天骂我不结婚不生孩子,然后又天天骂我家狗招蜂引蝶、一年到头生不完的仔。我家没有一个让她满意的。」

写妈妈的粗线条:

「我不在阿勒泰时,我妈会随便找个叫李娟的人,借下身份证,帮我把稿费取出来。」

李娟直言: 「写妈妈的时候,与其说我在赞美她,不如说我在开导自己。 」

某种程度上,书写,让李娟穿过岁月的隧道,以成人的视角,去观察和审视这个陪伴自己大半生的女人。

她看到了母亲的狭隘与局限,也承认是妈妈的托举,成就了如今的自己。

于是她用幽默灵性的文字,包裹住那些泥沙俱下的瞬间,把一个风风火火的母亲,呈现在世人面前。

阅读她笔下的母亲,读者很难不会心一笑,为这位母亲粗粝的生活智慧,也为母女俩在漫长战争后抵达的爱与和解。

在中国作家里,李娟的「自黑」精神常令人咋舌。

她打趣自己,是「脱稿李天王」。

写【冬牧场】的头几个月,李娟一直在草原上玩,直到交稿日期快到了,才不得不写书。

结果出版后,李娟肠子都悔青了,因为她发现书里有很多措辞不严谨的地方,只能等校正之后,再改过来。

李娟承认,自己虽然大大咧咧,但对文字有洁癖。

在采访中,她曾毫不避讳地说,对【我的阿勒泰】原著并不满意。

「写的太讨巧了,我在表达的同时精确地去衡量了别人的情感,我对这样的‘算计式写作’非常唾弃。」

她还吐槽自己:

我的表达极其混乱,动不动就陷入一种茫然的状态。我是一边思考一边否定自己,写作才慢慢形成了。

和大众印象里正襟危坐的作家不同,李娟无论在采访还是直播中,都是说话柔柔的,笑容甜甜的,配合上一些自带的小动作,给人的感觉亲切如邻家少女。

很多人喜欢看李娟的访谈,她的气定神闲,是现代社会为数不多的松弛感。

【我的阿勒泰】爆火后,李娟说,自己下半年打算再出一本书。

不过因为现在影响力大了,她没办法像以前那样,肆无忌惮提起一个真实人物。

只好把散文改成小说的形式,就没有这样的顾虑了。

把真实的情感隐入文字背后,是李娟和这个世界独特的对话方式。

她写故乡: 「北疆之北是阿勒泰,她是狂野的梦,她是山野的风,奔跑在凉夏,沉静在寒冬」;

写梦想: 「春天才进行到一半,河流即将拐弯,火车快开,夕阳有黄金,天空有大海」;

写成长: 「在大雪围拥的安静中,我一遍又一遍翻看这些年的文字,感到非常温暖——我正是这样慢慢地写啊写啊,才成为此刻的自己的。 」

对于李娟来说,生活想不通的事情,写作能捋顺;旧日记不清的情境,文字能够穿越。

所以在她的笔下,再苦寒的日子,也洋溢着热气腾腾的人情味,足以穿越生命的风雪,让人们的焦虑有所安放。

作家刘亮程曾说:

我能为读到李娟的散文感到幸福,我们这个时代的作家已经很难写出这种东西了。

只有像李娟这样不是作家的山野女孩,怀着对生存本能的感激与新奇,一个人面对整个的山野草原,才能写出不一样的鲜活文字。

在李娟的世界里,清风流水,日月星辰,无不是大自然的馈赠。

而她本人,也在不断书写的过程中,找到了心灵的皈依。

【我的阿勒泰】爆火后,常听人问起,为什么要读李娟?

我想,不仅是因为在这个浮躁的时代,她的文字,有让人静下心来的力量。

更是因为,她对生活饱满的热情,是这个时代所缺失的,珍贵的宝藏。

回到开头说的,李娟为什么不愿成为三毛?

其实并不是三毛不好,而是现代社会里,很多人被责任、亲情牵绊,很难像三毛那样,不顾一切抛下所有,浪迹天涯。

更多的人,都是像李娟,扎根生活的土壤,去爱,去接纳,去受伤。

所以很多人会在30岁之后爱上李娟,爱上她身处平凡,依然舒展平和的状态。

有风就吹风,有雨就赏雨,哪怕暂时不如意,也尝试在生活的土壤中,栽一朵小花。

把不可复制的每一刻,活得扎实、简单,这何尝不是一种生活的智慧呢?

点亮 「在看」 ,祝你我永葆天真热情,把日子过得温柔且明亮。

作者 | 竹西,爱读书,爱生活。

主播 | 素年锦时,微信公众号:素年锦时FM

图片 | 视觉中国,网络(如有侵权请联系删除)

▼点击下方卡片 发现更多美文