*本文為「三聯生活周刊」原創內容

3月28日淩晨1時,台灣知名作家、學者齊邦媛去世,享年100歲。

齊邦媛在其80歲時寫作完成【巨流河】,其以縝密通透的筆力,從大陸巨流河寫到台灣啞口海,以一個奇女子的際遇見證了縱貫百年、橫跨兩岸的大時代的變遷。【巨流河】在兩岸收獲無數好評,與同樣描述這段歷史的其他作品相比,齊邦媛更被稱道的是她深沈而內斂的寫作風格,哀而不傷,尤顯出一份高貴的尊嚴,就像她在顛沛流離的歲月中,力求用詩歌來尋求心靈慰藉一樣。而在那個年代躲避紛亂的政治、沈浸於文學世界的孤獨讀書者齊邦媛,最終也在文學上成就了自己。

本刊記者李菁曾於2012年對齊邦媛進行專訪,專訪中記錄了齊邦媛的手書,她寫道:「因為我的【巨流河】在三聯書店出版,三聯即是它在大陸的家吧。」今日我們重發此文,以表紀念。

文|李菁

從巨流河到啞口海,也是民國要人齊世英家族的一部家族史。1925年底,郭松齡倒戈,在巨流河與張作霖對峙三天而兵敗身亡。歸國後跟隨奉系郭松齡、意欲做出一番救國救民大事業的齊世英隨即開始了背井離鄉的生活,這也成了他兩歲的女兒——齊邦媛動蕩不安的前半生的起點。他們在日軍的炮火中從南京輾轉到西南;又在國共內戰的硝煙裏,從大陸漂流到台灣……不斷的流亡,成了齊家的主題;那條巨流河,則成了永遠回不去的家鄉。

幾十年後,80多歲的齊邦媛將這部家族史寫成了一部【巨流河】。這實際上也是20世紀中國人的一部苦難史。【巨流河】在兩岸收獲無數好評,與同樣描述這段歷史的其他作品相比,齊邦媛更被稱道的是她深沈而內斂的寫作風格,哀而不傷,尤顯出一份高貴的尊嚴,就像她在顛沛流離的歲月中,力求用詩歌來尋求心靈慰藉一樣。而在那個年代躲避紛亂的政治、沈浸於文學世界的孤獨讀書者齊邦媛,最終也在文學上成就了自己。

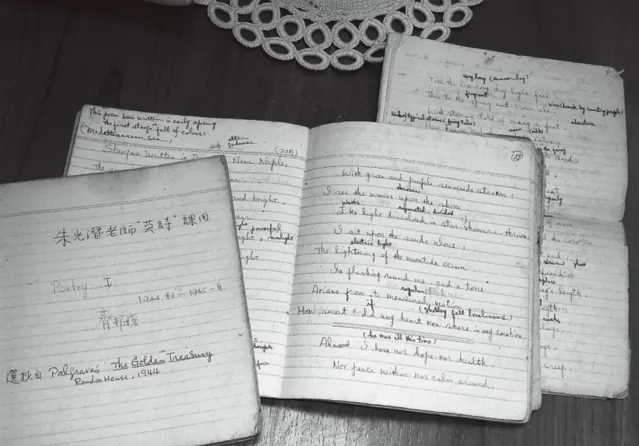

【巨流河】手稿

【巨流河】一書裏最令人感動的,無疑是她與飛虎隊員張大飛的一段故事。所以此書面世後的第二個月,就有導演找上門來要將其拍成電影,但最終都被齊邦媛所拒。在她看來,外界的很多猜測和解讀都是對張大飛和那段純潔感情的褻瀆,她寧願將其保存在內心深處。「這樣做我受不了。在現實裏他是個木訥寡言的人,連人生都沒想清楚,26歲就死了。他死得那麽幹凈,全心全意的,就是為了報國。我在有生之年,不願意看到他短促的一生成為一個熱鬧的電影。」

這是一篇延續時間頗久的采訪。因為齊老住所變動,加之身體原因,幾個月後,才得到她手寫的書面答復,上面那認真的筆跡實則是一份誠摯的心跡:「我終於回答了存取提綱上的問題,自己感到欣慰,因為這並不是容易做的事啊。在我的回答中有關讀者好奇關心的事,我做了最清楚坦白的回答,希望也是我今生的答案。雖然這些答案做了兩個月,在我今夏變換住所等等變動中,這已是我體力心力的極限。我想把這最後一次的手寫答案給【三聯生活周刊】,因為我的【巨流河】在三聯書店出版,三聯即是它在大陸的家吧。」

渡不過的巨流河

三聯生活周刊:寫這本書的想法,是從什麽時候在你心中「生長」的?父親生前是否鼓勵你寫一本家族史?在寫作此書的過程中,你內心都經歷了什麽樣的情感體驗?

齊邦媛: 我自1942年到台灣後,用了60年的時間想念那留在大陸的23年青春。這漫長的60年間,有激蕩,有平淡,也有似乎遺忘的階段,但是那歷史凍結的短短的上半生卻橫亙在我心靈深處,從未消退。

齊邦媛

1949年大斷裂之後,我有足夠的閱歷,讀了許多詮釋20世紀世界史的書。自信也可以很冷靜客觀地評估自己成長歲月中的人與事。對於當年那樣真誠獻身的人,有超越個人關系的尊敬與懷念。

三聯生活周刊:你的父親齊世英先生留德歸來之後,追隨郭松齡倒戈與張作霖開戰,郭松齡事敗而亡,齊先生過了一段流亡生活。這固然是一段家族史,但也更與後來「九一八」乃至「七七事變」等影響中國近代史行程的大歷史牽系到一起。幾十年後再看這段歷史,您有什麽樣的感慨?

齊邦媛: 假如當年郭松齡將軍渡過巨流河,東北即有革新自強的機會,歷史必會重寫;如果當年兵變成功,東北一切的資源都有,穩下來的話,日本人不可能過海來侵略東北。沒有東北侵略,哪有後來那些事。至少20世紀的中國少些恥辱,人民少受些痛苦折磨。郭松齡兵諫身死時41歲,已在軍教經歷過南北多省的動亂。他天性愛讀書、能深思,且結交天下有識之士,明悉家鄉事,也清楚知道大局面的處境,正是有效報國的好年紀,卻在渡河之前被部下出賣而兵敗,至死堅持大義,人格上是成功者而非失敗者。

如果郭松齡革命成功的話,東北第一件事就是辦教育。你們可能不曉得,東北是中國第一個有洋小學的地方,清朝政府辦的。因為皇上說是我的家鄉,什麽好東西都給東北。父親想多辦中學,認為中學影響最多。他沒有做政治的打算,本來不是想做政治。

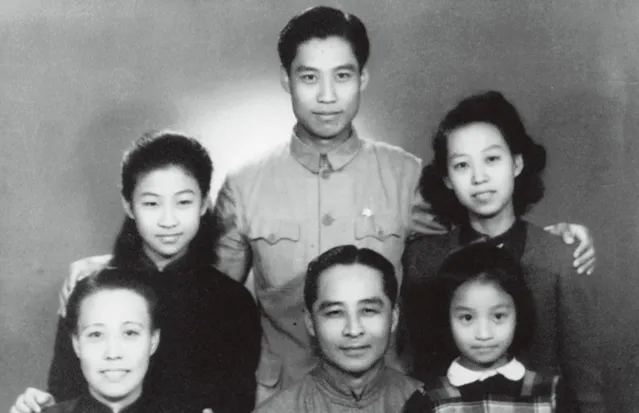

唯一的全家福,抗戰勝利後在北平。前排左起:母親裴毓貞,父親齊世英,小妹齊星媛。後排左起:大妹齊寧媛,哥哥齊振一,齊邦媛

三聯生活周刊:最終選擇【巨流河】作為書的名字,想借此隱喻什麽?

齊邦媛: 巨流河和啞口海,是真正的河和海灣,存在於我生命的兩端,既是真實也是象征。 我初次在台灣南端聽到啞口海之名字,站在海灣巖石之上,想到郭將軍和我父親那麽大的憾恨,真如太平洋的洶湧激蕩流入此灣,聲減音消,啞口無言。遙想那些歲月那些人,「常使英雄淚滿襟」。

三聯生活周刊:東北在中國近百年來的命運也令人感慨。到你這一代,鐵嶺只是「紙上的故鄉」,精神上的故鄉永遠遺失了嗎?你的鄉愁,是否成了無處安放的鄉愁?

齊邦媛: 「鄉愁」二字實在說不盡我們近百年漂流的境況。我父母有生之年若回東北,面臨的只有死亡。用「鄉愁」或「惆悵」來形容我們一生鋪天蓋地的鄉思,實在是太溫和了。 我父親前半生堅定地相信,勉勵別人也勉勵自己,無論面臨什麽困難的局面,「有中國就有我!」中國是一直存在的,以各種方式存在著,而他們那一批人,拋完了頭顱,灑盡了熱血,連容身之地都沒有了。他的後人連故居在哪裏都不知道。我們幸運地在台灣度過平安自由的後半生,到淡水山上給父母上墳的時候,面對太平洋,右前方是東北方,他生前說埋在這裏很好。埋在哪裏其實並不重要,生者有時會想,像他們那樣傻乎乎的理想主義者,死後若有靈魂,必也仍在往東北癡癡地眺望著吧。

【巨流河】出版之後,我收到了數百封貼了郵票的信(因為我不用電腦),有幾位已90多歲,走過那個時代,知道我父親那樣的人,他們會老淚縱橫地讀當年事,那是多麽令人懷念的,有骨氣,有共同目標的時代!像我父親那樣的充滿正氣的人已經不再有了。

2008 年12 月31 日,齊邦媛和她的小兒子羅思平坐在啞口海畔的礁石上

「詩的真理」

三聯生活周刊:你在【巨流河】一書裏提到,要以「詩的真理」來寫這群人,「下筆時如此悲傷,卻也如此愉悅」。怎麽理解這「詩的真理」?

齊邦媛: 「詩的真理」是我最渴慕達到的寫作境界。雖然我只能用散文寫【巨流河】,達不到那高度。我最愛讀羅馬史詩【伊尼亞德】(The Aeneid)的一位英譯者奈特在1956年英譯本序中說,作者維吉爾以博覽群書為基礎的暗示手法,幫助他道出全部真理,即「詩的真理」,而非瑣細的事實真相。他能以寥寥數語繪出一幅生動畫面,合成終級真理中的真實世界,即詩的真理。

【巨流河】中要表達的「詩的真理」,就是有些人或者認為來到台灣的都是失敗者,但是我們很多人並不贊成。因為這不是個人的失敗,甚至也不是全體的失敗。至少我個人,或者我對我父親那一代,我不覺得他們是失敗者。不是說我們嘴硬或者不肯服這口氣,你到了60年後還不服氣,而且是幾百萬人不服這口氣,那麽就不是嘴硬了。那些老兵也不是個人失敗了。他們像進網的魚一樣,你不能說這條魚很差勁,所以才被網住了。

三聯生活周刊:【巨流河】這本書裏,最令人唏噓的就是張大飛的故事(註:1945年,張大飛自陜西安康出擊河南信陽日本空軍,與敵驅逐機遭遇,在空戰中中彈陣亡)。目前你在大陸已有很多讀者,因此書影響,他們繼續追尋張大飛的故事,甚至尋找到其在大陸的弟弟,這種「熱」是你期望看到的結果嗎?有讀者在飛虎隊的網站上看到這樣一段資料:「在中午的會餐上,一位浙江口音的太太,抱了一個嬰孩進入我們的僅有樂園,張大飛站起來給介紹一下:‘我的內子。’他是一個有家室的戰鬥員,在亂流機場他被人尊稱為張分大隊長。」你最終能理解張大飛的情感選擇嗎?

齊邦媛: 你這兩個問題也許代表了現在年輕人對感情的態度吧?你我之間這六七十年的代溝在此似乎很深。因此我回答很慢,很難跨越這現實層面的種種距離。我曾試過一些答案,都不能令自己滿意,也無法令你們這一代完全了解,如同上世紀40年代由四川到雲南一樣,需要多少的跋涉!

多日的思量、嘗試之後,我終於明白,【巨流河】中寫張大飛的故事,是我紀念他唯一的方式。一個12歲、瘦骨嶙峋的病弱女孩,遇到一位滿心創傷的18歲無家男孩,他在寒風中曾由山上牽她下山脫困,在19歲投身戰鬥前,贈她滿載信、望、愛的【聖經】,祝福她「可愛的前途光明!」——在那個烽火遍地奔跑求生的年月,誰會夢想「可愛的前途」?我漫長的一生時時感到他的祝福,努力令他靈魂欣慰。

八年抗戰全部的歷程中,我們不停歇地寫信,兩個在戰火中摸索成長的心靈,一個找到了戰鬥救國的槍座,一個找到了文學的航路。——那些信,哪怕我只留住一封,也必能勝過我今日的千言萬語。

張大飛烈士的遺物

我在書中用他的名字並不是他的原名。1932年他14歲,父親被日本人澆油漆酷刑燒死,他離家逃亡時,把父母取的吉祥名字「張廼昌」改為「張大非」。19歲時考上空軍,改名張大飛。他的一生木訥寡言,他篤信基督教,對人生有更深一層的思考,讀者何不多追尋他為國獻身的誠心和他那個時代愛國的真摯?何不多去研究當年飛虎隊以少擊多的精湛戰術,救了多少黎民百姓?他26歲的生命如流螢,卻有難忘的價值,我很為他高興,在他為國捐軀之前享受了短暫的家庭溫暖。「寂寞身後事」又何必追尋。我們祝他安息吧!也請【巨流河】的知音留給我文學上的寧靜,潭深無波(Still water runs deep)。

三聯生活周刊:書中更令人迷戀的是戰火紛飛時代的讀書歲月,文學在彼時的孱弱,卻在此時證明了它恒久的生命力,呼喚了人性的美好與純真,在那個時代,文學在你的生命裏扮演了什麽樣的角色?

齊邦媛: 影響我最多的中學老師孟誌蓀老師、朱光潛老師,將一生一切美好的、悲切的、含蓄寧靜的文學情懷傳授給我,開啟了我年輕的雙眼,使我一生走在人間,學會觀察、了解,永不目盲。

其實抗戰八年,軍費那麽高,教育上始終是戰區學生都有公費,不收學費,整個教育無論中學、大學在抗戰時期一點沒有停止。那麽困難的時代,政府教育是弦歌不輟,弦歌不輟是中國在那麽困難的時候保存最好的一件事。

三聯生活周刊:你在書中也描寫了身邊很多被政治裹挾進去的同學,那些曾經狂熱地投身於政治的左派青年後來的遭遇也不免令人嘆息。在現實的世界,青年人應該如何把握對現實政治關註的程度和關註的方式?

齊邦媛: 我自幼受限於時代、性別與體能,是一個很安分的人,很早愛上文學,書中自有天地。我們在突然勝利來臨,百廢待舉的時候,同學們突然有80%的去參加遊行,喊叫打倒,唱幼稚的口號歌,堅持讀書再參政的人就是不愛國。我當時很難認同。家庭和中學老師教我的是建設國家、奉獻才能的教育,先充實自己,自會有報效國家的能力。

父親曾到德國海德堡讀歷史哲學。他告訴過我:「過度的允諾都是有問題的,過度的熱情也是有問題的。」我父親是堅決反對我們從政的。在他從政的時候,並沒有看到真正的理想的力量,他是很失望的。

三聯生活周刊:在那時的政治洪流裏,你成了「連鴕鳥埋頭的沙坑都找不到」的孤獨的讀書人,而從後來看來,也正是你這種態度,成全了自己。你怎麽看待這種人生變遷?

齊邦媛: 我就是喜歡文學。其實應該鼓勵少數書呆子,這些人絕對不多。我們同學都參加學潮去了,像我這麽堅持做書呆子的很少,每個社會都靠少數我們這種人撐著,很多基本東西都是文人傳承下來的。

後來我回到大陸與當年同學見面,我記得我看到的人說話的表情,和他們對事情的反應,跟我以前記得的不一樣了,因為他們飽經憂患。他們說羨慕我這些年可以一直讀書、教書。當初他們覺得我們多麽的落後。我並沒有一點得意,我只是覺得很傷心,那些同學當初都是很優秀的人,都不到25歲,對政治所知有限吧。我自己也檢討我們當年,因為我始終不是主流派,所以我可以講,我沒有個人的得失感。

我不贊成任何狂熱的東西,愛情也是,狂熱的東西都不持久。我父親跟我最常說的話是:「任何事情要沈住氣。」 我們小孩時覺得沈住氣沒意思,可我後來知道這個很重要。 【美麗新世界】和【1984】是我要求每個學生必須要念的書,我希望他們明白政治是怎麽回事。

三聯生活周刊:我還想問你一些技術問題:書中描寫了大量細節(比如朱光潛講課的方式和內容,你與父親的交談細節等等),你是靠當年的筆記或日記還原這些細節的?

齊邦媛: 我從前一些僅有的日記,信件全沒有帶到台灣來,但記憶中難忘的人和事栩栩如生,下筆時參考一些可靠資料,只求事實無誤。我的後半生教書,在文學史研究和傳授時,深信笨拙或奇妙的「煽情」都是很危險的事,有時會對你必須虔誠追憶的人和事形成一種褻瀆。

當我真正動筆寫【巨流河】時,辰光真是晚了。我似那朝聖的人,一天走一程,一步一步攀上最後一程階梯,只求天黑前完成全程,不敢再去詳述看到朝雲和夕陽的燦爛光景時,並未忘懷的感動。或者這也是自己文采不足的原因。

三聯生活周刊:【巨流河】面世以來,被人稱道的原因之一,是它內斂而又深沈的敘事方式。這種風格是你在文學上一種刻意追求使然,還是與你本人的性格有關?用通俗的話講,有些部份可以寫得更「煽情」,你為什麽回避掉了這種可能?

齊邦媛: 讀者評價【巨流河】是用內斂深沈的敘事方式,我想這原是自幼在憂患中,父母不斷地訓誡、勸告,不要遇事即「處變大驚」,那很「沒有人樣子」。長大後遇到文學,老師和作品中都處處有深沈寧靜的啟發,自己總慚愧做不到。但是23歲結束了上半生,在政治的大斷裂中回不去可倚靠的過去。自己須獨立為人,努力沈穩比較可以進可攻,退可守,培養出為人尊嚴。

三聯生活周刊:【巨流河】表面上是一部家族史,實際上它牽起的是近百年來中國的大歷史。重新回顧這段歷史,你想對現在的年輕人說些什麽?

齊邦媛: 我希望中國的讀書人,無論你讀什麽,能早日養成自己的興趣,一生內心有些倚靠,日久產生沈穩的判斷力。這麽大的國家,這麽多的人,這麽復雜,環環相扣的歷史,再也不要用激情決定國家及個人的命運;我還盼望年輕人能培養一個寬容、悲憫的胸懷。

(本文刊載於【三聯生活周刊】2012年第3期)

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到

排版 / 稽核:楊逸

招聘|實習生、撰稿人

詳細崗位要求點選跳轉:

本文為原創內容,版權歸「三聯生活周刊」所有。 歡迎文末分享、點贊、在看三連! 轉載請聯系後台。

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到