1916年,中國語言學之父趙元任發表了英文學術論文【中國語言的問題】,第一次正面論證廢除漢字、采用拉丁羅馬字母的可行性與必要性。兩場字母化運動隨即鋪開:首先是1920年代由中外學者聯袂主導、國民黨支持的羅馬化運動;其次是1930年代發端於蘇聯、由中國共產黨支持的拉丁化運動。兩場運動雖然在政治立場上相互抵牾,但在廢除漢字、取用字母的大前提上高度統一。拉丁化作為異見運動,強調方言的字母化拼寫,並在新中國成立後,達到空前規模,成為社會主義社會動員的重要場域。社會主義文字改革本將是最終的漢字革命,卻在高潮時出人意料地急停了。1958年,周恩來總理宣布【當前文字改革的任務】所定義的三項主要任務——簡化漢字、推廣普通話、制定和推行漢語拼音方案——小心避開了漢字革命的終極目標,在事實上中止了革命行程,漢字革命逐漸淡出了集體記憶。

漢字革命為什麽發生?它如何發生和發展,又如何影響中國現代書寫、文學與文化?漢字革命如何中止?澎湃新聞·私家歷史專訪了【漢字革命:中國語文現代性的起源(1916-1958)】一書的作者、加拿大多倫多大學東亞系長聘副教授鐘雨柔,請她談談這場轟轟烈烈的、人類歷史上最大的文字革命。

訪談|鐘源

▲ 鐘雨柔

澎湃新聞: 「語音中心主義的二律背反」這個概念貫穿全書,給對漢字革命的闡釋帶來了新穎的路徑。能否介紹一下這個概念的具體意涵?您如何想到用這樣的邏輯解釋中國近代的漢字革命?

鐘雨柔: 要講語音中心主義的二律背反大概要從什麽是語音中心主義開始。語音中心主義簡單定義來說,就是把語言淩駕在書寫之上,「淩駕」二字很重要,說明有暴力,是個權力問題。語音中心主義不是簡單地承認語言重要,是語言民族主義的根本,或者認為人類先有語言再有文字,抑或者希望書寫能夠完美表音(成熟的書寫系統都有表音功能,包括漢字)。語言淩駕在書寫之上的邏輯認為,文字先天是用來記錄語言的、但又不可能完整記錄語言,所以是語言的附庸,是永不完整的復本,不足信任的二手表意系統,所以書寫損害語言;而語言是真理、是真正的存在、是神的旨意。這個邏輯隨著近代帝國及其書寫和通訊技術的興起、在全世界範圍的擴張,是中國現代語音中心主義發展、生根、並改變中國語文面貌的前提。我有一個簡單的判斷:現代語音中心主義在中國生根發芽前,基於漢字書寫系統的學術傳統比語音、官話、方言、讀書音一系列語言問題要重要得多;現代語音中心主義紮根中國之後,中國語文問題簡直可以用「國語」問題概括,而這種概括本身就是現代語音中心主義的癥候。

語音中心主義的二律背反首先指的就是語言淩駕於書寫之上這件事情本身有好有壞。壞的方面很好理解,認為漢字不夠表音而要廢除漢字、取用字母,是對中華文化的赤裸裸的暴力,帶有強烈的殖民色彩。好的方面在於它鼓勵所有人發聲,向所有被侮辱、被損害的人民承諾一個用自己的聲音說話、用新的中文字母寫作的可能,是真正追求平等和自由的正向的革命動力。當然,語音中心主義的二律背反不只是描述性地指出語音中心主義有好有壞,就好像說現代性有好有壞,它更是一個分析性的架構。其一,「語音中心主義是正向的」和「語音中心主義是負面的」,這兩句話雖矛盾但互相成全,它破壞中華文化的負面能量越大,它的正面號召大眾解放的能力就越強,它的正面動員越成功,它的負面破壞性就越有合法性但也變得無的放矢;其二,語音中心主義內部有自我否定的沖動,即便是它最正向的部份也有局限性,很清晰地提醒我們要從現代性的內裏關註批判現代性。

我進入這個話題是因為發現五四白話話語本身的語音中心主義內容,連帶的是五四一代的語音中心主義傾向。很難想象我們熟知的新文化、新文學的領袖如胡適、陳獨秀、錢玄同、趙元任、瞿秋白、魯迅等都主張廢漢字。這就很讓人奇怪了,一面主張用漢字寫白話文,一面主張廢漢字,理論和實踐如此自相矛盾,五四一代的精英們難道一點不自知?我寫這本書就是想弄明白五四一代如何在語文問題上自洽,漢字革命到底有什麽魅力可以吸引這麽多知識精英,又有什麽生命力可以讓它一直變異、發展、影響中國語文和政治。

澎湃新聞: 一般都把中國語文的現代性追溯到五四新文化運動、白話文運動,但您卻認為漢字革命的歷史影響被遮蔽了,實際上中國語文現代性的起源應該定位到時間更早的「漢字革命」。您如何理解「語文現代性」這一問題?五四時期的白話文運動與「漢字革命」之間有怎樣一種關系?

鐘雨柔: 借用錢玄同1918年在【中國今後之文字問題】中的話說,漢字彼時最大的問題是「不能適用於二十世紀之新時代」。「適用」二字大概是定義語文現代性的關鍵,牽扯到標準語的確立、與印刷業發展和資訊科技是否匹配以及能否普及基礎教育等各個方面。五四一代為了中國語文能夠適用新技術和新政治(民族國家的政治範式),不惜放棄漢字,取用有更強表音功能的字母。追求語文現代性於是就牽連出前面講到的現代語音中心主義的問題,即把語言淩駕於書寫之上的新發展。對於向來更重視文字傳統的中華文化來說,顛倒書寫與語言關系是自有文脈三千年來的頭一遭。但這絕不是中國和漢字書寫一家遇到的挑戰。隨著殖民主義的擴張和資訊科技的發展,只要是非拉羅字母書寫系統就會被迫加強自身表音能力,就面臨與以拉羅字母為資訊基礎設施的技術相匹配的挑戰,就不得不重新評估自己的書寫系統和文化價值,現代語音中心主義是個全球、共時的「現代病」。我主張重審漢字革命的歷史,就是希望把中文當作眾多非拉羅字母書寫系統的一員,一方面爬梳漢字書寫面對挑戰做出的調整和妥協,甚至生發出的新的生命力;另一方面思考語音中心主義的政治,好取其精華去其糟粕。您的提煉很準確,從反思現代病的角度說,我確實認為漢字革命的意義被五四白話話語「遮蔽」。簡單說,五四白話話語是語音中心主義在中國崛起的結果,是這種現代病的癥候,而不是中國語文現代性的原因。它的存在、它在學界作為分析性概念的長盛不衰本身就值得批評和反思。如果接受白話話語和語音中心主義作為現代性的必然產物,不問個「為什麽」和「憑什麽」,那麽我們就沒有機會理解語音中心主義持續發展的邏輯結果是什麽。如果不以其正向引導其負面,不警惕以文就音的危險,那等於白革命。如果五四白話文承襲的是晚清的衣缽,那漢字革命是對兩者的反叛。事實上,漢字革命是對中國整個文脈的背叛和挑戰。這種反叛精神是很五四的,召喚的是中國革命最正向革命遺產的積極部份,既暴露最極端的暴力,也發出最進步(但是不無局限)的呼號,更提示未來發展的難題。

▲ 黎錦熙繪 國語四千年來變化潮流圖

澎湃新聞: 漢字革命在發展過程中出現了很多變異方向,比如拉丁化、羅馬化、新文字等,這些不同方向背後蘊含著怎樣的政治立場?

鐘雨柔: 羅馬化和拉丁化運動乍聽確實沒有區別,兩者大目標一致,都要求用拉羅字母取代漢字。有意思的是,兩場運動的領軍人物——羅馬化的趙元任和拉丁化的瞿秋白居然還是常州青果巷的同鄉。但是看似類似、頗有淵源的兩場運動,實則水火不容。兩者最大的區別有三。其一,羅馬化運動主要的活躍期是1920年代,最重要的成果是國語羅馬字(簡稱國羅),顧名思義支持國語標準語;1930年代從蘇聯舶來的中文拉丁化運動則支持摹寫各地方言,生產了各式各樣的拉丁化新文字。其二,國羅主張拼寫聲調,使用字母標聲調,規則復雜準確,魯迅說是學者書齋裏的「清玩」;新文字反對拼寫聲調,認為藍青官話本就不需要也不可能太標準,況且任何標準語的霸權都很可疑,有機形成新中國國語的路徑應該是在保留老國音的基礎上鼓勵方言的發展和融合。其三,國羅是民國政府支持的,是官方認定的「國語註音符號第二式」,新文字和拉丁化因其蘇聯起源和對國語的挑戰,一度被國民黨封殺,解禁是第二次國共合作以後的事了。確實,抗戰全面爆發後,拯救中華民族於危亡的主題與漢字革命的主旨完全共振,正向的、解放圖存的語音中心主義完全壓倒了負面的以傷害中華文字和文化為代價的語音中心主義,於是就實作了漢字革命進一步的變異,形成了漢字革命、抗戰救亡、大眾教育的三位一體。陶行知1935年寫過一首特別直白的【新文字歌(三)】,唱的就是:「新文字……筆尖上刺刀/拼命向前刺/刺破平仄聲!/刺破方塊字!/要把教育普及,大眾會管事。」

澎湃新聞: 書中著力描寫了「一戰」期間華工群體的批判性文字,以及這些文字被淹沒與邊緣化的命運,讓我們看到了精英啟蒙者與工人階級對映在漢字書寫/漢字革命上的分歧。您如何看待工人階級與漢字書寫的關系?

鐘雨柔: 其實精英啟蒙者和工人階級在實際的漢字語體文書寫上沒有什麽分歧,這一點恰恰是最初讓我覺得有趣的地方。雙方都在很大程度上繼承了晚清以降的半文半白的書面語。對讀華工傅省三和前北洋財長梁啟超(【歐遊心影錄】)在幾乎同一時間段寫下的對歐戰的反思文字,不僅批判旨趣有重合(當然梁啟超的論述更充分更有理論高度和數據支持),而且使用的語言也一脈相承。當然不排除傅省三可能就是梁啟超的忠實讀者。讓我好奇的是,梁啟超、傅省三在1910年代末使用的文白混雜的語體文是如何在1920年代末——也就是五四一代進一步增強了自己的文化領導力之後——被重新命名為「我手寫我口」的白話。明明不是純粹白話,而且晏陽初當年讀到傅省三文字的時候也未曾使用「白話」二字來命名,為什麽時過境遷「語體文」倒要戴上「白話」的帽子,而傅文對戰爭、西方中心主義和天朝大夢的反思無人回應?華工書寫以及對華工書寫的解讀是很典型的語音中心主義占據學理、文化領導權高位的例子。正向的鼓勵所有人發出自己切身思考的語音中心主義當然值得鼓勵,但是傅省三的例子告訴我們,正向語音中心主義內部自有局限。若不直面精英和勞工間的張力,一味贊美啟蒙大業,那就很難理解蔡元培所謂「勞工神聖」的深意,也很難保證我們能完成魯迅給我們布置的任務——「將文字交給一切人」。工人階級與漢字書寫是社會主義文化最重要的遺產之一,在勞工書寫崛起的今天,如何「將文字交給一切人」並持續提高漢字書寫的水準,是一個正在進行時的問題。

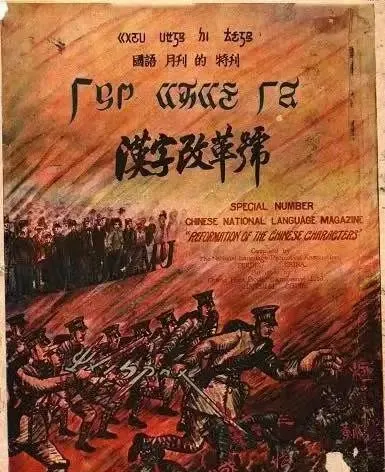

▲ 1923年【國語月刊】刊行的漢字改革號

澎湃新聞: 本書以「漢字革命以語音中心主義對中國語文的統禦為開端,以出現針對語音中心主義的理論批判,即漢字書寫學(Chinese Grammatology)為尾聲」。Grammatology即德裏達的「書寫學」,能否談談您對Grammatology的理解,如何想到將其鑲嵌在漢字革命的語境中?

鐘雨柔: Chinese Grammatology很難轉譯。當初定這個英文書名就很困難,最大的不甘心就在於這個題目太突出解構主義和德裏達,更大的不甘心在於唐蘭和中國文字學傳統比德裏達和解構主義更早解構語音中心主義,這個重要的理論貢獻應該得到承認,這是中文書寫系統對全世界的貢獻。所以我的英文標題算是書的論點的一部份,「grammatology/書寫學」在西文語境裏可能還有些解釋力和概念的延展性,但是在中文語境裏意義不大,且有故作生澀之嫌。但是怎麽轉譯,誰也不知道,也真是難為了我的合作譯者張千可。我的編輯大人鐘韻最初要求我參與轉譯工作,一大半也正是因為這個棘手的核心概念。簡單說,德裏達對西方形而上的批判分三個部份:其一,一種特殊的書寫系統;其二,形而上學的歷史;其三,處理科學的方式。三點中,最核心的是書寫系統。所以,我定義的漢字書寫學,不是文字學的意思,而是批判理論架構下,對經歷語音中心主義洗禮的漢字,重新思考的理論架構。相應地,也由三部份構成:其一,一個被重構的形聲字書寫模式;其二,二十世紀進步政治的範式;其三,能為書寫探索新意義的中國文字學傳統。引我進行漢字書寫學思考是古文字學大家唐蘭。唐蘭在社會主義文字改革廢漢字呼聲最高的時刻,堅持從漢字內部改革的道路,主張民族形式,主張「漢字拼音化」,反對漢語拼音,反對語音中心主義對拉羅字母的拜物教。從支持正向語音中心主義的角度出發,把漢字可以表音,且可以進一步改革改良其表音能力,這樣一個基本事實艱難地放上文改會的討論桌,終於在語音中心主義的秩序內部,催生出一種反語音中心的、以書寫為本的理論批判。唐蘭和文改會(現語改會)同仁的辯論相當精彩,對形聲字的論述尤其重要,形聲字在唐蘭那裏,既是漢字表音的證據,也是漢字未來規範化、科學化表音的基本結構和模版,更是敦促拉羅擁躉自我反省的鏡子。有意思的是,對照德裏達在Of Grammatology裏面對盧梭之語音中心主義的批判,也涉及形聲字,盧梭和德裏達大概因為不懂漢字,都完美錯過了唐蘭內爆語音中心主義的理論洞見。有興趣的讀者可以兩相對讀,大概會非常會心。

澎湃新聞: 您如何看待陳夢家、唐蘭與後續實際實行的漢語拼音之間的分歧?如果以今天的後世視角,您如何評價當時的不同方案?

鐘雨柔: 陳夢家先生從根本上是反對漢語拼音和漢字革命的,唐蘭先生也是不贊成漢語拼音,但是支持漢字革命的總體原則,具體主張漢字拼音化。漢語拼音也好,漢字拼音化也罷,都是要提高漢字書寫系統的表音功能,都是在對語音中心主義提出的挑戰做出回應。漢字如果自己不能有效回應,那自有其他備選方案幫漢字回應——拉羅字母就是最強勢的一例。有一套很有意思的書,文改會出版的【各地人士寄來漢語拼音文字方案組譯】,分上下兩冊,集結了將近三百份各式各樣稀奇古怪的拼音方案,有各種字母的(拉羅、西瑞奇、國際音標),有數位的,有速記系統的,也有民族形式的(唐蘭先生的提案就是一例)。漢語拼音基本是一個外掛的、妥協式的解決方案,配合簡字,可以算是提高表音功能、降低識字門檻的最佳搭配,既盡可能地保留了漢字,又盡最大能力完善了標音的要求,從而與以拉羅字母為技術基礎的現代通訊工具可以實作相容。這是很了不起的語文現代化。按唐蘭先生的話說,漢字會一直發展變化下去,這大概也是為什麽漢字是人類四大最古老書寫系統中唯一的活文字的理由所在。所有這些拼音方案都是漢字尋求新的生命力的證明。

澎湃新聞: 伴隨著1958年【當前文字改革的任務】的公布,漢字革命也迎來了「中止」。為什麽會使用「中止」這個詞而非「結束」?漢字的「天命」是怎樣的,未來它還需要「革命」嗎?

鐘雨柔: 對,確實只能說是「中止」,而不可能是「結束」。【當前文字改革的任務】裏,周總理說了三項任務:簡化漢字,推廣普通話,制定和推行漢語拼音方案。漢字革命可以說就此中止,是因為提高漢字表音能力的任務已經由漢語拼音完成了,認為漢字因為不能準確表音所以與現代科技不相容,也不再是事實。漢字現在借由拉羅字母鍵盤的輸入速度每分鐘已經超過英文單詞的輸入速度了。不能說結束是因為任何書寫系統的發展本身就是個技術問題,我的書雖然只寫到1958年,漢字在理論上已經沒有廢除的必要。但是到了1980年代,廢漢字論又有回潮,那一次的廢漢字理由和當年因為中文與打字機不相容一樣,是害怕漢字被最新的資訊科技生產力拋棄的擔憂。中國人太了解落後就要挨打的硬道理,漢字如果是挨打理由的一部份,那就必須改變它。我不敢暴言漢字之「天命」,但是漢字革命的天命恐怕就是與時俱進。周總理在1958年同一篇講話的末尾提到漢字革命和漢字前途的時候,就總結過:「文字總是要變化的,拿漢字過去的變化就可以證明。」我們都希望針對漢字的暴力革命不再有出現的必要,但前提是已經發生了的漢字革命的歷史經驗,我們必須記取並珍視,好不枉眾多先賢的心血和努力。

▲ 【漢字革命:中國語文現代性的起源(1916-1958)】,張千可譯,生活·讀書·新知三聯書店,2024年3月

澎湃新聞: 您在本書最後引述了周有光先生的說法,即對漢字的懷疑和改革,「從來都是因為技術」,我們該如何看待文字與技術之間的關系?暫時擺脫了「被革命」的漢字,在當代如何面臨新興技術與媒介帶來的挑戰與機遇?

鐘雨柔: 我很同意周有光先生的說法。其實周有光先生論著裏較少被提及的正是他對於拉羅字母的信仰,他從始至終都認為拉羅字母是更為國際接受、更先進的書寫系統,他自己不願意說自己是「漢語拼音之父」,因為漢字拼音化的歷史實在太過復雜,但他很為自己對漢語拼音國際化所作的貢獻驕傲。順著周先生的話說,對漢字的改革或者革命,不僅從來都是因為技術,而且文字和書寫本身就從來都是個技術問題。一百年前,讓書寫完美記音是技術的最前沿,漢字使了好大的勁才終於趕上了這趟技術快車,留聲機、聲譜儀都是很有意思的例子。留聲機phonograph的字面意思就是「寫聲音的符號」,只是後來寫聲音變成了燒錄聲音和聲音再生產;聲譜儀是更直接的看得到的聲紋,沒有比它更完美記音的「紋」字了。但表音技術走到頭之後,語音中心主義被全面地徹底地膜拜之後,文字除了記音之外的意義就該顯現出來了,它的思辨價值、歷史性、藝術性和政治意涵,應該會在技術更昌明(或者更具顛覆性)的今天被更多的人認知。

至於新興技術與媒介以及中國語文和文字革命的走向問題,我想還是要分言和文兩方面來看。從言的角度說,視訊尤其短視訊真的是再好沒有的傳播平台了。不是說更古早的多媒體時代沒有方言文學、方言戲曲、方言影視作品,從【海上花】到【蝦球傳】,從京劇到歌仔戲越劇川劇秦腔和梆子,從客家八音到台灣新浪潮,只要有心有耳朵,大家都可以學方言。但是視訊時代提煉的是金句,短小精幹,傳播力極強。如果大家都能學一點彼此的最親近的語言,那麽對於各自的想象的共同體會有更大的寬容和體認,那麽譚嗣同的夢想就簡直真的要實作——「各用土語,互譯其意,朝授而夕解,彼作而此述,則地球之學,可合而為一」!

但是,文是另外一回事。這是我們這個言文曾經不那麽合一,現在言文也未必一致的文化傳統比其他傳統更能理解的重要問題。文字的發明和傳承是和政治以及有組織的傳播和教育緊密結合的,離不開一個文字規範化的問題。我當然不是說簡化字全都是國家規定出來的,是民間俗字、手頭字的對立面;恰恰相反,歷史上的民間流通的簡字,按趙元任的估計,簡直要占到社會主義中國認證的簡字的80%以上,但是簡字即便再有生命力,也須要經過一定的組織形式(比如字典編纂、經典燒錄、法律認證)流傳下去。同理,方言字也須要國家層面有組織有計劃地給出一個創制、流通和淘汰的規範渠道。而如果放任不管,文字的離心力比起語言來,不可同日而語,這一點秦始皇比誰都清楚。

至於書寫技術與新資訊科技和生產力之間的關系會有怎樣的變化,一切還未可知。不過我有一個不成熟的猜測:未來的書寫,恐怕會隨著AI技術的成熟,進入一個後語音中心主義時代。新一輪的人工智慧技術和書寫的關系愈來愈緊密,它突出的是一個語料庫和建模的問題。誰占有最大量的數據,誰有編程能力和思維,亦即處理數據的能力,誰就有最大的生產力。巴別塔正被機器轉譯挑戰,大眾書寫的時代已然到來,而新的知識高度歸根結底將由書寫能力定義。但是,在基礎教育普及的今天,在一切人確實都有了文字和書寫的基本條件的今天,書寫將不僅僅只是運用某種標準語或者方言的語文能力,所謂「文字能力」將有可能離開語音中心主義的桎梏,引入更高的技術門檻,進入更深層次的知識和哲學的世界。新的「將文字交給一切人」挑戰出現了。這種挑戰是技術的,也是文化和政治的。上個世紀的漢字革命,是離我們最近的書寫大變革時代的經驗,可資借鑒。

(生活·讀書·新知三聯書店編輯鐘韻對本訪談多有助益,特此感謝!)