*本文为「三联生活周刊」原创内容

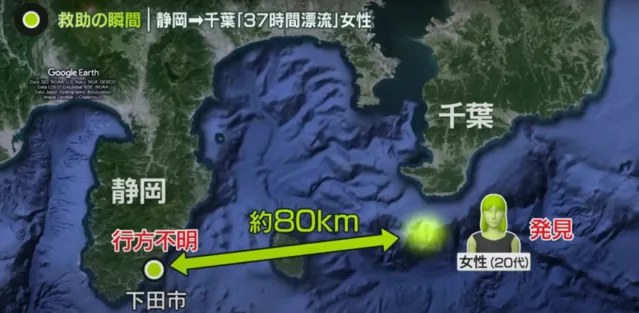

7月8日傍晚6点40分左右,在日本伊豆半岛东岸静冈县下田市的一处海滨浴场,21岁的成都女生芝士在近海玩乐时被海水带走。随后的36个小时,不会游泳的她依靠租来的救生圈,在海上漂流了约80公里。7月10日上午8点左右,她在千叶县南房总市野岛崎海岸以南海域等来了注意到她的货船、油轮和日本海上保安厅派出的直升机,最终获救生还 。

漂在海上时,芝士曾脱水至力竭、短暂入睡,甚至想过「窒息就能痛快」,但她始终顽强地在波涛中坚持着。在海上,她捡到过帮她抵挡风浪的「道具」,看到过灯塔、银河、海市蜃楼和大小船只,这些都数次激发着她对生的渴望。

芝士告诉本刊记者,她希望人们能够了解常常被浪漫化的大海凶险莫测的一面,也希望自己的经历,能够激励和帮助那些曾经和现在对生活失去希望的人们。

以下是芝士的口述。

口述|芝士

记者|余物非

编辑|徐菁菁

岸上的灯熄了

7月8日傍晚,日本伊豆半岛的天还没黑。我和同伴吃过晚饭,回酒店简单休整收拾后,就打算去白滨大滨海水浴场(海滩)。6点20多到海滩时,门是开着的,没有禁止进入的标识。海滩上有七八十人——躺在沙滩上的,带着小孩玩水玩沙子的,还有一些冲浪的。那天气温很高,午后有30多度,太阳很晒,所以很多人都选择这个时候来海滩上。 (记者注:白滨大滨海水浴场7月13日才「开海」,也就是正式营业。没「开海」之前,人们可以去,但是岸边并不设有巡视和营救人员、海边护栏网等安全措施。)

我和同伴都不会游泳。 从酒店到海滩的路上,我们在一家店租了游泳圈和小型冲浪板,一人一套。我的游泳圈是白色的,没什么图案,直径不到一米,比平时国内见到的泳圈稍大一点。

下海前,芝士的朋友在镜子里拍下了她(图|小孔成像)

我穿着黑色的连体泳衣,和同伴一起下了水。一开始,我们踩在脚够得到沙滩的地方玩水,后来慢慢走向更深处。当水漫到大臂的位置时,我们依靠游泳圈浮着,把脚伸到各自的冲浪板上,相互挨着,躺着漂了一段距离,大概离岸20米。

漂了一会儿,我们想回去休息,便向岸上游。 最开始,我们俩还能一起往回,但很快,同伴游到脚能踩到沙子的地方了,我却怎么也游不回去。那时自己并不知道,但后来回想,应该是遭遇了离岸流 (记者注:离岸流是一股狭窄而强劲的水流,它以垂直或接近垂直于海岸的方向向外海流去) 。当时我整个人都愣掉了。她在岸上一直呼唤我。我试着往岸上划水,但是潮水已经开始上涨,海水反而在把我往外冲。我开始呼救。

我的两只胳膊架在游泳圈上,双脚垂在水中。我没有带手表,估计那时大约是6点40分左右。水温还比较暖,泡着不会觉得冷。不过风在变大,吹得我打转,浪把我越推越远,呼救再难有听到同伴的回音了。很快,太阳就要落山,天边出现晚霞,路灯逐渐亮起。我面向海滩,看到右侧出现一条被照亮的公路,沿着山的形状蜿蜒。我开始根据自己处在哪个路灯的位置,来判断漂了多远。

慢慢地,我开始感到冷得受不了,担心自己会失温——以前我做过户外运动,有经验:两三天不吃不喝我没准还能接受,但一旦失温,我就完全不能控制自己了。 我当时心想,我朋友肯定会去报警,报了警之后就得救了,我就撑到那个时候。我没想到,我要等那么久,船才会来。

其实,我在海里能全程看到岸上的状态。 过了两个小时,大概8点半左右,我看到岸上架起了一个很亮的灯,猜想大概是人们想通过灯先搜寻我的方位。还有有很多人也打着灯。于是我就冲着灯光招手。很快,一艘比较小、开的不是很快的船驶离海岸来找我。救援船是从(面向海岸的)左、中、右三个方向来对我进行搜寻的。船最开始去的是左边,而我所处的位置恰恰也是左边。我当时想,人们大概已经发现我的方向了。船越开越近,我可以听到很大的轰鸣声,闻到很重的汽油味。最近的时候,它离我甚至不到20米。我能清晰地看到船体涂着那种类似于「安全通道」标识的绿色,上面写着「救援」的英文。

我拼命向它呼救,喊「help」(救命),等着它来捞我。可是我想错了。岸上的人没有发现我。船上没有灯。人们听不到我,也看不到我。船在我身前停留了大概一分钟,然后转向了另外两个方位。我眼睁睁看着它在错误的地点搜寻。过了可能一、两个小时,远处的马达声和淡淡的汽油味都消失了,船也回去了。 我虽然很沮丧,但看到岸上的灯还在,心想无论如何搜救还没有停止。可是又过很长一段时间(后来知道是大约凌晨12点左右),岸上那盏很大很亮的灯,熄了。

我很害怕:不会吧,官方的救援都没能找到我,那肯定就得死在这了。可我转念又一想:要不再撑一下,到第二天早上,他们再回来,肯定就发现我了吧?

日本警察和海上保安厅在海水浴场进行搜查(图|静冈电视台报道截图)

普通内陆娃的「天真」

我今年21岁,在成都长大,目前在成都一所大学的法学专业读大三。小的时候,我没什么机会出远门,上了大学之后,就想自己能多走一些地方,到处去看看。出去玩的钱,我没办法找家里要,就自己去打工挣钱。这次去日本也不例外。

这次旅行是我和朋友第一次出国。我们行前都在努力赚钱。她是美术生,会去接网上建模的单子。我之前在川西支教过一个月,自己也喜欢带人爬山,跟川西的旅行社又有联络,就去那边当领队。

选择去日本,是因为我比较喜欢宫崎骏的动漫和东野圭吾的小说,也比较想去了解这个社会在泡沫经济之后呈现出一个什么样的形态。日本不那么遥远,也能涵盖从人文历史到自然风光的多样风景,各方面的综合性价比很高。

在日本,我们不打卡,不特种兵,行程计划也不是很明确。6月份机票订好后,我们定下去东京、箱根、伊豆三个地方,一个地方待两三天。 因为恰逢日本梅雨季节,计划赶不上变化,所以我们都是到一个城市之后再根据天气决定玩什么、怎么玩,去白滨海岸游泳也是在伊豆最后一天时相对临时的决定。

因为是内陆长大的孩子,我到了日本才第一次看海,在海滩也没有意识到有离岸流、海中脱水这种危险。回想起来,我第一天漂在海上夜里的那个设想真的很天真:我以为,我会一直停留在一个位置。我根本没想到,晚上的风浪会把我卷走。即使白天的海洋很平静,潮汐作用也会让夜里的海浪变得很大很急。

8日晚上和9日凌晨,最开始我沿着海岸线漂,能隐约看到海边的一些光亮来自店铺和路灯。光亮随着时间推移变得越来越微弱,我的注意力也被迫从岸边转移到身边。

身旁的海浪有二三米、三四米高。 我所能听到的一切就是海浪的声音。那种声音跟助眠的白噪音不一样,它让我觉得自己已经沉入海底。我只能抓住一丝丝光亮,让自己明白我还漂在海面上。我像游戏【原神】里水神芙宁娜一样一遍遍问:「还要多久?」。我觉得自己真的很渺小,在救生圈上的多少挣扎都是没用的。

咸得发苦的海水一次又一次被浪拍进我的嘴里。我虽然渴,但我知道海水不能喝,于是就一次一次吐出来。很快,腐蚀性的海水就让我的舌头变得麻木起来。

我意识到必须保存体力,尽量保证自己清醒一点。 于是,我不断尝试各种姿势,比如把两只脚调整成类似于平躺着的状态,背对着浪的方向。这样浪就会拍打到我的后背,直接拍打到我脸上的部分就会稍微少一点。

后来,我意识到自己可以用三种姿态应对海浪。正对着浪,好处是能看到前面,知道在往哪个方向行进,坏处是会直接受到浪的打击。背对着浪,好处是可以随着浪上上下下,但是你看不到前方。斜对着浪,就像一只螃蟹一样,行动相对自由,受到浪的伤害也比正对着少,但要保持这一姿势是很耗费体能的,极其困难。毕竟你没有着力点,风浪会把你往左边或者右边吹。

寒夜泡在水中,我愈发觉得身体发虚,也试着减少自己跟海水的接触,比如把头后仰靠在救生圈上。但发现安全性不行,最好的姿势还是把双臂夹在救生圈上。

无法停留在原地,那他们怎么找到我呀?有那么一个时候,我也绝望过,觉得死去了可能更痛快。我甚至试着让自己窒息,把头埋进水里,但我发现这不能很痛快地死去。我想像自己沉入海底,整个人发泡发肿,被海底的动物吞噬。我不想让自己变成那样。我还想,如果我就这样死了,我的朋友和家人就会永远抱着「她是不是还没有死,只是飘到了某一个岛上」的疑问活着。那对他们太残忍了。

既然接受不了窒息、接受不了死亡,那就只有继续坚持找寻生的希望。

夜已深,夜空里有银河和尾巴很长的流星。我看到一些或近或远的灯塔大致都在海浪前行的方向上。我想,如果有人来救我,我就可以获救;如果可以找到有陆地或灯塔的地方,我也可以爬上去获救。此后,我每漂上一段,似乎都会有不同的希望出现,让我想到不同的可能获救的方法。

【无处逢生】剧照

幻景、险境、希望

9日日出,海面变得温暖平静。像白天大多数时候一样,浪小了,我开始原地打转。我趁机开始摸索着如何能够稍微控制一下漂流的方向。当时我的一个发现是,把两条腿放松,然后趴着让腿浮在身体后面,腿指向的那个方向,就是我会被缓缓带去的那个方向——尽管很多时候,我还是被突如其来的风和浪吹到远处。我还偶尔能明显感到脚下有类似暖流一样的东西,冷暖交替,没有规律。失温风险暂时解除,但阳光并没有让一切变好。

周围不再有海岸线的灯光,我的右手边全是山,山上有一些白色的风车和风机。那个时候,我还幻想着:能不能往右边靠,到山上去?但海浪正把我推向汪洋。直到太阳高悬的中午,四周再也看不见山了。我往左转头,本来一望无际的海上出现了一栋楼房的形状——只有一栋,就在旁边的感觉。那是我第一次看到海市蜃楼。

与此同时,我闻到了一股汽油味,也第一次在海上看到了船队。那是三艘小型船,船体分别为红色、蓝色和绿色。求生欲让我向其中的一艘大声呼喊,即使离得蛮近,不到20米,但它好像根本听不到我。这三艘船会分别到不同的点位,停留大概半个小时左右,接着再换下一个位置。我纳闷,这种船是不是电子操控的,没有人在上面。它们好像是在进行海水采样工作的采样船。三艘船在多次换位过程中,我朝它们喊了一个遍,始终无人应答。它们没有任何为我停留的迹象或者是其他的反应。

我当时有一个念头,那就是想办法靠近船,直接爬上去。但我完全没考虑过,我可能会因为离得太近,被船底下的水流绞进去。事实上,我也始终没有办法离船身更近。船驶过的时候,船身会把水往行进方向的两侧排开,我就会被推得更远。

当我发现自己无法因为这三艘船获救的时候,我一度也很沮丧,但我转念一想,这三艘船可能能够证明我还在日本海,可能漂得还不是太远。我知道外面就是太平洋,漂出去肯定就找不到了。

就像这样,一次又一次,我一点点地推翻自己建立起来的希望,然后又给自己建立新的希望。

9号傍晚,三艘采样船前进离我而去,风浪变得比前一天晚上更急更大。当太阳逐渐接近海平面,我发觉自己可能飘到了一个大型航道上。我看到两艘体积很大很大的集装箱,船上写着「Asia」,一艘像货轮,一艘像集装箱。很显而易见的,我呼救他们也根本听不到我,因为它们太大了。

【无处逢生 】剧照

没想到,不久之后,那三艘采样船又回来了,还带着两艘其他的小船。 这两艘中的一艘白色小船,为我停了下来。这是漂流以来,第一次有船为我停下。我很确定,这就好比你在路上问路,你拿着手机上的地址对着一个路人,跟他说「excuse me」,他看了一眼直接就走掉了和他停下来,感觉很不一样—— 在海上,这种愿意搭理你还是不愿意搭理你的意图,似乎会被察觉得更明显。

我拼了命地呼救、挥手、不断喊「help」,还尽力地用脚去踢浪花,也尽量当我在浪头上的时候,把动静弄的稍大一点。我希望证明自己不是漂在海上的尸体,让它看到我求生的欲望。我当时想,它可能不会救我,那我也要让它看见我是活着的。

而停了20分钟左右,这艘船又扬长而去了。我不能确定这艘白船是不是通知了其他的船来救我,但我相信,他们会把这些信息告诉能够真正提供帮助的人。

当时我只感受到天黑了,周围一片纯黑。我生怕又要进入一遍前一天晚上那种很痛苦的世界。理智上,我知道处在一个船比较多的水域是好事,但自己意志已经处于强撑的阶段了。

【少年派的奇幻漂流】剧照

那一晚风浪更大。白天的时候,我在海面上捡到了一个形状类似于扫把的东西。我把它挡在脸前面抵御风浪。可有一阵,浪把可能是水母的蓝色生物卷到了这个东西上面,它直接「啪」一下,在我的左手手背上留下蓝色的粘液。海水之中,我看到伤口发红,感觉很疼。我也害怕,担心有毒。

为了抵御海浪,我尝试过用之前摸索出的所有办法,但都不管用了。我感觉自己卷入了延绵不绝一层又一层的海浪之中。可能第一层浪是拍后背,第二层是拍耳朵,第三层是前后夹击,直接撞向我的脸,第四层就是把我的头整个全部再浇透一个遍。

海水声之外,我隐约能听到采样船作业的声音和作业的汽油味。它们作业的灯光是红绿黄三色的灯。我试图向它靠近,但无济于事。

不知多久以后,我的眼前出现我同行的朋友。她问我为什么去向船呼救,说我傻,旁边不是有巴士吗,可以直接坐着离开这个地方。我扒着游泳圈,内心无比渴望自己能站在平地上。于是,她还递给了我一双拖鞋。我觉得自己好像已经走在了平地上,但一想,我还得去把我的游泳圈拿回来,就慌忙回头去拿。

这时,我呛了一口水。梦醒了。

出发前,芝士(右)和朋友的自拍(图|小孔成像)

天远端刚刚日出,太阳把天的大半边都印成橘红色,我也看到了第三次海市蜃楼:一个日本民间神社的倒影,红色的门字形的建筑。我没什么精力欣赏,也已经感觉不到饿或者冷,甚至连渴都感觉不到了。我的身体没有多少力气,只知道救生圈是我的命。

可就连救生圈我都抓得不是那么稳了。最开始漂流时,我屈臂架在救生圈上,可以很稳当。但到了10号清晨,我的手已经撑不住身体,我的颈椎也撑不住自己的头。我必须换个姿势,把我的头放在游泳圈上,我才可以在海水中被支撑住。

我想,再遇到的下一艘船,就可能是我唯一的希望了。

又一个白天

不知不觉不吃不喝,我已经熬了一天半这么久。

我想起我之前去川西支教过一个月,10个人睡一个大通铺,确实也蛮苦的。我还曾在川西带团,引导游客和徒步客。川西交通不便,带团基本都是坐大巴。大巴从早上六点多出发,一直要坐到下午一两点,堵车的话能堵到五六点。到了之后,山很高很急很险峻,我有时需要在前面开路。四姑娘山算是其中比较累的,大巴停在海拔2000多米的景区门口,一天走下来,海拔爬升能有个大几百米或者1000多米。

这份当川西领队的「外快」和隔天跑六七公里的习惯,让我有了不错的运动基础。我1米58,120斤,微 胖。以前我很多次尝试减肥,但减下去又长上来,颇有些苦恼。但在海上,我感谢我的脂肪。

10日醒来之后不久,采样船们还在我周围。当我试着把腿朝向采样船,朝它们漂去时,我看到一艘黄色的比较高的货船。那是我第一次看见有船员在船只上。

它停下来了!我用英文大声呼喊:我游不过去,能不能过来?我当时甚至想,会不会因为过来要费油,它不愿过来。于是,我还对船员说:「I can pay for it」(可以为这个付钱)。」但它还是停在原地。

不过,这个船跟之前的不一样。半个多小时了,它还没走。紧接着,一艘下面是蓝色的,上面呈白色的大船进入视线。

被发现前,芝士在海上漂流了约80公里(日本 电视台报道截图)

在这艘蓝白色船的甲板上,船员们给我做「往外游」的手势,我也尽量跟着他们的指令。船靠近了我,船员开始放一个木质的楼梯、一个白色的楼梯、一个专业的橙色救生圈以及一根绳子下来。其实那时我已经脱力了,完全踩不上楼梯。

一个年纪稍微长一些,看起来比较有经验的船员下了海,看到我的情况之后,救援的全程都在说easy easy easy(放松)。后来他又上去拿了两根绳子,三根绳子中两条绳子固定在我的腋下和腰上,他们用第三根绳子拉我。后来,下到海里来的两人分别把我的腿和上半身夹住,和船上面的人一起把我给拉了上去。

上船之后,我伸出左手手背,说的第一句话是:「谁能告诉我这个水母有没有毒?」

船员们马上拿了一块巨大的毛巾把我裹住,又给我 水喝。我根本站不起来,和他们说「cold」。从海里出来之后我就冷得发抖,裹再厚也抵御不住的冷。安全起见,他们把我我从甲板边缘移入船舱之中。我的体力在恢复,慢 慢可以站起来了。

这是一个全部是男性的船只,但他们都很贴心。 他们给我更换的衣物,给我倒水,拿鞋子,还告诉我哪里可以吹干头发。一位船员还专门给我熬了一碗白粥。我本打算在船上换一下衣服待一会儿,没想到这艘船联系的日本保安厅直升机20多分钟后就来了。给我熬的粥,我也没喝上。

在这短短的不到半小时时间里,那位年长一些的船员说自己是医生,也给我做了一个简单的检查,测了心率和体温,看了看舌头,还给我拿了些急救箱中的药物,不住比着OK的手势。

他还问我,你到底漂了多久?我跟他说跨了三天,他一开始听成了三小时,我急忙说不是,是三天,他很惊讶。在船上,我的意识是比较清醒的。我在船上还跟船员开玩笑 。他们问我睡觉了吗,我说我怕睡了就再也醒不过来了。这位自我介绍为Joy的年长船员竖起了大拇指,用日语说了句:「中国人很厉害。」

上了直升机后,机上人员用锡纸把我包裹住,也做了基本的检查,把我送到了横滨的停机坪。那里有救护车在等我去当地一家医院。我很快就出院了,也在医院跟我同行的伙伴相拥团聚。 所有人都说:「你很幸运」。

当时我并不知道,在我出事之后,我初中、高中、大学的朋友拉了一个群。虽然他们相互不认识,但一直反复不停地在找民间救援队和想办法。

大家说我是奇迹什么的,其实有点夸大了。这本来就是一场意外,它的发生也确实有自己的疏忽因素在,我不是一个所谓的完美受害者。我被迫卷进了这场危险,因为对死亡的恐惧和求生的欲望才能坚持下来。我获救以后,看到很多人说换作自己肯定三个小时都坚持不了。 其实大家都不要低估自己,被爱环绕那就拥抱爱,如果只剩自己了,那也请相信你足够强大。

13日晚上回国后,父 母和亲人最担心的是要不要给我找个心理医生,做下咨询。不过看了我的精神状态,他们发现暂时不太需要。因为我跟他们说,我要先去把游泳学会。

芝士获救后,朋友第一时间拍下的照片(图|小孔成像)

(应采访对象对于个人隐私的要求,芝士为化名。)

「 点赞 」「 在看 」,让更多人看到

排版:初初 / 审核:然宁

招聘|实习生、撰稿人

详细岗位要求点击跳转:

本文为原创内容,版权归「三联生活周刊」所有。 欢迎文末分享、点赞、在看三连! 未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。

大家都在看

「 点赞 」「 在看 」,让更多人看到