*本文為「三聯生活周刊」原創內容

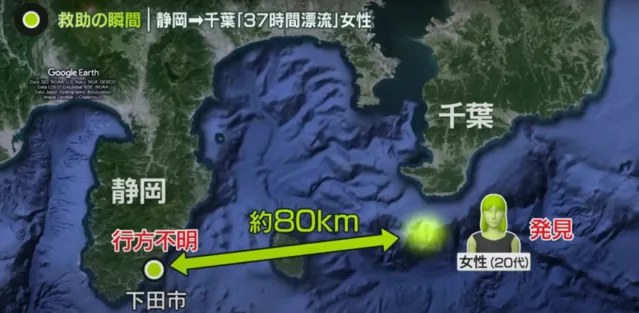

7月8日傍晚6點40分左右,在日本伊豆半島東岸靜岡縣下田市的一處海濱浴場,21歲的成都女生芝士在近海玩樂時被海水帶走。隨後的36個小時,不會遊泳的她依靠租來的救生圈,在海上漂流了約80公裏。7月10日上午8點左右,她在千葉縣南房總市野島崎海岸以南海域等來了註意到她的貨船、油輪和日本海上保安廳派出的直升機,最終獲救生還 。

漂在海上時,芝士曾脫水至力竭、短暫入睡,甚至想過「窒息就能痛快」,但她始終頑強地在波濤中堅持著。在海上,她撿到過幫她抵擋風浪的「道具」,看到過燈塔、銀河、海市蜃樓和大小船只,這些都數次激發著她對生的渴望。

芝士告訴本刊記者,她希望人們能夠了解常常被浪漫化的大海兇險莫測的一面,也希望自己的經歷,能夠激勵和幫助那些曾經和現在對生活失去希望的人們。

以下是芝士的口述。

口述|芝士

記者|余物非

編輯|徐菁菁

岸上的燈熄了

7月8日傍晚,日本伊豆半島的天還沒黑。我和同伴吃過晚飯,回酒店簡單休整收拾後,就打算去白濱大濱海水浴場(海灘)。6點20多到海灘時,門是開著的,沒有禁止進入的標識。海灘上有七八十人——躺在沙灘上的,帶著小孩玩水玩沙子的,還有一些沖浪的。那天氣溫很高,午後有30多度,太陽很曬,所以很多人都選擇這個時候來海灘上。 (記者註:白濱大濱海水浴場7月13日才「開海」,也就是正式營業。沒「開海」之前,人們可以去,但是岸邊並不設有巡視和營救人員、海邊護欄網等安全措施。)

我和同伴都不會遊泳。 從酒店到海灘的路上,我們在一家店租了遊泳圈和小型沖浪板,一人一套。我的遊泳圈是白色的,沒什麽圖案,直徑不到一米,比平時國內見到的泳圈稍大一點。

下海前,芝士的朋友在鏡子裏拍下了她(圖|小孔成像)

我穿著黑色的連體泳衣,和同伴一起下了水。一開始,我們踩在腳夠得到沙灘的地方玩水,後來慢慢走向更深處。當水漫到大臂的位置時,我們依靠遊泳圈浮著,把腳伸到各自的沖浪板上,相互挨著,躺著漂了一段距離,大概離岸20公尺。

漂了一會兒,我們想回去休息,便向岸上遊。 最開始,我們倆還能一起往回,但很快,同伴遊到腳能踩到沙子的地方了,我卻怎麽也遊不回去。那時自己並不知道,但後來回想,應該是遭遇了離岸流 (記者註:離岸流是一股狹窄而強勁的水流,它以垂直或接近垂直於海岸的方向向外海流去) 。當時我整個人都楞掉了。她在岸上一直呼喚我。我試著往岸上劃水,但是潮水已經開始上漲,海水反而在把我往外沖。我開始呼救。

我的兩只胳膊架在遊泳圈上,雙腳垂在水中。我沒有帶手表,估計那時大約是6點40分左右。水溫還比較暖,泡著不會覺得冷。不過風在變大,吹得我打轉,浪把我越推越遠,呼救再難有聽到同伴的回音了。很快,太陽就要落山,天邊出現晚霞,路燈逐漸亮起。我面向海灘,看到右側出現一條被照亮的公路,沿著山的形狀蜿蜒。我開始根據自己處在哪個路燈的位置,來判斷漂了多遠。

慢慢地,我開始感到冷得受不了,擔心自己會失溫——以前我做過戶外運動,有經驗:兩三天不吃不喝我沒準還能接受,但一旦失溫,我就完全不能控制自己了。 我當時心想,我朋友肯定會去報警,報了警之後就得救了,我就撐到那個時候。我沒想到,我要等那麽久,船才會來。

其實,我在海裏能全程看到岸上的狀態。 過了兩個小時,大概8點半左右,我看到岸上架起了一個很亮的燈,猜想大概是人們想透過燈先搜尋我的方位。還有有很多人也打著燈。於是我就沖著燈光招手。很快,一艘比較小、開的不是很快的船駛離海岸來找我。救援船是從(面向海岸的)左、中、右三個方向來對我進行搜尋的。船最開始去的是左邊,而我所處的位置恰恰也是左邊。我當時想,人們大概已經發現我的方向了。船越開越近,我可以聽到很大的轟鳴聲,聞到很重的汽油味。最近的時候,它離我甚至不到20公尺。我能清晰地看到船體塗著那種類似於「安全通道」標識的綠色,上面寫著「救援」的英文。

我拼命向它呼救,喊「help」(救命),等著它來撈我。可是我想錯了。岸上的人沒有發現我。船上沒有燈。人們聽不到我,也看不到我。船在我身前停留了大概一分鐘,然後轉向了另外兩個方位。我眼睜睜看著它在錯誤的地點搜尋。過了可能一、兩個小時,遠處的馬達聲和淡淡的汽油味都消失了,船也回去了。 我雖然很沮喪,但看到岸上的燈還在,心想無論如何搜救還沒有停止。可是又過很長一段時間(後來知道是大約淩晨12點左右),岸上那盞很大很亮的燈,熄了。

我很害怕:不會吧,官方的救援都沒能找到我,那肯定就得死在這了。可我轉念又一想:要不再撐一下,到第二天早上,他們再回來,肯定就發現我了吧?

日本警察和海上保安廳在海水浴場進行搜查(圖|靜岡電視台報道截圖)

普通內陸娃的「天真」

我今年21歲,在成都長大,目前在成都一所大學的法學專業讀大三。小的時候,我沒什麽機會出遠門,上了大學之後,就想自己能多走一些地方,到處去看看。出去玩的錢,我沒辦法找家裏要,就自己去打工掙錢。這次去日本也不例外。

這次旅行是我和朋友第一次出國。我們行前都在努力賺錢。她是美術生,會去接網上建模的單子。我之前在川西支教過一個月,自己也喜歡帶人爬山,跟川西的旅行社又有聯絡,就去那邊當領隊。

選擇去日本,是因為我比較喜歡宮崎駿的動漫和東野圭吾的小說,也比較想去了解這個社會在泡沫經濟之後呈現出一個什麽樣的形態。日本不那麽遙遠,也能涵蓋從人文歷史到自然風光的多樣風景,各方面的綜合價效比很高。

在日本,我們不打卡,不特種兵,行程計劃也不是很明確。6月份機票訂好後,我們定下去東京、箱根、伊豆三個地方,一個地方待兩三天。 因為恰逢日本梅雨季節,計劃趕不上變化,所以我們都是到一個城市之後再根據天氣決定玩什麽、怎麽玩,去白濱海岸遊泳也是在伊豆最後一天時相對臨時的決定。

因為是內陸長大的孩子,我到了日本才第一次看海,在海灘也沒有意識到有離岸流、海中脫水這種危險。回想起來,我第一天漂在海上夜裏的那個設想真的很天真:我以為,我會一直停留在一個位置。我根本沒想到,晚上的風浪會把我卷走。即使白天的海洋很平靜,潮汐作用也會讓夜裏的海浪變得很大很急。

8日晚上和9日淩晨,最開始我沿著海岸線漂,能隱約看到海邊的一些光亮來自店鋪和路燈。光亮隨著時間推移變得越來越微弱,我的註意力也被迫從岸邊轉移到身邊。

身旁的海浪有二三米、三四米高。 我所能聽到的一切就是海浪的聲音。那種聲音跟助眠的白噪音不一樣,它讓我覺得自己已經沈入海底。我只能抓住一絲絲光亮,讓自己明白我還漂在海面上。我像遊戲【原神】裏水神芙寧娜一樣一遍遍問:「還要多久?」。我覺得自己真的很渺小,在救生圈上的多少掙紮都是沒用的。

鹹得發苦的海水一次又一次被浪拍進我的嘴裏。我雖然渴,但我知道海水不能喝,於是就一次一次吐出來。很快,腐蝕性的海水就讓我的舌頭變得麻木起來。

我意識到必須保存體力,盡量保證自己清醒一點。 於是,我不斷嘗試各種姿勢,比如把兩只腳調整成類似於平躺著的狀態,背對著浪的方向。這樣浪就會拍打到我的後背,直接拍打到我臉上的部份就會稍微少一點。

後來,我意識到自己可以用三種姿態應對海浪。正對著浪,好處是能看到前面,知道在往哪個方向行進,壞處是會直接受到浪的打擊。背對著浪,好處是可以隨著浪上上下下,但是你看不到前方。斜對著浪,就像一只螃蟹一樣,行動相對自由,受到浪的傷害也比正對著少,但要保持這一姿勢是很耗費體能的,極其困難。畢竟你沒有著力點,風浪會把你往左邊或者右邊吹。

寒夜泡在水中,我愈發覺得身體發虛,也試著減少自己跟海水的接觸,比如把頭後仰靠在救生圈上。但發現安全性不行,最好的姿勢還是把雙臂夾在救生圈上。

無法停留在原地,那他們怎麽找到我呀?有那麽一個時候,我也絕望過,覺得死去了可能更痛快。我甚至試著讓自己窒息,把頭埋進水裏,但我發現這不能很痛快地死去。我想像自己沈入海底,整個人發泡發腫,被海底的動物吞噬。我不想讓自己變成那樣。我還想,如果我就這樣死了,我的朋友和家人就會永遠抱著「她是不是還沒有死,只是飄到了某一個島上」的疑問活著。那對他們太殘忍了。

既然接受不了窒息、接受不了死亡,那就只有繼續堅持找尋生的希望。

夜已深,夜空裏有銀河和尾巴很長的流星。我看到一些或近或遠的燈塔大致都在海浪前行的方向上。我想,如果有人來救我,我就可以獲救;如果可以找到有陸地或燈塔的地方,我也可以爬上去獲救。此後,我每漂上一段,似乎都會有不同的希望出現,讓我想到不同的可能獲救的方法。

【無處逢生】劇照

幻景、險境、希望

9日日出,海面變得溫暖平靜。像白天大多數時候一樣,浪小了,我開始原地打轉。我趁機開始摸索著如何能夠稍微控制一下漂流的方向。當時我的一個發現是,把兩條腿放松,然後趴著讓腿浮在身體後面,腿指向的那個方向,就是我會被緩緩帶去的那個方向——盡管很多時候,我還是被突如其來的風和浪吹到遠處。我還偶爾能明顯感到腳下有類似暖流一樣的東西,冷暖交替,沒有規律。失溫風險暫時解除,但陽光並沒有讓一切變好。

周圍不再有海岸線的燈光,我的右手邊全是山,山上有一些白色的風車和風機。那個時候,我還幻想著:能不能往右邊靠,到山上去?但海浪正把我推向汪洋。直到太陽高懸的中午,四周再也看不見山了。我往左轉頭,本來一望無際的海上出現了一棟樓房的形狀——只有一棟,就在旁邊的感覺。那是我第一次看到海市蜃樓。

與此同時,我聞到了一股汽油味,也第一次在海上看到了船隊。那是三艘小型船,船體分別為紅色、藍色和綠色。求生欲讓我向其中的一艘大聲呼喊,即使離得蠻近,不到20公尺,但它好像根本聽不到我。這三艘船會分別到不同的點位,停留大概半個小時左右,接著再換下一個位置。我納悶,這種船是不是電子操控的,沒有人在上面。它們好像是在進行海水采樣工作的采樣船。三艘船在多次換位過程中,我朝它們喊了一個遍,始終無人應答。它們沒有任何為我停留的跡象或者是其他的反應。

我當時有一個念頭,那就是想辦法靠近船,直接爬上去。但我完全沒考慮過,我可能會因為離得太近,被船底下的水流絞進去。事實上,我也始終沒有辦法離船身更近。船駛過的時候,船身會把水往行進方向的兩側排開,我就會被推得更遠。

當我發現自己無法因為這三艘船獲救的時候,我一度也很沮喪,但我轉念一想,這三艘船可能能夠證明我還在日本海,可能漂得還不是太遠。我知道外面就是太平洋,漂出去肯定就找不到了。

就像這樣,一次又一次,我一點點地推翻自己建立起來的希望,然後又給自己建立新的希望。

9號傍晚,三艘采樣船前進離我而去,風浪變得比前一天晚上更急更大。當太陽逐漸接近海平面,我發覺自己可能飄到了一個大型航道上。我看到兩艘體積很大很大的貨櫃,船上寫著「Asia」,一艘像貨輪,一艘像貨櫃。很顯而易見的,我呼救他們也根本聽不到我,因為它們太大了。

【無處逢生 】劇照

沒想到,不久之後,那三艘采樣船又回來了,還帶著兩艘其他的小船。 這兩艘中的一艘白色小船,為我停了下來。這是漂流以來,第一次有船為我停下。我很確定,這就好比你在路上問路,你拿著手機上的地址對著一個路人,跟他說「excuse me」,他看了一眼直接就走掉了和他停下來,感覺很不一樣—— 在海上,這種願意搭理你還是不願意搭理你的意圖,似乎會被察覺得更明顯。

我拼了命地呼救、揮手、不斷喊「help」,還盡力地用腳去踢浪花,也盡量當我在浪頭上的時候,把動靜弄的稍大一點。我希望證明自己不是漂在海上的屍體,讓它看到我求生的欲望。我當時想,它可能不會救我,那我也要讓它看見我是活著的。

而停了20分鐘左右,這艘船又揚長而去了。我不能確定這艘白船是不是通知了其他的船來救我,但我相信,他們會把這些資訊告訴能夠真正提供幫助的人。

當時我只感受到天黑了,周圍一片純黑。我生怕又要進入一遍前一天晚上那種很痛苦的世界。理智上,我知道處在一個船比較多的水域是好事,但自己意誌已經處於強撐的階段了。

【少年派的奇幻漂流】劇照

那一晚風浪更大。白天的時候,我在海面上撿到了一個形狀類似於掃把的東西。我把它擋在臉前面抵禦風浪。可有一陣,浪把可能是水母的藍色生物卷到了這個東西上面,它直接「啪」一下,在我的左手手背上留下藍色的粘液。海水之中,我看到傷口發紅,感覺很疼。我也害怕,擔心有毒。

為了抵禦海浪,我嘗試過用之前摸索出的所有辦法,但都不管用了。我感覺自己卷入了延綿不絕一層又一層的海浪之中。可能第一層浪是拍後背,第二層是拍耳朵,第三層是前後夾擊,直接撞向我的臉,第四層就是把我的頭整個全部再澆透一個遍。

海水聲之外,我隱約能聽到采樣船作業的聲音和作業的汽油味。它們作業的燈光是紅綠黃三色的燈。我試圖向它靠近,但無濟於事。

不知多久以後,我的眼前出現我同行的朋友。她問我為什麽去向船呼救,說我傻,旁邊不是有巴士嗎,可以直接坐著離開這個地方。我扒著遊泳圈,內心無比渴望自己能站在平地上。於是,她還遞給了我一雙拖鞋。我覺得自己好像已經走在了平地上,但一想,我還得去把我的遊泳圈拿回來,就慌忙回頭去拿。

這時,我嗆了一口水。夢醒了。

出發前,芝士(右)和朋友的自拍(圖|小孔成像)

天遠端剛剛日出,太陽把天的大半邊都印成橘紅色,我也看到了第三次海市蜃樓:一個日本民間神社的倒影,紅色的門字形的建築。我沒什麽精力欣賞,也已經感覺不到餓或者冷,甚至連渴都感覺不到了。我的身體沒有多少力氣,只知道救生圈是我的命。

可就連救生圈我都抓得不是那麽穩了。最開始漂流時,我屈臂架在救生圈上,可以很穩當。但到了10號清晨,我的手已經撐不住身體,我的頸椎也撐不住自己的頭。我必須換個姿勢,把我的頭放在遊泳圈上,我才可以在海水中被支撐住。

我想,再遇到的下一艘船,就可能是我唯一的希望了。

又一個白天

不知不覺不吃不喝,我已經熬了一天半這麽久。

我想起我之前去川西支教過一個月,10個人睡一個大通鋪,確實也蠻苦的。我還曾在川西帶團,引導遊客和徒步客。川西交通不便,帶團基本都是坐大巴。大巴從早上六點多出發,一直要坐到下午一兩點,堵車的話能堵到五六點。到了之後,山很高很急很險峻,我有時需要在前面開路。四姑娘山算是其中比較累的,大巴停在海拔2000多米的景區門口,一天走下來,海拔爬升能有個大幾百米或者1000多米。

這份當川西領隊的「外快」和隔天跑六七公裏的習慣,讓我有了不錯的運動基礎。我1公尺58,120斤,微 胖。以前我很多次嘗試減肥,但減下去又長上來,頗有些苦惱。但在海上,我感謝我的脂肪。

10日醒來之後不久,采樣船們還在我周圍。當我試著把腿朝向采樣船,朝它們漂去時,我看到一艘黃色的比較高的貨船。那是我第一次看見有船員在船只上。

它停下來了!我用英文大聲呼喊:我遊不過去,能不能過來?我當時甚至想,會不會因為過來要費油,它不願過來。於是,我還對船員說:「I can pay for it」(可以為這個付錢)。」但它還是停在原地。

不過,這個船跟之前的不一樣。半個多小時了,它還沒走。緊接著,一艘下面是藍色的,上面呈白色的大船進入視線。

被發現前,芝士在海上漂流了約80公裏(日本 電視台報道截圖)

在這艘藍白色船的甲板上,船員們給我做「往外遊」的手勢,我也盡量跟著他們的指令。船靠近了我,船員開始放一個木質的樓梯、一個白色的樓梯、一個專業的橙色救生圈以及一根繩子下來。其實那時我已經脫力了,完全踩不上樓梯。

一個年紀稍微長一些,看起來比較有經驗的船員下了海,看到我的情況之後,救援的全程都在說easy easy easy(放松)。後來他又上去拿了兩根繩子,三根繩子中兩條繩子固定在我的腋下和腰上,他們用第三根繩子拉我。後來,下到海裏來的兩人分別把我的腿和上半身夾住,和船上面的人一起把我給拉了上去。

上船之後,我伸出左手手背,說的第一句話是:「誰能告訴我這個水母有沒有毒?」

船員們馬上拿了一塊巨大的毛巾把我裹住,又給我 水喝。我根本站不起來,和他們說「cold」。從海裏出來之後我就冷得發抖,裹再厚也抵禦不住的冷。安全起見,他們把我我從甲板邊緣移入船艙之中。我的體力在恢復,慢 慢可以站起來了。

這是一個全部是男性的船只,但他們都很貼心。 他們給我更換的衣物,給我倒水,拿鞋子,還告訴我哪裏可以吹幹頭發。一位船員還專門給我熬了一碗白粥。我本打算在船上換一下衣服待一會兒,沒想到這艘船聯系的日本保安廳直升機20多分鐘後就來了。給我熬的粥,我也沒喝上。

在這短短的不到半小時時間裏,那位年長一些的船員說自己是醫生,也給我做了一個簡單的檢查,測了心率和體溫,看了看舌頭,還給我拿了些急救箱中的藥物,不住比著OK的手勢。

他還問我,你到底漂了多久?我跟他說跨了三天,他一開始聽成了三小時,我急忙說不是,是三天,他很驚訝。在船上,我的意識是比較清醒的。我在船上還跟船員開玩笑 。他們問我睡覺了嗎,我說我怕睡了就再也醒不過來了。這位自我介紹為Joy的年長船員豎起了大拇指,用日語說了句:「中國人很厲害。」

上了直升機後,機上人員用錫紙把我包裹住,也做了基本的檢查,把我送到了橫濱的停機坪。那裏有救護車在等我去當地一家醫院。我很快就出院了,也在醫院跟我同行的夥伴相擁團聚。 所有人都說:「你很幸運」。

當時我並不知道,在我出事之後,我初中、高中、大學的朋友拉了一個群。雖然他們相互不認識,但一直反復不停地在找民間救援隊和想辦法。

大家說我是奇跡什麽的,其實有點誇大了。這本來就是一場意外,它的發生也確實有自己的疏忽因素在,我不是一個所謂的完美受害者。我被迫卷進了這場危險,因為對死亡的恐懼和求生的欲望才能堅持下來。我獲救以後,看到很多人說換作自己肯定三個小時都堅持不了。 其實大家都不要低估自己,被愛環繞那就擁抱愛,如果只剩自己了,那也請相信你足夠強大。

13日晚上回國後,父 母和親人最擔心的是要不要給我找個心理醫生,做下咨詢。不過看了我的精神狀態,他們發現暫時不太需要。因為我跟他們說,我要先去把遊泳學會。

芝士獲救後,朋友第一時間拍下的照片(圖|小孔成像)

(應采訪物件對於個人私密的要求,芝士為化名。)

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到

排版:初初 / 稽核:然寧

招聘|實習生、撰稿人

詳細崗位要求點選跳轉:

本文為原創內容,版權歸「三聯生活周刊」所有。 歡迎文末分享、點贊、在看三連! 未經授權,嚴禁復制、轉載、篡改或再釋出。

大家都在看

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到