說起濕氣,很多人可能覺得它很抽象,但在中醫裏,濕氣可是個「大角色」。中醫認為,濕氣重可以導致身體各種不適,比如感覺身體沈重、沒精神等等。

那麽,有沒有什麽好辦法來對付這煩人的濕氣呢?這個還是有的,中醫裏有兩個特別有名的「祛濕穴」,每天花上10分鐘揉一揉,或許就能幫助你健脾利濕,讓你全身「輕松」。

身體濕氣重的表現有哪些

1、疲勞乏力:

濕氣重的人常感到身體沈重,精神不振,容易疲倦。

2、消化不良:

濕氣影響脾胃功能,可能引起食欲不振、胃脹、惡心或腹瀉。

3、皮膚問題:

濕氣重可能導致皮膚出現濕疹、痤瘡或油膩,感覺皮膚不清爽。

4、關節疼痛:

濕氣阻塞經絡,可能造成關節疼痛、腫脹或活動不利。

5、身體腫脹:

特別是四肢或眼瞼部位,可能因為濕氣停滯而出現輕微腫脹。

除了上述五種癥狀,身體濕氣重還可能表現為情緒波動、舌苔厚膩、大便黏膩或不成形、頭發容易出油、早晨起床時感覺頭腦昏沈等。

常按兩個穴位

有助排出體內濕氣

01

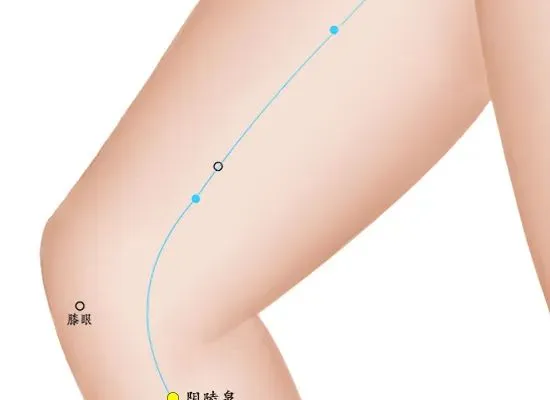

陰陵泉穴

作用:

陰陵泉穴屬於脾經,是健脾利濕、清熱化痰的重要穴位。經常按摩此穴,可以強化脾臟功能,幫助身體排除多余的濕氣,改善水腫、食欲不振、腹脹等癥狀。

位置:

位於小腿內側,脛骨內側髁下方凹陷處。這個位置大致相當於膝眼(犢鼻穴)下約3寸(個人手指寬度可能有所不同,四橫指為大致估算),但更準確的定位是觸摸脛骨內側髁下方,找到明顯的凹陷處。

按摩方法:

用拇指指腹按壓陰陵泉穴,力度由輕到重,以感到酸脹但不過度疼痛為宜。每次按壓持續3-5分鐘,每日可進行2-3次。

02

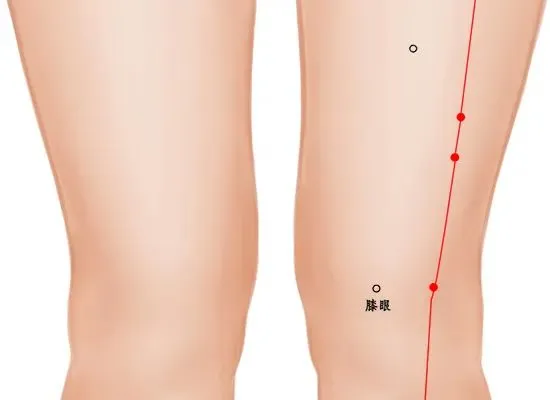

足三裏穴

作用:

足三裏穴是胃經的重要穴位,具有調理脾胃、補中益氣、疏通經絡的作用。按摩足三裏穴可以增強消化功能,促進食欲,改善便秘或腹瀉,增強體質。

位置:

位於小腿前外側,犢鼻穴(外膝眼)下3寸,距脛骨前脊外一橫指(中指)處。這裏的「3寸」是中醫的特定測量方式,不是簡單的直尺測量。

按摩方法:

用食指或中指按壓足三裏穴,同樣力度由輕到重,以感到酸脹但不過度疼痛為宜。每次按壓持續3-5分鐘,每日可進行2-3次。

按摩穴位的註意事項

1、準確定位:

在按摩前要確保找到正確的穴位,可以透過檢視圖解或咨詢專業人士來確定。

2、適度力度:

按摩時應控制好力度,以個人感覺舒適、有輕微酸脹感為宜,避免用力過猛導致損傷。

3、清潔衛生:

按摩前應清潔雙手和按摩部位,以防感染。

4、身體狀況:

皮膚有傷口、炎癥或感染時不宜按摩。孕婦、嚴重心血管疾病患者等特殊人群應在醫生指導下進行。

5、觀察身體反應:

按摩過程中要註意身體的反應,如出現不適,應立即停止。

6、咨詢醫生:

對於慢性疾病或復雜病情,建議在專業中醫師指導下進行穴位按摩。

記住,穴位按摩不是萬能的,它更多是一種輔助手段,對於嚴重的健康問題,應尋求專業醫療幫助。

吃什麽有助排出濕氣

1、綠豆:

綠豆具有清熱解毒、利尿消腫的功效,有助於排出體內的濕氣。註意:綠豆性寒,脾胃虛寒的人群不宜過多食用。

2、薏米:

薏米具有利水滲濕、健脾止瀉的功效,有助於排出體內的濕氣。註意:薏米性寒,脾胃虛寒的人群不宜過多食用。

3、赤小豆:

赤小豆具有利水消腫、健脾祛濕的功效,有助於排出體內的濕氣。註意:赤小豆性涼,脾胃虛寒的人群不宜過多食用。

4、生姜:

生姜具有溫中散寒、健脾利濕的功效,有助於排出體內的濕氣。註意:生姜性溫,脾胃虛寒的人群適宜食用。

需要註意的是,雖然上述食物有助於排出濕氣, 但每個人的體質和健康狀況不同,適宜的食物也不同。

此外, 飲食調理只是排出濕氣的一種方法 ,還應註意保持良好的生活習慣,適量運動,避免過度勞累和精神壓力。如有濕氣過重的情況,建議咨詢專業中醫師進行診斷和治療。

關註我們 丨 了解更多健康知識