唐城墩住宅院落(考古隊無人機攝)

內容摘要

本文針對新疆奇台唐朝墩近年考古成果做了分析,認為唐朝墩作為蒲類縣古城遺址,實際就是絲綢之路上一個驛站群組成的「蒲類津」縣城,景教、佛教寺院和浴場環環相扣,都是伴隨著驛站建立的配套宗教建築,宗教信仰場所便於旅途匆匆來往人群有所依傍,便於停靠與補給。服務於商客、官員、使節等類似的驛站城鎮遍布中亞至西域,但是隨著戰爭破壞和時代變遷保留下來的很少,因而唐朝墩重大發現屬於絲綢之路鏈條上重要一環,不僅有著邊疆考古學術示範作用,而且有著助解西域中古謎團的典型意義。

根據世界遺產城市組織(OWHC)的闡述,從中亞到西域的歷史城市總數大概達到了五百座,它們串聯了各處貿易市場、宗教聖地、驛站邸店,發揮了交通樞紐的聯系作用,起到了文化交流的網路作用。建立於貞觀十四年(640)的庭州蒲類縣(清朝稱為唐朝墩),沿用到14世紀蒙元這樣區域中心下的城鎮不一而足。但在各種戰亂沖擊和自然淪陷下,廢墟較為普遍,能完整保留下來的非常罕見[1]。

唐朝墩位於新疆奇台縣城東北部,西距北庭都護府遺址直線約30公裏,南距漢代疏勒城遺址約40公裏,地處準噶爾盆地東南緣和天山北麓的狹長東西通道上,有其在天山北麓優越的地理位置,按照中古波斯「王道」兩個驛站之間商貿駝隊一天行程20公裏,從北庭到奇台需要兩天。正是路網在古代交通繁忙背景下造就了一個個驛站旅舍(邸店)群,漢唐元明歷史時期下,驛站群和旅舍群發揮著得天獨厚的重要作用,驛站旅舍不僅是一個溫暖而詩意的詞語,而且形成了獨特的「古城」群聚文化。在絲綢之路交通路網研究中,「驛站」「旅舍」「邸店」「車馬鋪」等是必不可少的首要選題,更是古城考古不應忽視的重點關註物件。

驛站是古代專供官府人員休息和軍隊行軍途中食宿、換馬的場所。旅舍則是商人、民眾歇腳補給的食料物質補給站。奇台作為絲路新疆北線的中樞,周圍有許多驛站,【新疆圖誌】卷七九記錄的屏營驛,在奇台縣舊治靖寧城,今奇台縣老奇台鎮。奇台縣半截溝鎮腰站子村,就是原來「四十裏驛站」。乾隆二十四年(1759年),清政府在今老奇台設奇台堡,四十裏腰站子因地近四十裏鋪而得名。這些都記錄著千年以來的風貌變化。唐朝墩古城遺址東西寬約341公尺,南北長約465公尺,按唐代裏程換算,即東西220步、南北300步,約合唐代一坊之大小。縣城常常位於主道、河流、山口等重要地段,配備的防禦設施能控制交通要道、水源灌溉等線性分布。唐朝著名詩人駱賓王投筆從戎,出玉門關隨軍赴輪台就寫有【夕次蒲類津】詩[2],「蒲類津」作為邊塞關津是當時來往西域的必經之地。

我們要從整個唐代蒲類縣古城布局來考慮,以整體思路從驛站角度切入,就是官府縣衙、驛站邸店、佛寺位置、教堂建築、浴場瀕河、商鋪貨棧及民宅院樓等綜合思考,但它可能不是按照中原築城法則或模式建造的城池,而是要進一步從跨文化角度考慮古代商路上的宗教禮拜地、補給倉儲地、商貿交換地,研究7—12世紀幾百年間這個古城的發展變化。中亞有些城市以商貿圈結合驛站群形成古道上的網路,雖然這類城市布局不大,但城墻環繞下的大街小巷有條不紊。有了聚落人群與往來商客,就伴隨著有了宗教信仰的傳播,這樣在剖析宗教精神遺產概念的基礎上,我們研討景教教堂和修道院的關系,觀察佛寺的交錯布置,透過考古多角度視野考慮建築史、宗教史、人類學等多重價值,為中世紀的身份認同和信仰地區差異提供新的認識。

一、對景教寺院的認識

土耳其以弗所(Ephesus)曾是基督教東方教會的一個大本營,景教聶斯托利派在此分裂向東傳播。以弗所作為一個原來海陸交通樞紐城市,就是羅馬浴場式在東方的一個典型代表,棉花堡修建於2000多年前的阿佛洛狄西亞(Aphrodisias)衛城,至今殘存著希臘風格的澡堂、拱門、橫梁、石柱長廊、殿堂式大理石柱,它們全部由雪白的大理石雕築而成,花紋繁復,造型宏偉。

借鑒以弗所交通城市的經驗,我們再思考2019年發掘唐蒲類縣即奇台唐朝墩的布局,尤其是關註到景教寺院居於城中的位置,可見其在當地的重要位置和宗教印象。中亞的宗教建築通常坐落在主要的行政中心附近,從花剌子模到撒馬爾罕都是如此,不僅宗教生活多在社群高密度層面進行,而且顯示宗教生活在當地生活中的重要地位。這種城市布局很有可能是官府策劃和動用府庫投資修建的。

花剌子模梅爾夫(Merv)在公元651年被阿拉伯人征服前,起源於5-6世紀的教堂一直使用到11 -12世紀,考古發現用泥磚建造的矩形形狀教堂,圓筒形穹頂已經毀掉,實測約51公尺長,13公尺寬,薩珊波斯末代君主伊嗣俟(Yazdegerd)於公元651年死於梅爾夫附近一個磨坊主手中,就是由這個城市的景教主教埋葬的。中亞的教堂大多是縱向的有拱頂的建築,圓筒形穹隆,由於大多是用泥磚或土坯建造的,因而往往只有一個中殿,多是三跨的結構,很少有四跨五跨的,與亞美尼亞石構教堂規模巍峨相比還有相當差距。

粟特地區阿夫拉西阿蔔作為一個重要遊牧貿易中心,在5到7世紀期間,阿夫拉西阿蔔一直是一個重要的遊牧貿易中心,在5到7世紀期間,它不僅是一個主教轄區的所在地,而且之後是聶斯托利派大主教席位所在地。在烏爾古特(Urgut)、片治肯特等地經過考古發掘都發現存在聶斯托利派教堂,在一個花瓶的碎片上發現了聖經中的【詩篇】第一篇和第二篇的兩段摘錄,是用敘利亞語寫的。片治肯特壁畫的組合被證明是一個極其融合的世界,中亞的繪畫和雕塑都很好地表現強調了當地社會的民族多樣性,也是多種宗教的傳教傾向及其反映。在哈薩克七河地區塔拉茲考古中,發現7-8世紀的地層中有帶有敘利亞文和粟特文的具有基督教意義的銘文的花瓶碎片。

我們再看碎葉城,1953年,以俄羅斯考古學家克茲拉索夫(I. L. Kyzlasov)為首的楚河流域考古調查分隊(Cuyskiyarheologiceskiyotryad)再次對阿克·貝希姆進行了大規模挖掘,在此挖掘出一處摩尼教墓地、一座景教教堂、一座火祆寺「寂靜之塔」及一座奇跡般保存完好的佛教寺廟遺址,並同時出土了一批銅鎏金佛像殘片、佛寺壁畫殘片、泥塑佛像殘片以及一組12件工藝精美的鏤空鎏金佛教影像銅牌飾與6枚粟特神像的銅牌飾。碎葉一共發現了三座佛寺,據推測有武則天時代的大雲寺,這說明佛教徒對景教及其他宗教持寬容態度。事實上幾種宗教互不攻擊經歷了一段新的繁榮時期,一直持續到14世紀末[3]。

圖1,新疆奇台縣唐城墩古城平面圖(采自考古展覽圖)

景教在會昌五年滅佛劫難中被撤出中國內地,但在西域被保留直到元代也裏可溫。奇台的景教寺院如果是唐朝就建立的,或許在6-7世紀隋唐之際就已經存在(圖一)。遺憾的是,目前沒有景教文本文獻被發現,或許當時教徒與傳教士交流透過口頭實作布道更多些。但是發現的壁畫題材既有與佛教相似的供養人、祥瑞紋樣等內容,也有獨具景教特色的十字架、權杖等元素,還有回鶻文「也裏可溫」榜題,這應該是中亞景教東漸延伸的證據[4]。

中國的景教寺院遺址曾在西安周至大秦寺、內蒙古達茂旗敖倫蘇木古城、河北沽源梳妝樓、北京房山十字寺等地發現過,作為新疆地區景教曾在喀什噶爾建立了包括七河地區在內的總主教教區。七河地區還曾發現兩座聶斯托利教徒墓園。吐魯番西旁的景教遺址推測是修道院[5],周至大秦寺遺址其實也是修道院。而比較完整的景教寺院遺址無疑是唐朝墩古城新的發現。

吉爾吉斯托克馬克(阿克·貝希姆廢城)碎葉城的景教寺院遺址我考察過,發現的教堂建築遺址要比奇台的大。碎葉城遺址在90年中期後又發現一座景教寺院,可能包括3座教堂,包括修道院,每個區有一座主題建築-聖堂,其中A、B、C建築是教堂,B、C、D發現有廚房和圖書館,此外還有其出土的兩個酒甕,特別是小型釀造葡萄酒裝置很令人驚奇。葡萄酒作坊,聖徒陵墓,但無洗禮池。

圖2,亞洲景教寺院分布圖

唐朝墩景教寺院出土了瑪瑙、綠松石、玉石、琥珀等不同質地的珠飾,有可能是教徒供養留下的遺物,也有可能是信仰景教的商客敬獻的貢物,關鍵是墻壁民族文字和壁畫影像的解讀,需要多方考釋,破譯後找出合理的答案(圖二)。此外,騎馬帶背光的人物圖,究竟是聖像圖還是主教圖,只有拼接大些影像才可辨別。現在出土的虔誠信徒影像也成為人們心中標準的版本,景教區主教和信徒們只有篤定了自己的信仰,才能毅然決然地前往周邊各地宣傳福音。壁畫的出現是景教傳教士和信徒互動的重要標誌,當地應該有一定數量的景教信仰者。

圖3,奇台唐城墩景教寺院俯瞰圖

考古隊將在2023年繼續發掘景教遺址的東部,因為這是居住區,有很多房址,出土有青銅十字架、鎏金銅像等。究竟是修道院還是供基督教商人住宿,有待遺物的進一步考證(圖三)。這也促進我們進一步思考當時景寺的經濟支撐問題,其背後有一定強大的財力、物力和人力的支持,究竟是來往商旅捐助或是官衙用稅費支持,筆者懷疑有當地政府經濟支持,否則單靠景寺自己很難支撐下去,自發延續幾百年會很艱難的存在。

景教寺院遺址發現的幾口井,值得關註,是否有聖人骸骨、宗教聖器、釀酒設施等,如果我們聯系吐魯番高昌繪有基督教主題壁畫的建築,以及出土的文書,將會對西域的景教研究繼續推動。

二、對佛教寺院的認識

佛教在西域是一個影響重大的宗教,佛教寺院遺址發現的也很多,往往依托古城存在。3世紀至8世紀在西域多元文化融匯背景下,佛教與其他宗教的關系值得關註,唐朝墩古城內景教教堂與佛教寺院這麽近距離的存在,估計當時蒲類城中居民不會太多,競相布教爭奪信徒和供養人捐助,會不會出現矛盾糾紛,會不會妥協調和、和睦相親,雙方共拜不同的神祇,神學卻共同生活在這麽近距離的城中,是否證明雙方修好公平共處呢?或許是粟特胡人的佛寺和回鶻的也裏可溫容易溝通相安,而且中唐以後這裏多民族輪番上演執政統轄的局面,軍事對抗角逐激烈,中外僧侶穿梭其間,借助宗教的力量可能會使摩擦緩和。放眼亞洲和中國,景教祆教摩尼教「三夷教」的傳播和影響擴張,都會遇到這類問題。但從中原內地來看,還是佛教力量最強。

圖4,唐城墩景寺正面(以下作者拍攝不再註明)

現在發掘的佛寺遺址有佛塔基座和佛像出土(圖四),佛寺遺址由圍墻、回廊、塔基地宮、佛殿、前庭和前院等6個部份構成,出土遺物以陶器為主,並有部份石器、瓷器、骨器和金屬器,其中的佛造像和蓮花紋瓦當較為顯著地反映了當時佛教的藝術特點[6]。佛教建築與景教遺址共存的現象,在各個大小城市均出現過,除了長安、洛陽等外,一些中亞綠洲小型定居城鎮也有,8世紀薩珊波斯和西突厥影響的地區,佛教寺院與祆教火壇遺跡均有共存。尤其是各個政權聯盟反復爭奪地域,造成多元宗教並立的局面,例如蒲類古城暫時無法知曉更多細節,但是出土壁畫上有供養人畫像(圖五),由此依據考古發現可做粟特、回鶻、突厥、漢人等多種人群匯聚的推測。

圖5,景寺正殿側面

佛教每年「浴佛」活動成為各地風俗,唐僧義凈介紹「西國人多洗沐,體尚清凈」。每天不洗不食,驛站旁穿池為福,那爛陀寺就有十余所大池。沐浴習俗傳入中國,長安諸寺有浴。唐朝墩古城的浴場很可能也是為佛教僧侶和信徒服務的。佛經中記載佛陀曾親自為生病的比丘洗浴,因為洗澡能除七種病,得七種福。因此,佛教傳入中國後,各地在建立寺院時,大都仿印度風習而設立浴室(釋迦叢林中,浴室乃七堂伽藍之一,並設有知浴、浴頭等職役),很註重信眾弘法參拜時的設施。

需要特別指出的是,唐宋時代在寺院道觀裏置有官舍,按照【新唐書】記載,「天下僧尼、道士、女官,皆隸鴻臚寺」,外交主管部門鴻臚寺還管理僧尼,寺院客房兼具官方驛站的功能,唐代佛教官寺的特殊功能之一就是接待外國入華僧眾和國內往返客官(包括家眷),官寺規模比一般小寺蘭若大,戒律嚴明,設施較好,能代表官府形象。同時還能借官寺監控來往行客行蹤,充分具有官驛的職能[7]。據日本入唐求法僧圓仁記載開成五年(840)在唐境途徑登州都督府城,有開元寺、法照寺、龍興寺,其下蓬萊縣開元寺「僧房稍多,盡安置官客,無閑房,有僧人來,無處安置」[8]。唐代往往是領民四萬戶的「上州」才設立大官寺,像蒲類縣這樣庭州管轄下的縣所,可能作為一個特殊的驛站、官寺和外來宗教傳播所在地,因此,我們綜合觀察蒲類縣(奇台)的遺址布局,很有可能是一個多功能作用的匯聚之地。

從宗教藝術角度來看,我們需要關註的是寺院壁畫上新元素,特別是有人物形象的遺跡殘片和雕塑,依此分析當地畫匠、畫師們的創作與中原寺院的異同。不管是什麽宗教,其視覺影像的一個優點就在於它比晦澀難懂的文字更有表現力,一樣都具有閱讀價值,對不識字的信徒來說尤其如此。繪畫和雕塑在提供教導和訓誡上的重要性不亞於任何書面文本,在塑造信徒的道德理解力上起到了獨特的作用,被稱為「無言之教」(mutapraedicatio,preachingwithoutwords),壁畫形象頻繁出現在教堂建築影像領域中,這對於無法直接閱讀多種語言文本的信徒去理解和接受信仰教訓尤為重要。

如果蒲類古城沿用到元代,伊斯蘭教是否傳入到天山北道,穆斯林在這裏是否建有清真寺進行禮拜,元代伊斯蘭教已經在沿海泉州建有清凈寺,但在北方特別是西域地區一直未有定論,這次在奇台古城墩景教遺址上面發現一個陶罐,上面有阿拉伯文或波斯文「基督」之類的文字,透過宗教痕跡,說明穆斯林東漸伊斯蘭化過程是漫長的。

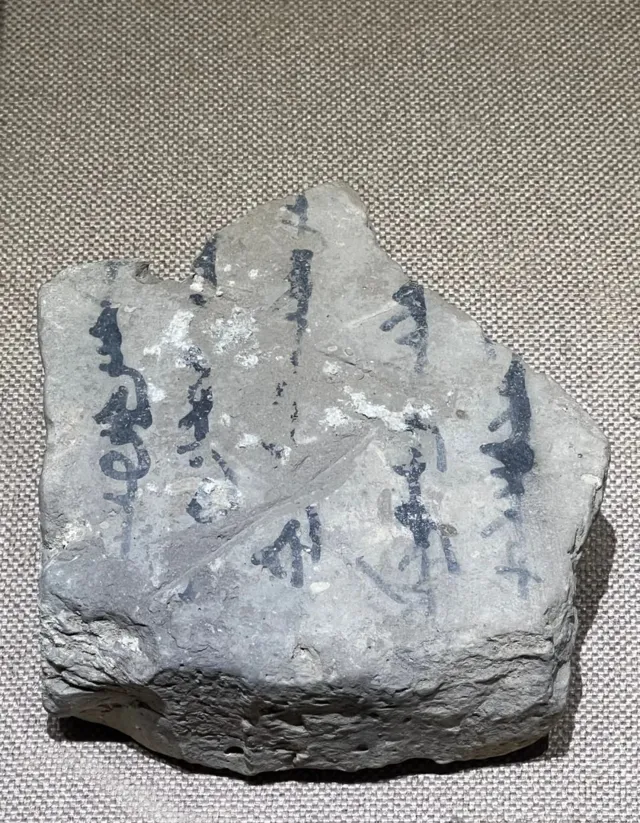

圖6,寺院墻壁上回鶻文也裏可溫字樣

我註意的是佛寺回鶻文榜題,可能記錄有高昌回鶻統治階層名稱。唐朝墩佛寺遺址整體揭取壁畫3幅,為高昌回鶻時期繪制,均位於佛台北側的壁面之上。其中底部墻面揭取的壁畫內容最為清晰,畫面寬約140厘米,高約40厘米。壁畫以黑色線條並排繪制5個供養人形象(圖六),由於墻體坍塌破壞,僅殘存人物下半身,均朝向東側,著開襟滾邊長袍、尖頭長靴,中央的供養人形象衣袍著紅彩。各供養人右側方框內均有墨書回鶻文榜題,應為供養人的姓名。如果像殷小平教授判斷的唐代景教徒以伊朗語系的波斯、粟特裔教徒為主,蒙元時代的也裏可溫主要為突厥語系族群。那麽回鶻景教、佛教作為幾百年間重要中間環節,壁畫和榜題上都可能是突厥裔的文化烙印[9]。

三、對浴場考古的認識

1982年至1995年西安臨潼華清池遺址歷時14年考古發掘,是中國第一次對大型浴場建築的發掘,這次奇台縣唐城墩浴場是第二次透過考古發現的較完整浴場建築(圖七)。華清池浴場是唐代皇家溫泉浴場,在墨玉石、白玉石等石構建築技術方面可能吸收過羅馬浴場的元素。而唐朝墩浴場與羅馬帝國範圍內的浴場建設則可能有密切關系,因為浴場建築采用燒火加熱與羅馬浴場建築技術非常相似,分為熱水池、溫水池和冷水池,其梯級台階的建築形式和方法應該是羅馬式的技術。但是我認為唐朝墩的浴場不可能像羅馬帝國境內浴場那樣規模宏大,很可能不適於眾人洗浴的大池子,而是分隔房間有浴缸、浴盆之類設施,冷熱水由管道供應,並用分水閥進行調節,在羅馬和龐貝古城遺址中都有類似的發現[10]。

圖7,景寺墻壁上人物畫中的十字架

這是絲綢之路沿線浴場遺址的延伸線的一個節點,是驛站邸店建築的附屬物,由此判斷,當時貿易商隊和官家團隊經過住宿時使用這個浴場(圖八)。值得註意的是,浴場或浴室作為佛寺社會公益經常也為當地民眾服務,石刻【法門寺浴室院靈異記】記載自唐僖宗乾符年間(875)至宋太宗太平興國三年(978),百年間每日僧俗千人沐浴,除汙療疾未曾中斷,這是寺院的福利善舉之一,其規模不小,讓信徒在沐浴中享受佛祖的恩典[11]。

圖8,景教寺院墻壁上回鶻文

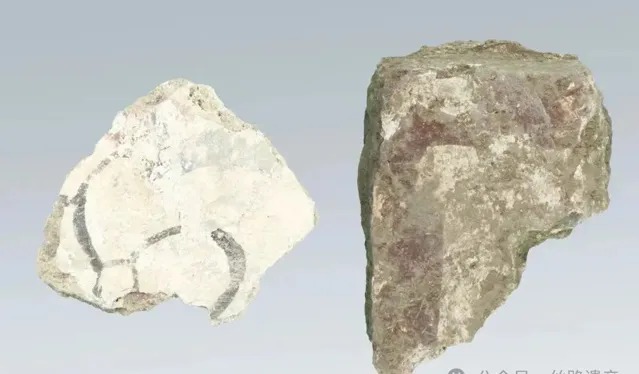

其實從羅馬、印度、中亞等地的浴場來看,大浴場都有為宗教儀式服務的傳統,它們利用水源導引水道系統以滿足浴場的需要時,有「聖水」「聖泉」療病的崇拜。例如1998年在哈薩克南部卡亞利克古城就發現毗鄰廣場浴場和摩尼教寺廟,屬於11-12世紀西遼和蒙古察合台時代,有著浴場供水系統[12]。哈薩克塔拉茲城中世紀城堡的中央市場中有公共澡堂和瑣羅亞斯德教火焰神殿[13]。外國學者專門著文指出「羅馬浴場作為宗教活動的場所」,在浴場內部裝飾往往有祈禱神靈或神話人物,人物肖像有時帶有宗教紀念意義,或是驅魔功能[14]。唐朝墩浴場發現的人物壁畫或許也有這方面的意義。現在發現唐朝墩浴場的壁畫殘片(圖九),雖不清楚繪畫內容,但是線條色彩清晰可見,說明當時浴場是有裝飾的,浴場裏面殘存有壁畫或其他藝術裝飾,這是一個很重要的文化交流傳播現象。

圖9,景寺殘存壁畫

尤其是唐朝墩浴場建築旁臨水磨河西岸台地之坡下河道,其提水入浴的管道很重要,華清宮浴場的陶制管道曾遍布臨潼縣城,水系對浴場及其他場域的食、住、行生活都非常重要,是蒲類古城格局和聚落布局的重要組成部份,現在進一步需要關註浴池建築底部,要檢測香料藥物的「香湯」痕跡,推測浴場進水出水口的高架水道,浴場燃料來源及經濟成本等等,並繼續探討浴療的特殊性。

浴場考古全景圖

浴場考古圖之一

浴場考古圖之二

浴場考古圖之三

浴場地下火道

浴場考古現場之四

我曾在1996年寫過【唐華清宮沐浴湯池建築考述】和2006年【唐華清宮浴場遺址與歐亞文化傳播之路】[15],當時尋找海內外浴場資料還有限,只是關註到道教、佛教對沐浴的重視,並不清楚基督教、摩尼教、伊斯蘭教對沐浴也很重視,現在唐朝墩古城提供新的證據,說明沐浴建築絕不是一種孤立的文明現象,各個宗教都對潔凈洗身的沐浴非常重視。

再望遠處延伸看,我們觀察到伊朗的土耳其浴室為例。當年,鄂圖曼帝國崛起後滅亡了東羅馬,卻將羅馬式浴室文化發揚光大,鄂圖曼和波斯雙方打了幾百年的仗,浴室文化卻深得雙方歡迎,鄂圖曼沒有滅掉波斯,土耳其浴卻占領了故國,在波斯地區風靡一時。畢竟都是伊斯蘭地區,凈身對於他們來說,同等重要。

浴室在當時整個羅馬演化到阿拉伯及波斯地區,承擔著非同一般的社會角色,遠不至洗澡那麽簡單。[16]土耳其浴室在促進衛生和公共健康方面發揮了核心作用,但它們也是人們放松和社交的聚會場所。除了洗澡、桑拿、按摩、刮胡、理發等等常規功能外,還有美食、交友、議事、親友團聚、生意洽淡等各種功能,其實多是綜合性的文化娛樂中心,他們往往早上進去,一直到日落才會回家。公共浴室(或稱hammam)在任何中東城市都是一項重要的社會制度,中世紀時期,公共浴室已經成為社會生活的重要組成部份,浴室的品質和數量是任何城市最令人欽佩的特征之一。

這種風習從地中海地區滲透到中亞,即是古羅馬術語的「直系後裔(direct descendants)」。Afrasiab, Nisa, Tashkent, Taraz, Otrar, Kayalyk等遺址的考古發掘中也了發現浴場。在布克斯奧羅和撒馬爾罕都有浴場建築,布克斯奧羅在10世紀有許多浴場,其中最著名的是HammomKhon(「可汗的浴場」)。到19世紀中葉,浴池的數量從塔什幹的11個增加到了16個,到20世紀初,撒馬爾罕只有8個浴池。浴場根據其位置可分為兩種型別:城市(巴紮Bazar)和街區(古紮Guzar)。巴紮浴場緊鄰貿易區,許多中亞浴場都是單層圓頂建築,布克斯奧羅有許多這樣的澡堂。哈薩克南部廣泛存在這種型別的浴場,考古學家在塔拉茲、奧特拉爾和古絲綢之路上的其他城市的發現就證明了這一點(圖十)。其實,新疆博爾塔拉的達勒特古城也曾發現過浴池建築遺址,只不過沒有考古簡報發表。中亞到西域這種古城建築布局,對我們理解似曾相識的奇台同類浴場文化很有啟發。

圖10,景寺人物壁畫

據說,浴室還有一個很有趣的功能,就是相親。伊斯蘭國家的女子往往全身裹的嚴嚴實實,那些婆婆在找兒媳婦時,就會約上媒人及備選兒媳婦一起去澡堂,洗完澡後一邊交流品嘗自己做的美食,一邊偷不溜的瞄瞄未來兒媳婦,那樣對未業的兒媳婦的體態、容貌、體味、談吐等關鍵資訊就會準確無誤一覽無余。無論是大的浴池或是小的浴室,其功能確實多樣的。

四、對絲路驛站聚落群的認識

我們現在還沒有一部西域古城史,奇台無疑提供了一個經過考古實證的範例。唐代蒲類縣治在今奇台唐朝墩古城,實距庭州以東、伊州以西諸城之冠,大於庭州之西的三台、滋泥泉、米泉、烏拉泊等古城,雖然蒲類縣比不過庭州、昌吉古城,但在天山北道這個區域裏應該是最重要的古城了,因而它才有空間條件和人口集中的前提建設這麽大的浴場、景寺、佛寺等公共建築。現在實測城址平面呈不規則長方形,東西寬約341公尺,南北長約465公尺,面積約16萬平方米。透過殘存的遺址,我們已經很難復原古代唐朝墩地面上的完整舊貌,但它不是邊關城市,也許不是貿易集市聚集地,按照古代十裏一亭、三十裏一置制度,官置驛站應該是不少的,為過往使者、商隊、軍隊提供交通工具和食宿,需要大量的人力物力來支持支撐,如果能發現驛站旅舍建築遺址,無疑也是令人振奮的訊息。

西域古城址往往沿著古代道路而分布,歷代王朝不僅將驛站作為傳遞資訊、遞運物資的主要渠道,而且在維系政權上發揮著重要作用。古道的通塞或遷改,政治與自然環境的變化必然造成古代城址的盛衰。過去尋覓古城往往都是與驛道走向互為前提。官道驛路與鄉間小路有別,官道沿途帶有鋪、驛、堡、亭、塘、店名稱字尾的村落和烽燧,與驛站費用、軍餉支撐、財政攤派等等都密切相關。蒲類縣在古代無疑是一個中西交通的節點,既是中繼出發點,也是補給線的關鍵。例如縣城東北20公裏處的北道橋古城,是古代奇台通往蒙古的交通要塞,北臨沙漠,南控平原,直到清前期還在使用。目前可考的吐虎瑪克古城,唐朝圪垯,大西溝古城,靖寧城等都曾駐兵守關口,他們構成一個網路。

如果有條件,我們應該有規劃持續加強奇台邊界墻的發掘和聚落形態的研究,進一步探究其公共安全的防禦體系,擴大揭露古城縣治民居院落的遺址,是否有改建或擴建的證據,目前城中西北大型院落遺址內發現了多個袋形窖穴(圖十一),出土了較多具有明顯唐代風格特點的遺物,很有可能是官衙儲藏庫或驛站儲備物資的遺址。我們需要進一步了解其是否有公共墓地和高等級墓的分布,對石塚、石人墓碑、石墓樁進一步調查發掘,從城市遺址角度總結出整個古城的文化面貌和遺存特征。

圖11,景教寺院供養人壁畫

圖11-B,唐城墩景教寺出土殘存壁畫

筆者按照中亞許多古城考古發掘成果推測,奇台作為古絲路新北道上的交通樞紐和重要商埠,古城裏的建築大部份應該是貨棧、商隊旅社、市場與巴紮等,這樣商貿街區才符合驛站聚落式城鎮。據當地調查清末民初,計有大小商號690家,運來送往的駝隊多達4萬余峰,自古就有「千峰駱駝走奇台,百輛大車進古城」的說法。至清末時,奇台有不同規模的各省會館12處,商埠驛站非常明確,所以這裏不僅僅是只用來居住的區域,如果緊緊圍繞驛站群主線,兼顧景觀考古、地質地理、河流水系、交通道路、物流商貿、墓地葬俗、衣食住宅、建築工藝材料、軍事體系與城鎮生活等學術成果,將會為講述生動的奇台古城提供豐富資料。特別是八世紀中亞浴場建築在驛站樞紐公共建築中占據了顯著位置,因為在居民的生活中,它扮演著主要角色之一,是僅次於宗教寺院的最受歡迎的地方。

圖12,新波斯文基督徒釉陶罐

圖13,佛寺遺址現場俯拍圖(考古隊供圖)

圖14,佛寺出土佛像

可以說,奇台作為一個絲綢之路上「設館置驛」為多元文化特色的示範點,為研究西域古代文化遺產,既提供了新的驛站城鎮證據,也為一個宗教之城提供了不可多得的證據,如果我們進一步觀察北庭都護府分布的附屬「衛城」模式,就可更清楚看到奇台作為絲路驛站聚落的一個交通符號,一種路網中轉樞紐象征,一半是驛站一半是寺院,幾方的疊加似乎在長久地提醒我們,不僅有益於進一步研究西域宗教的文化價值,而且幫助我們勾畫支撐著絲綢之路研究架構路網的圖景。

圖15,佛寺殘存供養人壁畫

來源:【世界宗教研究】2024年第1期

註釋:

[1]任冠、魏堅【唐朝墩古城浴場遺址的發現與初步研究】,【西域研究】2020年第2期;中國人民大學北方民族考古研究所等【新疆奇台縣唐朝墩城址2018~2019年發掘簡報】,【考古】2020年第5期;任冠,魏堅:【2021年新疆奇台唐朝墩景教寺院遺址考古發掘主要收獲】,【西域研究】2022年第3期。

[2]【夕次蒲類津】為駱賓王隨薛仁貴鹹亨元年(670)兵敗大非川後隨軍到此有感而發,「二庭歸望斷,萬裏客心愁。山路猶南屬,河源自北流。晚風連朔氣,新月照邊秋。竈火通軍壁,烽煙上戍樓。龍庭但苦戰,燕頷會封侯。莫作蘭山下,空令漢國羞。」見[唐]駱賓王撰、[清]陳熙晉箋註【駱臨海集箋註】,據統計駱賓王西域邊塞詩僅存十余首。上海古籍出版社,1985。

[3]Maria Adelaide Lala Comnen,Nestorianism in Central Asia during the first millennium: archaeological evidence【公元第一千紀的中亞景教:考古學證據】,Journal of the Assyrian Academic Society,1997,p.20-53.

[4]任冠、魏堅:【2022年唐朝墩古城遺址考古工作的主要收獲】,【西域研究】2023年第2期。

[5]陳懷宇:【高昌回鶻景教研究】,【敦煌吐魯番研究】第4卷,北京大學出版社,1999年,第169~170頁。

[6]王曉丹、任冠:【唐朝墩佛寺遺址反映城市興衰與絲路交流】,【中國社會科學報】2023年4月6日第A04版.

[7]聶順新:【唐代佛教官寺的特殊功能】,見【唐代佛教官寺制度研究】第175頁,中國社會科學出版社,2020年。

[8]小野勝年:【入唐求法巡禮行記研究】,第二卷,第249頁,「開成五年三月二日」條。京都,法藏館,1989年版。

[9] 殷小平:【唐元景教關系考述】,【西域研究】2013年第2期。

[10]Yegül, Fikret K ,Baths, art and architecture浴室,藝術與建築,Encyclopaedia of Islam, THREE,2012..浴場文化是羅馬帝國各地公共設施重要組成部份,據統計,到羅馬帝國晚期共有大型官方浴場11個,其他浴場856個。有學者認為羅馬人對具有綜合洗浴與娛樂功能的浴池偏好,無論是浴場數量還是奢華水平,都是空前絕後的。

[11]葛承雍:【法門寺文物圖飾】序言,文物出版社,2009年。見【中國文物報】2009年7月15日。

[12] 卡亞利克(又譯卡亞雷克)古代定居點11-12世紀考古標誌性的發現,見【絲綢之路上的中亞:從古代到現代國際科學與實踐會議論文集】,2018年6月。

[13]Giles Dawkes,Excavating a Silk Road City: the MedievalCitadel of Taraz, Kazakhstan,【挖掘絲綢之路之城:哈薩克塔拉茲的中世紀城堡】,哈薩克【考古國際】第16期(2012-2013)第117頁。

[14]DirkSteuernagel, Roman baths as locations of religious practice,作為宗教活動場所羅馬浴場,見Laetzer&Urciuoli, Urban Religion in Late Antiquity古代晚期的城市宗教,De Gruyter,2021,p.225-259.羅馬帝國和後世城市中浴場建築作為公眾聚集大型場所,往往是各種教派宣傳自己信仰的地方,所以馬賽克畫、雕塑、壁畫等都留下宗教痕跡。

[15]葛承雍:【胡漢中國與外來文明】(藝術卷)第187頁—第205頁。三聯書店2020年。

[16]成都金沙遺址博物館等編:【龐貝:瞬間與永恒】第111頁,文物出版社,2018年。