反戰藝術家

聖彼得堡的藝術家薩莎·斯科奇連科(Sasha Skochilenko)是有關軍隊「假新聞罪」案件中最著名的被告之一。在2022年4月,她因為在一家雜貨店內用反戰傳單替換商品價格標簽的行為被當局拘捕,並隨後面臨告密的指控。到了2023年11月,斯科奇連科被判處七年監禁。她被診斷患有多種疾病,包括乳糜瀉(Celiac Disease)、先天性心臟病(Congenital Heart Disease)、躁郁癥(Bipolar Disorder),並且在審前拘留期間被診斷出患有創傷後應激障礙(PTSD)。她為俄羅斯媒體【Холода】撰寫了本篇文章,詳述了自己如何在監獄的艱苦條件下生活與應對。

作者:Саша Скочиленко

編輯:阿K

被拘留之後,我被診斷出患有創傷後應激障礙。之所以用「患上」,是因為這種癥狀類似於透過身體或心理暴力「感染」的病癥,這種暴力隨後像病毒一樣在體內繁殖。 受虐者可能會無意識地轉為施虐者,或是開始攻擊自己,不斷陷入再次創傷的惡性迴圈,一次又一次地遭受暴力的侵襲。

對於創傷後應激障礙,我有著深刻的理解,因為我的一生幾乎都在應對暴力或生命威脅的情境。多年來,我一直在接受心理治療,雖然一些創傷已經得到了緩解,但我可能需要用整個一生來徹底解決它們。因此,在被拘留之後,我預料到了自己可能會經歷的心理變化。

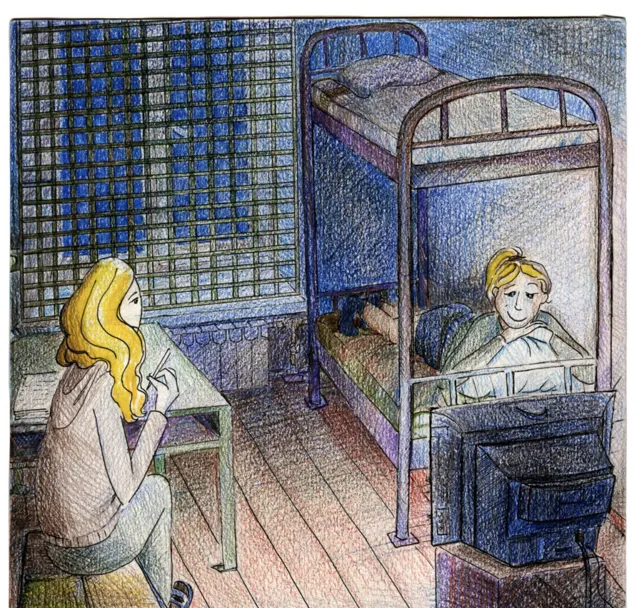

創傷後應激障礙的癥狀很快便顯現了出來。在審前拘留中心的第一周,惡夢便開始纏結我。我夢到調查人員試圖淹死我:他們把我的頭按進一個水盆裏計時,然後又讓我把頭擡起來,幾乎不留給我呼吸的空間——這一切不斷重復。這個夢境與我當時的實際經歷相符,我每天都被迫在一個盆子裏洗遍所有的衣服,包括沈重的連身衣和一件保暖的睡衣。

當我搬入302號牢房(這也是我目前的住所)時,我夢到自己帶著降落傘從飛機上跳傘。在一次漫長且驚險的飛行後,我剛剛觸地便發現自己重新回到了飛機上,必須再次跳傘。我開啟背包,開始瘋狂地搜尋:書、筆記本、笛子,但發現降落傘不在裏面。

我之所以夢見背包,是因為我的公寓曾經被搜查過,在那次搜查中,我也是從背包裏匆忙拿取物品。 我夢到自己在沒有安全措施的情況下攀爬陡峭的山壁。 我夢見動物在痛苦中死去,目睹了血液、內臟、肢解和屍體的場景。蛇,特別多的蛇。 我穿越田野,蛇在我的腳邊盤旋——蛇是我最害怕的生物。我夢見自己置身於無盡的迷宮中,瘋狂地奔跑,被一些面目可怖的惡魔追逐。我夢到被警察追捕。我還夢見自己與朋友們在海邊演奏,旁邊突然落下一顆原子彈。

我夢到與體重是我兩倍的鄰居打架。我回到學校,這本身就像一場噩夢。突然我意識到自己整整一年都未曾上過數學課,現在必須馬上完成一份試卷。我在舞台上面對眾多觀眾,突然發現自己沒穿褲子,或是忘記了自己角色的台詞。

這些只是過去兩年中,每晚噩夢中的一小部份——每次上床睡覺,我都知道沒有任何好事在等待著我。這種狀態讓我極度疲憊,幾乎在睡眠中得不到任何休息。鄰居們抱怨說,我幾乎整晚都在哭泣、尖叫或大聲說話。據我所知,我的心理正在努力從經歷的創傷事件中恢復,但似乎很難做到。

創傷後應激障礙(PTSD)患者常會經歷倒敘——創傷事件的侵入性影像不斷在他們眼前浮現。對我而言,這些閃回以噩夢或現實生活中的幻象形式出現,作為我所經歷的創傷事件的隱喻。我的EMDR心理學家(即眼動脫敏和再處理療法,這是一種透過眼動幫助人們對可怕記憶進行脫敏的治療方法)告訴我,大腦會將任何痛苦的經歷與創傷事件聯系起來。

與我共事的一位CPT專家(采用認知行為療法的心理學家)告訴了我一種克服閃回的小技巧:

1.描述你現在的感受。

2.描述身體的哪個部位以及感覺如何。

3.描述是什麽導致了它。

他們向我解釋說,閃回並非無預警地突然出現。閃回往往由特定的觸發因素引發——這可能是一個場景,甚至是一個詞語。例如,對我來說,觸發我的通常是我被戴上手銬的那一刻(那時我被捕並被嚴重銬住)。或者當人們談論到「饑餓」時——我在臨時拘留中心(IVS)中曾經歷過嚴重的饑餓。或者是當有人無預警地觸碰到我的手(在拘留期間,一名特工突然抓住我的手,甚至沒有先聲明自己的身份)。甚至是當我看到自己的指甲重新長長時(一名特工曾在我被拘留後抱怨我把他抓傷了——真是個可憐的特工)。

4.接下來,我需要記住今天是幾月幾日,今年是哪一年,甚至可能是幾點鐘。

5.然後-盡可能多地列出身邊的物品。

6.當然,還要深呼吸-吸氣要短,呼氣要長。

誠然,這種方法對我幫助不大。我的閃回感覺已經結束了,但當我列舉某些物品,比如鐵柵欄、鐵門、鐵桌……這會讓我極度難過。我覺得這個技巧更適合那些能在舒適溫暖的家中,旁邊有親人或者一只毛茸茸的貓陪伴的人。而我被剝奪了這一切,更重要的是,我身處一個充滿誘因的環境中。

我的創傷並未結束:在監獄中,我不斷重溫著那些創傷經歷。正因為此,與我合作的EMDR治療師建議我改進我的閃回控制技巧。他建議,在終止閃回時,不要列出具體的物品,而是列出一些積極的身體感受,比如「我感到很溫暖」、「我躺得很舒適」、「我吃得很飽」、「我沒有任何痛苦」……這些都可能幫助到我

創傷後應激障礙(PTSD)的另一個後果就是人格解體。

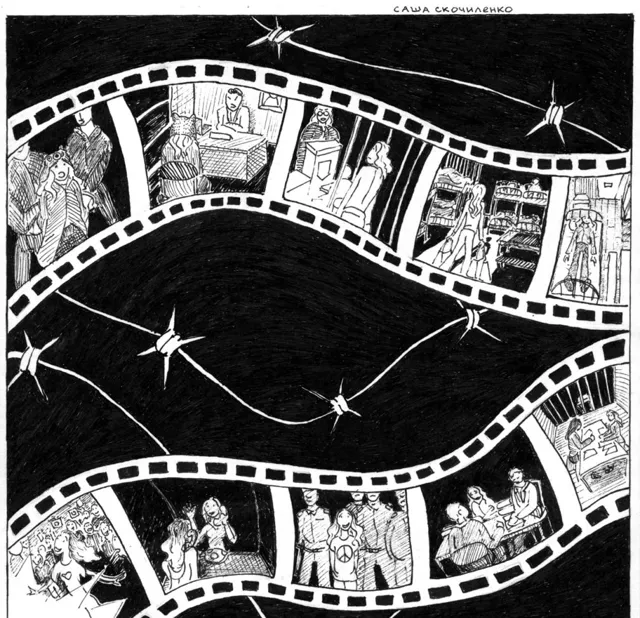

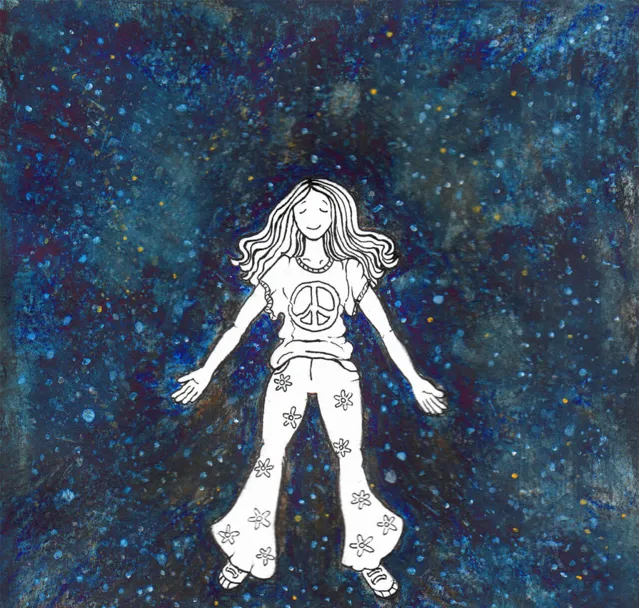

對我來說,這並不是痛苦的體驗,而是一種非常奇特的狀態——這種狀態無法與任何事物相混淆。有時候,我觀察自己的感覺,就像是自己在外部,仿佛在觀看一部關於自己的電影或漫畫。我會質疑自己的真實感受:這真的是發生在我身上的事嗎?我真的在監獄裏嗎?我們院子裏一名囚犯留下的題詞最能說明這一點:「操,我們在監獄裏!」

正如你所知,我不是這裏唯一患有PTSD的人。透過與其他囚犯的互動,我們經常能感受到這種疾病的多種跡象。我還了解到,PTSD患者往往會沈浸在創傷的場景中,對發生的事情感到深深的內疚。

女囚犯們經常回憶被拘留時的場景,並不斷猜測當時如果采取了不同的行動,是否能夠避免被拘留。有些人聲稱,在被拘留前的幾天裏,她們曾預感到不祥的征兆或做過相關的夢——她們認為,如果當時聽從了直覺,就不會發生這些事,一切都會不同。

最初,這些想法也困擾著我,但隨著時間的推移,我開始接受我的生活中的每一件事都自有其發生的理由。一切似乎都是命中註定的。正如一句俗語所說:你無法把肉餡變回原樣,但你可以用它做出美味的肉排。

在我所接觸的囚犯中,共通的一種感覺是自認為很差勁。許多人在被拘留後,立刻開始擔心自己會被伴侶拋棄。事實上,我也開始有同樣的擔憂。不久之後,我患上了飲食失調癥(ED),體重增加了15公斤,我時常感覺自己看起來非常糟糕。即使是吃一點甜食,我也會感到內疚。

一些囚犯覺得自己很不幹凈,他們不停地洗衣服,一天洗幾次身體,用瓶子裏的水沖馬桶。還有些人用牙刷刷地板,並向我保證這讓他們感到快樂。他們把所有的東西都整齊地放入小袋子或容器中,這些小物件被神聖地排序放置。這不是瘋狂嗎?有人甚至把空袋子整齊地擺放成小三角形。

這些都是創傷後應激障礙的後果——人們在失去對生活的控制後,至少嘗試控制一些小事 。有時由於創傷,人的生活可能完全陷入混亂。我的經歷也是如此。我的包裏總是一團糟,無論我如何整理,每次經過搜查後,它都會變得亂七八糟。

創傷後應激障礙的另一個癥狀是去理想化。 我無法深入討論這個問題,因為在我的一生中,我只有幾次體驗到了這種「靈魂出竅」的狀態,而且這並非由逮捕所引起的創傷。對這種狀態的描述各不相同:有的人感覺周圍的一切變得像塑膠一樣虛假,有的人則是空間開始出現「莫名其妙的塑膠感」,還有的人感覺一切都變得灰暗模糊……但大多數人無法準確描述任何東西,因為這種狀態本質上是與現實徹底脫節:現實中的感覺、反思、意義和物質世界均感到疏遠。據說,這種狀態可能持續幾分鐘、幾小時甚至幾天。我慶幸目前我並未經歷這種狀態。

經常困擾我的是極度煩躁。 有時,任何小事都能激怒我:比如獄友洗手花費的時間過長,監視我的值班人員的眼神,水溫過熱,或者我的書快要看完了。

這種煩躁仿佛是一場突如其來的巨大海嘯。唯一能防止我將怒氣撒在他人身上的,是醫生開給我的一種規範類藥物,它能幫助穩定情緒——這種藥物被我戲稱為「感冒」。服用後,那股突然湧上心頭的煩躁情緒能在同一秒鐘內平息,讓我沒有機會在那時傷害自己或他人。不幸的是,其他囚犯沒有獲得這種藥物的支持,他們常常會因小事而突然變得咄咄逼人,互相攻擊。

我還了解到,創傷後應激障礙的患者通常會經歷情緒的劇烈波動:他們可能會突然被絕望所淹沒,或者相反,被極端激動所充滿。有些人嘗試透過不同的嗜好來逃避這些情緒。有時,這會導致情緒麻木,因為持續的情緒波動實在難以承受。在法庭的最後幾個月裏,我就曾有過這種感覺。當時我覺得自己什麽都感覺不到了,只有在判決之後,當生活中再次造成創傷的因素減少了,我才逐漸感覺好轉。

我在書上讀到,創傷後應激障礙患者生活在一種持續的威脅感中。這是真的。你知道的,就是那種你覺得隨時可能有人從你眼角跳出來的感覺。我們經常會被突然的巨響或不經意間從背後竄出的人嚇到(對於患有創傷後應激障礙的人來說,這些突發事件尤其不利)。每當鐵門的鑰匙轉動時,我和我的所有鄰居都會本能地退縮,並感到極度驚恐。在這樣的時刻,我的心似乎要跳出胸膛。然而,你同時也意識到並沒有什麽可怕的事情會發生:一名工作人員會走進牢房,有人會被傳喚去見調查員,或者(像我們這樣)被叫去接受檢查。

然而,更讓我感到疲憊不堪的是那種深藏在胸口的恐懼感,仿佛有一股力量要將我壓倒。這種恐懼並非因為擔心有人會突然出現,而是類似於一頭無形的巨獸正在悄無聲息地逼近,而我卻對此無能為力。 在這樣的時刻,進行一些冥想活動對我特別有幫助——如呼吸練習、伸展運動,或者專註於細致的繪畫。只要能夠將註意力從那股壓迫感中解脫出來,我就能靜待它的消散。有時,這種等待可能持續整整一天。

我觀察到所有經歷過創傷的人之間的一個共同點是他們往往輕描淡寫地談及自己的遭遇,似乎認為其他人的創傷更加嚴重。然而,治愈的第一步是承認這一點:你所經歷的恐懼是真實的,創傷不應相互比較。無論你經歷了什麽,都不會使你成為一個壞人,也不意味著你不配接受治療。

在過去兩年中,雖然我自己觀察到了所有創傷後應激障礙的癥狀,並且已開始接受治療,但我有時會感覺自己並沒有經歷什麽極端可怕的事情。我被捕時沒有受到肢體上的暴力,審訊中也沒有遭受肉體折磨,我未曾被獄友毆打或被人用刀刺傷。我的「囚禁」只是與外界隔離,在這期間,收到的信件中人們寫道:「我無法想象你現在承受的艱難」或「你現在身處地獄之中」。我常常不理解他們為何這麽說。

最近我一直在思考一個問題:監獄為何如此令人恐懼。 在我還未入獄時,對監獄的想象就足以讓我感到恐慌。2022年3月,我被行政拘留七天,那是一段難以想象的恐怖經歷。真的,監獄有什麽值得討論的呢?在俄羅斯,許多人對監獄的恐懼甚至超過了對戰爭的恐懼。

我對此進行了深入思考,並得出了結論:監獄之所以如此可怕,是因為它集合了人類所有的恐懼。監獄的恐怖不僅僅在於它與暴力的直接聯系——例如,每日多次被關押或得不到適當的醫療護理本身就是一種暴力。更深層次的,監獄觸動了許多社會恐懼:害怕失去私密(比如信件被審閱、生活在監控網路攝影機下、廁所僅用隔板隔開的情形),害怕被邊緣化(沈浸在一個被社會邊緣化的環境中),以及害怕成為一個沒有工作機會、被親戚朋友避而遠之的前科犯。

產生這些恐懼的原因不僅僅是因為個人對監獄的態度,我認為它也是集體創傷的一部份。社會本身就像一個生命體,也能感受到創傷的影響。在二十世紀三四十年代,幾乎每個人,不論是親戚還是熟人,都經歷過被壓迫的恐懼。 人們害怕聽到突然的敲門聲。這不只是對暴力的恐懼,也不僅僅是對集中營中極端生存困境的恐懼,更是對死亡本身的恐懼:肉體上的恐懼——被壓迫者可能被槍殺或緩慢地死去;精神上的恐懼——被徹底從生活中抹去,他們的親屬為了避免自身被牽連而與他們斷絕關系。

這種恐懼代代傳遞。孩子們可能未被完全告知真相,但他們能感覺到氛圍中的不安,父母的焦慮總能影響到他們。這就是為什麽這種恐懼如此令人恐怖——它比我經歷過的任何事情都要可怕。

現在,醫生為我開的治療躁郁癥的藥物對緩解我的創傷後應激障礙癥狀大有裨益。呼吸練習、跑步、冥想以及接受EMDR和CPT專家的指導對我的恢復也非常有幫助。然而,治療創傷後應激障礙的核心仍然是心理治療(不同於躁郁癥,創傷後應激障礙不可僅僅透過藥物治療)。只有當我結束禁閉期並徹底走出創傷的陰影後,我才能真正地治愈我的創傷後應激障礙。

如果您發現本文中描述的創傷後應激障礙癥狀似曾相識,請務必尋求專業幫助。嚴重的心理創傷可能源於身體或心理上的虐待,或是因為目睹暴力事件、身處戰區、遭遇車禍、在自然災害中生存、經歷親人的去世,甚至是幼年時經歷了極為痛苦的醫療程式等多種原因。

面對創傷後應激障礙,及時尋求幫助至關重要。被忽視的創傷後應激障礙可能導致極端後果,如自殺念頭甚至自殺行為。

但我堅信,只要采取積極措施,即使是最嚴重的創傷也能得到治愈。

俄羅斯心理科學候選人瑪莉亞·帕頓強調,薩沙所描述的自助技巧可能對一些人有效,但對其他人則可能無效。因此,如果您有持續困擾的癥狀,咨詢專科醫生是明智的選擇。

政治犯的創傷後應激障礙是未來研究的重要課題,因為許多人現在正處於這種狀況中,其具體影響尚不明確。

科學研究表明,人類的內在適應力往往強於脆弱。在總體人群中,創傷後應激障礙相對少見,即使在退伍軍人中也不超過20%。

在囚犯中,創傷後應激障礙的發生率相當高(男性為18%,女性為40%),這通常不是由逮捕和監禁本身引起,而是源於早年的創傷。

不過這些數據主要來自於囚犯權利普遍受到尊重的西方國家的研究結果。現代俄羅斯的情況如何,我們尚未得知。顯然監禁本身就可能對心理健康產生負面影響,因為人類的基本需求得不到滿足。但每個人的反應都是不同的——請記住維克多·法蘭克爾,他在集中營中書寫了他一生中最重要的作品。

#

作者

薩沙·斯科奇連科,藝術家、音樂家、詩人、和平主義者和政治犯,因用反戰傳單取代雜貨店的價格標簽,根據「假新聞」法被判處七年監禁。

#

文章信源

Холод(寒冷)

#

信源簡介

Холод是由記者塔伊西婭·貝克布拉托娃(Taisiya Bekbulatova)於2019年創辦的線上媒體。該刊物制作有關社會和政治話題的文字、播客和視訊。已從一個專註於長篇文學新聞的單人計畫發展成為一家擁有超過20名媒體專業人士並涵蓋新聞報道的媒體機構。主題廣泛——從家庭暴力和腐敗再到戰爭和文化。最初是一家有關俄羅斯的媒體,專註於俄羅斯事務。這種專註體現在名字中,字面意思是「寒冷」,就像「西伯利亞一望無際、冰雪覆蓋的寒冷平原」。自從烏克蘭戰爭爆發以來,由於俄羅斯的局勢迫使Холод的團隊離開了俄羅斯。

#

我們是誰

我們的世界不止有一種聲音 | 獨立·多元·深度

日新說深耕國際議題,秉持普世價值與人文精神,致力於多元視角講述與思考我們的世界。每日更新,敬請期待,若想加入讀者社群或成為誌願者添加小編微信:tototo0311。

#

關註我們

文章僅供交流學習,不代表日新說觀點。