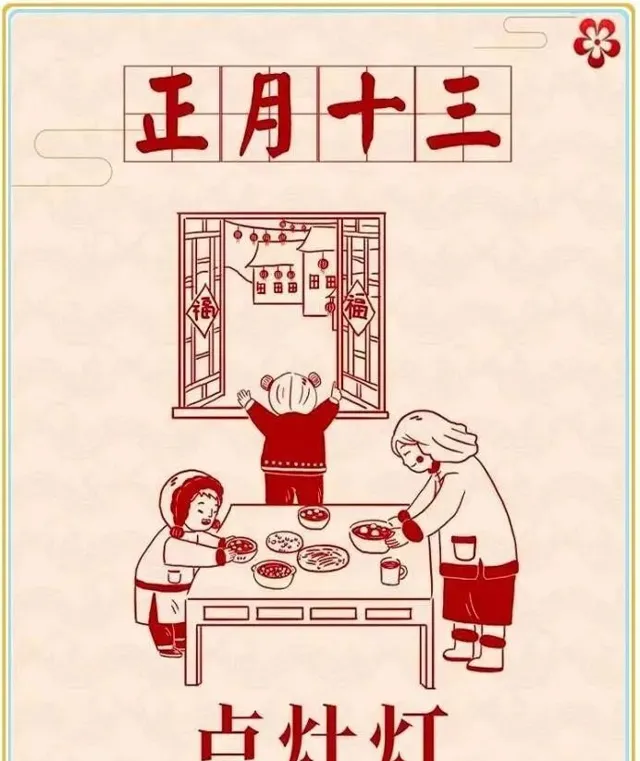

正月十三,

是漢族傳統農歷節日之一,

也是一年中習俗最多的一天。

正月十三,

習俗多多,祝福多多,

步步高升,萬事順意。

燈頭生日

正月十三,被稱為「燈頭生日」。民間在這一天要在廚竈下點燈,稱為「點竈燈」,其實是因為正月十五鬧花燈的日子臨近了,各家都試點制好的燈,才被說為「燈頭」之日。南通舊時從正月十三開始上燈,正月十八落燈,有「十三、十四神看燈,十五、十六人看燈,十七、十八鬼看燈」之說,並有「上燈圓子落燈面」之舉。

這種風俗始於南宋,文獻記載南宋理宗淳佑三年(公元1243年)就有「請預放元宵,自十三日起,巷陌橋道,皆編竹張燈」的民俗。

滾龍燈

春節玩滾龍的習俗已傳承了一百多年,一般為期四天。每年正月十三日為試燈,十四日為起燈,十五日為正燈,十六日為圓燈。

試燈這天傍晚,六條老龍和多條滾龍首次上街。華燈初放時,龍燈開始上下穿行,四處盤旋飛舞。街道兩側,家家懸燈,各家各戶焚香放炮。接著,滾龍、花藍、故事燈、走馬燈、魚燈、獅子燈、兔子燈、蝴蝶燈、金瓜燈都上了街。這時路上各色龍燈川流不息,各樣彩燈閃爍輝煌,一直要鬧到三更以後,方才收燈,次日再接著玩燈,直到十六日圓燈。

紮彩燈

正月十五鬧花燈,一般要從正月十三紮彩燈開始。老北京的年禧歌謠有「十一嚷喳喳,十二搭燈棚,十三人開燈,十四燈正明……」也就是說,正月十三日為「上燈」;十四日為「試燈」;十五日為「正燈」;十七日為「罷燈」。從正月十三這天起,人們就開始張燈結彩紮彩燈啦!

豆腐節

豆腐節是佛岡縣高崗鎮社崗下村林氏族人元宵上燈習俗中獨具特色的一項民俗風情活動。傳說豆腐既能添丁,又保豐收。是日,由族中當年添丁的人出資,其它人捐資購買大量的豆腐,隨著上燈鞭炮聲的響起,男女老少互相投擲豆腐,祈禱新的一年風調雨順,五谷豐登,身壯力健,生活富足,人丁興旺,被豆腐砸中的人會在新的一年會更加吉祥如意。

祭祀關公

在西安長安區農村有這樣一種習俗,每年正月十三這天,要祭祀關公。而祭祀關公所用的一種叫 「添碟子」的貢品您見過嗎?一粒粒飽滿的大黃豆被排成一溜溜屋檐,各種彩色的豆子、瓜子、桃仁被竹棍嵌接,一層層碼在由幾個碟子駕起來的造型上,最後形成了一座座精巧的亭台樓閣,這就是長安區獨具特色的民間手工藝品「添碟子」。

聖蟲宴

「不過十五未出年門。」正月十三,各地農村多有制作「聖蟲」的習俗,這一天,村裏的婦女們三五家湊在一起,一起和面、裁剪、雕刻、蒸煮,作春節的最後一「忙」,迎接元宵節,一個個惟妙惟肖栩栩如生的「聖蟲」便在這些扛得鋤頭摸得鐵鍁的巧手下出爐,聖。聖蟲之聖,諧剩,升,聖蟲宴,寄寓五谷豐登,風調雨順,步步高升的美好願景。

祭海放海燈

正月十三祭海放海燈,是中國漁民的傳統習俗,據民間傳說正月十三是海神娘娘生日,當地漁民和村民沿襲著傳統習俗,在岸上擺設祭品,對著大海祭拜海神,點燃煙花爆竹,把制作精美寫滿祝福的船燈放入大海,祈求一帆風順幸福平安。

吃湯圓

「上燈圓子落燈面,正月十五過小年。」是揚州人的又一舊習俗。正月十三晚上全家吃湯圓,寓意「圓圓滿滿」。其實孩子們的心早已飛向大街,三扒兩咽,把碗一推,就一溜煙地三五成群地急著跑到街上去看花燈了。

祝福

正月十三,祝新的一年,

願所有的汗水,都有跡可循;

願所有的付出,都不被辜負;

願所有的耕耘,都碩果累累!

祝願福開新運,龍年吉祥!

——結伴鄉村,抱團田園。 私家菜園訂制、農房租賃 ,加微信xhgzwx1 , 成為 開放型、移動式、自助化 「田園養老社群」 的社群會員 ,實作共同的心願。

免責聲明:

部份圖文、視訊來源於互聯網或微信公眾平台,內容僅供各位學習參考,我們對文章的觀點保持中立;非常感謝原作者的辛勤寫作,如有侵犯版權敬請告知,我們將及時刪除! 點選 「田園養老社群」 關註本號。歡迎分享,轉載請註明出處。