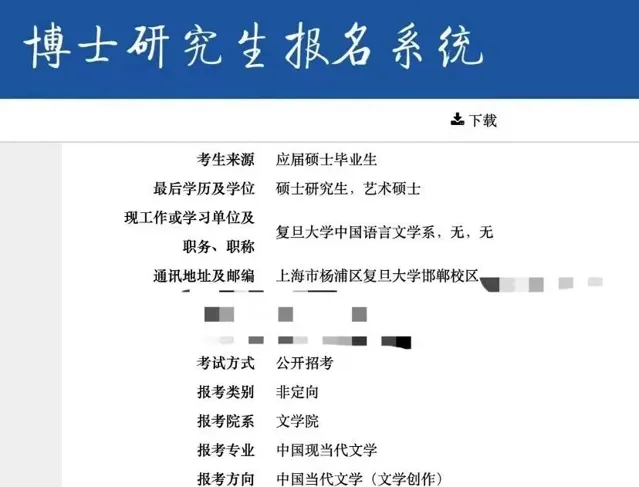

去年八月,史玥琦成為了余華的學生。創意寫作博士的錄取通知發到網上,評論區最關心的問題是,「是不是你告訴余華老師潦草小狗的事啊?」

這可能是在寫作方面,他被問到過的最古怪的問題。

對於向往文學寫作的人來說,史玥琦全然科班出身的履歷同樣引人好奇:研究生就讀於復旦創意寫作專業,跟著王安憶、張怡微等作家學寫作;畢業後,作品發表在了國內頂尖的文學雜誌上。

從「學生」到「青年作家」,他的經歷讓人們對創意寫作產生了些許期待:這樣一門在國內尚顯年輕的學科,似乎填補了「中文系不培養作家」的空白,也似乎在上一代作家普遍「自學成才」的路子之外,讓年輕人的「作家夢」變得更加有跡可循。

因此,史玥琦經常被問到的問題是,「你認為高校是可以培養作家的嗎?」

對於這個問題,他的回答十分篤定。

以下是他的講述:

屠場和舞房裏的寫作課

保研臨近,當時作為中文系學生的我近乎天真地想,國內如果有不需要寫論文的碩士專業就好了。搜尋一番後,沒想到真的由此找到了復旦的創意寫作專業。

在這之前,我並不知道有這樣一個專業,也不知道「寫小說」是怎麽一回事。我不知道小說在正式出版前需要發表、不知道各類文學期刊和比賽的重要程度、甚至都不知道文學史中反復提到的先鋒小說家余華還活著——更沒想到他後來成為了我的博士生導師。

那時,我只是瘋狂地熱愛寫作,並且無比認同薩特的說法——只有「創造」才能使人獲得生命切實存在的意義。

我甚至還有點自負地想,有無數人為莎士比亞寫研究文章,但沒有誰的姓名標示能夠大過莎士比亞。我不願做一個闡釋者,我要透過創作成為莎士比亞。

因此我當即決定,就考創意寫作了,但心情還是十分緊張。我以為,這個專業跟所謂的「作家班」一樣,只招收成名作家。

那時距離保研預推免開始僅剩下兩個月,除了熱情,我幾乎一無所有。

但我自信,只要有熱情就能有作品,而有作品就足夠了,於是決心在面試前寫一部長篇小說。

我本科時的書桌

我想象自己會像美國垮掉派的代表作家凱魯亞克一樣,在激情的驅使下用3個星期完成【在路上】這樣酣暢淋漓的小說。但在正式動筆之後,我才發現,我被大作家「一夜成名」的故事騙了。

【在路上】即興寫就的二十七萬字背後,作家在路上消磨了7年,框架醞釀了4年,最後的出版,更花費了10年。

時間將近,我越寫越艱苦,只能每天把自己逼進絕境:「今天必須寫6000字,如果寫不完,那明天就得寫7000字,如果完不成,那我就考不上了。」

在面試前,這篇小說終於寫到了十三萬字左右。於是我把它和之前的一些詩歌作品整理在一起,再把行間距調大些,總算有了一本看上去像樣的作品集。

面試時,這本作品集贏得了老師們的青睞。但我當時並沒有意識到,老師認可的其實是我對寫作的態度,而非我對寫作不成熟的觀點。

因此在進入復旦後,我還保持著本科時的寫作習慣——喜歡用作品討論哲學,或用各類花招技巧讓文本顯得豐盈。

比如我會變換著各種文體和語言來寫故事:文言文、舞台腔、歷史典故、玄學暗語。老師在發作業時常說:「史玥琦的作品大家看一看就行,反正大家也都看不懂。」

那時,我以為「看不懂」是對我作品的誇獎。

我並不能說,到底是在後來的哪個瞬間,我的寫作觀念發生了轉變。但在課堂上,有些東西確實在潛移默化地影響著我。

雖然我們是學生,但老師們總要求同時作為寫作者的我們不要局限在課堂和校園當中。

王安憶老師曾把寫作課帶到了1930年代遠東最大的屠宰場上。如今那裏雖然改成了商業藝術中心,但其中迷宮般的空間設計仍耐人尋味——為了殺牛,先讓牛在曲折的彎道中迷路暈眩,而起伏的台階,則讓殺牛的血緩緩流下。

對空間的觀察和把握是作家的基本功,王安憶老師寫【天香】時就參考了地圖資料

親自走入讓人恍惚的回廊後,老師所講的那句「可靠而清晰的立體空間環境本身就是‘敘事邏輯’的一部份」,對我們而言變得更加具體了。

回到校園裏,我們的課堂也並不局限於傳統的講授模式。有次,一位教舞蹈的老師把我們領進舞房。在熱身後,老師不斷地變換節拍地擊鼓,讓我們跟著節拍「毫無顧忌」地走路或者跳舞。而後,我們停下,在隊伍中,老師鼓勵我們去擁抱彼此,在五分鐘的深度擁抱中感受到對方的心跳與體溫。

那次課,讓我更加確信「讓身體參與寫作」的重要意義。後來一次坐公交時,我看到後排坐著一對聽障人夫婦。如果是以前,他們並不會引起我的關註,但那時我註意到,他們手語打得飛快,女孩像是在向男孩撒嬌。我試圖理解,在無法聽到的世界裏,他們如何用手勢表現一種嬌嗔。

在長久的註視中,我近乎感覺自己是他們極為親密的朋友。

當我們的經驗被開啟後,學寫作會再度回到文本。創意寫作的老師,會更多地要求我們從寫作者的角度來拆解作品。

80後作家張怡微就是我們的任課老師之一。在課堂上,她常常分享她的觀察經驗。

張怡微老師正在給我們講課

例如有一次,她談到【長恨歌】中,主要的男性人物只有稱號而沒有名字,如李主任、程先生、毛毛娘舅、老克勒等,但女性的名字卻都很確鑿,這其實是作家在那個時代語境下,對性別問題頗有意味的暗示。

「一個成熟的藝術家,極少是透過純粹的靈感完成一部作品的。」張怡微老師的解讀,小到起名人物命名,大到作家在愛情故事背後對政治、時代等命題的構思,都是為了引導我們在文本的細節中發現作者隱藏的立場與態度。

研一快結束時,我們被要求學習寫作非虛構故事來為虛構打基礎。在一堂堂寫作課過後,那時我的心態已經跟剛入學時不一樣了。我的想法是,能紮紮實實講一個感動人的故事,那這個作品至少是不錯的。

於是,我在地鐵站蹲了幾天,又老實地搜集各種材料——口述、工作排班表、路線設計圖、地鐵修建背景等等,最後寫了兩個地鐵站務員的故事。

沒想到後來,那篇作品在一場匿名比賽中獲得了第一名。課堂上,老師讓全部同學為我鼓掌,那時我意識到,這回,老師是真正認可我了。

也是從那時開始,我更加確信寫作中「真誠」的意義。

不要放棄寫作

在復旦學創意寫作時,我的同學們都來自不同的專業:生物、建築、哲學、物理、新聞等等。

不同的專業經驗會塑造不同的寫作風格,例如有位建築學專業的同學,便要求「寫作就要像建築一樣精巧」,所以他筆下的人物狀態與關系都顯得十分明確。

而對於他們中的很多人來說,在這裏學習創意寫作並不是想要成為作家,而是為了「體驗一種新的人生」。

一位學生物的同學,憑借寫作開啟了痛感。以前她在解剖課上可以隨便手刃一只老鼠,但寫作讓她對生命有了更為細微和生動的理解。

一位出身大城市、養尊處優的同學,曾經能想象到的最暴力的事情,便是「跟父親吵架」,而在學習寫作的過程中,她意識到,生活的邊界可能不止於此。

或許正是因為我們的出發點和未來的目的地都不相同,所以大家能拋棄世俗的考慮,真誠且大膽地交流作品。

我剛來復旦時送出的那種花裏胡哨的作品,就曾被同學毫不留情地批評:「你這個作品除了告訴我你懂的很多,還能告訴我什麽?」而我寫女性角色,就會被批評「這一看就是男的寫女的」。

有同學寫到了「墮胎」,立馬就有人站起來質疑:「你墮過胎嗎?你寫的就是概念上的墮胎,根本沒有真的在墮胎。」

這樣激烈但自由的討論幾乎貫穿了我整個研究生階段,並時時警醒著我,寫作要走出自己熟悉的「圈子」,不要把自我的經驗等同於他人的共識。

同學之間的討論,有時會持續十個小時之久

而在活躍的交流氛圍之外,各種寫作課程的安排,也確實提供了一種讓我們不得不寫下去的環境。

畢業前,一個學生平均要在三學年內完成5-8篇短篇小說和1-2篇中長篇小說。在小說實踐課上,我們一個學期就要交四篇小說,同時老師還設定了「特殊關卡」——誰願意在日常作業的基礎上送出更充足的作品,我們可以專門為他開一次改稿會。

為了在考核中拿到更好的分數,我們也必須強迫自己不斷地練習。因為盡管大家都能很好地理解課堂內容,但往往要等到動筆後,才能發現並糾正寫作上的問題。

我曾在一次練習中寫了一篇歷史小說,其中的主人公經歷了偽滿洲國、抗戰和解放等各種社會變遷。在作業反饋中,怡微老師寫道:「這篇小說時間演算法上扣得蠻準,但算得太準反而更像一個編好的故事,因為人的體感時間與教科書記錄的時間之間總是有延遲的。小說中的真實感,反而是要寫的模糊一點。」

緊接著,老師又對主人公的教育背景提出了質疑:「在那個年代真的有那麽好的教育環境嗎?到底是誰啟發了他讀書?」

經受過這樣的「挑剔」與「質問」,我也會在日後的寫作中像老師一樣不停反問自己:「他」為什麽要做這件事?「他」行為的動機合理嗎?每這樣問自己一次,寫作時,我眼前的迷霧就會被驅散開些,故事的網就會被織得更牢固些。

張怡微老師總督促我們多寫作、多投稿、多比賽、多發表,以此克服那些「不敢落筆」和「沒有靈感」的時刻,其他老師也經常會把寫作比賽和活動的資訊轉發給我們。

不過老師們最多告訴我們怎麽去投稿,基本不會幫我們推薦稿子。他們最關心的,還是我們寫得好不好。因為在老師們看來,學徒時期,關鍵是要保持寫作的真誠,不斷去寫、去練習。而且,「默默無聞」也是作家的必經之路。

所以,在復旦,想要發表甚至是靠寫作出名,你只能靠自己。

在我看來,復旦的碩士生培養環境更像鍛煉手藝的工作坊

現在,幾乎只有我一個人還在學院裏讀創意寫作,但我們所有人都沒有放棄寫作,其他同學只是去向了更加多元的領域。有的在高中當語文老師,有的在做遊戲策劃,有的在財經媒體當記者。沒有人認為自己的工作與創意寫作是「專業不對口」。

而那些往屆的學長學姐在工作後返校交流,也帶來了更為豐富的「寫作」經驗。例如,曾經有從事遊戲設計的學姐回來給我們開講座,主題是關於3A遊戲當中敘事的運用。那次,甚至連哲學系的老師都來聽課。

可以說,創意寫作專業從來不只培養作家。就像王安憶老師曾說過的那樣:「教寫作其實只是告訴學生對寫作的認識,並敢不負責誕生作家。」

她也反復強調,寫作可以教的部份「是技術性的東西」。

然而「學寫作」對於我們很多人而言,並不僅僅是習得了一項能夠廣泛運用的技藝。

在我們那屆有一個幾乎人人知曉的故事:曾經有一個學姐畢業後音訊全無,後來大家才知道她成了單親媽媽。沒有人知道她的具體經歷,但也可以想見她的辛勞。

王安憶老師輾轉聽說了這件事後,便想辦法讓其他人轉達給她一句話:「不要放棄寫作。」

即便不以文字為業,我們也依然需要寫作。

失敗者的事業

「寫作」誠然美好,但對我們來說,「寫作」要對抗的困難還有很多。

每個復旦創意寫作專業的同學在入學時都會被問到一個問題:「在上海,你生活得下去嗎?」

早在思考是否能靠寫作謀生之前,現實的經濟難題便已經浮現了。

和大多數高校一樣,復旦的創意寫作是專業碩士學位,自2020級起,三年的學費是13.5萬元,並且學校不提供住宿,在寸土寸金的上海,你還需要承擔每個月兩三千左右的房租。

有些學生需要靠省吃儉用和兼職收入才能維持學業,不被勸退。如果沒錢,一切都白搭。

而「寫作」的困難不止於此。

臨近碩士畢業,我想繼續寫小說,讀博成了我的首選。因為學院裏有不受幹擾的環境和各種文學活動,接觸到老師、編輯、大作家的機會也更多,作品更容易被「看見」。

在國內,少有設立創意寫作博士學位的高校,北師大是其中最讓我向往也最讓我膽怯的。在這裏,不僅導師都是莫言、余華、蘇童、西川等名字經常出現在課本上的作家,在往屆錄取名單中,還出現了一位拿過茅盾文學獎的作家的名字。

那時,我心想:「完了,肯定沒機會了。」

三年過去,準備讀博的我幾乎是又回到了準備保研時兩手空空的狀態。

和三年前不同的是,經歷了紮實但沈悶的寫作訓練,我不再做「一夜成名」的作家夢了,反而時常感受到寫作的絕望和永無出頭之日的痛苦。因為沒有發表機會,你寫得再好,也什麽都不是。

猶豫中,我錯過了當年報考的機會。在gap的那一年裏,我唯一知道的是,我不能停止寫作。

這時,七年前聽說的哈爾濱亞麻廠大霹靂事件又在我的腦海中浮現。粉塵爆炸死傷無數,而幸存下來的女工們全身遍布燒傷的疤痕,余生都只能像鬼魅一般躲躲藏藏地活著。

這個事件喚起了我在雜誌社實習的痛苦。那時我總是不得不退掉大量的來稿,同時也不知道自己的小說什麽時候才能不再被退稿。面對那些一直藏在抽屜裏的小說,我甚至會哭泣。

而我的故鄉也在東北,我的祖母就來自哈爾濱。在瀏覽關於事故的資料時,回憶裏童年玩耍的蕭條街道,讓工業帶來的輝煌走向衰敗的幻滅感顯得格外清晰。

在【夜遊神】中,我在描寫場景時參照了我家附近的環境

種種情緒交織下,我有一種不得不寫的沖動,決心以此來寫一篇「不可能被看見」的故事。

當時我在國外做交換生,那裏沒有戴口罩的習慣。但我出門總會戴上口罩,把自己當作一個燒傷的患者,也躲著人走,不敢迎上路人異樣的眼光。

這是我在過去三年的寫作訓練中學會的方法。寫作就是生活,我不是要虛構一個人物,我是要成為這個人。

這篇小說最後命名為【夜遊神】,由一位文學雜誌的編輯寫給一位燒傷女工的退稿信開始,在書信往來間揭開了一段失落的東北記憶。

第二年,我帶上了這篇小說,決定還是試試北師大,也做好了最壞的打算。

在面試當天,我收到了訊息,【夜遊神】拿到了某個青年文學獎的第一名。站在考場上,我興奮地對余華老師說:「老師,這篇小說現在不僅是我的代表作,也是我的獲獎作。」

余華老師笑笑,說:「這也是我想看到的小說。」

我是被補錄為余華老師的學生的,但我並不認為這完全是出於幸運

【夜遊神】獲獎後,【收獲】雜誌的編輯吳越找到我,問是否可以看一下小說。我這才敢小心翼翼地問她:「老師,我能試試投稿嗎?」

【收獲】是全國最為頂尖的文學期刊之一,曾經的我幾乎不敢想象自己能在上面發小說。在【夜遊神】之前,我已經有一年零九個月沒有發表任何作品,我記得十分清楚,因為在只能硬著頭皮寫作而毫無獎勵的日子裏,我幾乎度日如年。

但即使是被余華老師錄取後,那種寫作上的不自信和壓力仍然還困擾著我。

有次,我跟余華老師聊到自己的寫作狀態不穩定,還是要抓緊,努力多寫。余華老師卻安慰我說:「不著急,慢慢來,敘述有時候會給你時機,抓住它。」

一代人有一代的寫作,我們這代寫作者,開始寫作的路徑、面對的困難、處理的問題和情感,都和余華老師那會不太一樣。我覺得很可貴的是,余華老師非常了解年輕作家的狀態。他很關心年輕人的寫作,閱讀了大量90甚至是00後的小說。

還記得剛被錄取時,我把那一篇曾經封藏在抽屜裏的作品發給余華老師看。一段時間的沈默後,余華老師在某天夜裏發來了回復。我這才知道這段時間,他一直輾轉在天南海北的城市間工作,一回來上班就感染了新冠,但還是一口氣讀了我的作品。

這條訊息的最後,他鼓勵我說:「你走在一條正確的路上,繼續走。」

那時,我才長舒一口氣。終於,我可以信任我自己的寫作了。

正因如此,寫作不會停止。

今年跨年時,我看見碩士時的同學發了一條朋友圈:「不要放棄對生活的絕望。」我知道,他還在沒人看見的地方,苦哈哈地寫著不知道什麽時候才能發表的小說。

我默默給他點了個贊,因為我非常能理解他所說的這種絕望。

對我們來說,這種絕望是必要的。它給予我們沈下心理解生活的機會,並將我們逼迫到寫作的絕境,以此讓我們擺脫庸俗、懶惰與浮躁,激發真正的寫作之欲。

的確,文學註定是失敗者的事業。

新的一年,我從上海來到了北京,在身處遠郊的校區中,重新面對獨自寫作的生活,做一個絕望卻有決心的人。

作者 | 馬欣雨

內容編輯 | 苦艾桃枝

網易文創浪潮工作室招聘

浪潮內容編輯(外包)

多崗位實習生及線上作者

點選下方連結,投遞你感興趣的崗位

推薦閱讀

網易文創浪潮工作室出品 未經授權禁止轉載

微信編輯 | 劉笑彤

❖ 歡 迎 分 享 到 朋 友 圈 哦 ❖

浪潮工作室長期招聘作者,稿費千字300到800

公眾號後台回復「招聘」即可檢視。