*本文為「三聯生活周刊」原創內容

在中國四大石窟裏,麥積山也許是名氣最小的那個。和聲名不相符的是它的價值——在極少人為擾動的狀況下,這裏保存有綿延11個朝代、持續1600多年都不間斷的雕塑作品。它堪稱是建立雕塑通識的「東方雕塑博物館」。2017年,麥積山石窟正式劃入敦煌研究院,也就開啟了石窟保護研究和管理利用的新篇章。

主筆|丘濂

攝影|蔡小川

特殊的麥積山

今天從甘肅天水市前往麥積山石窟,需要一個小時左右的車程。這一路的時間,正好可以遙想先人到達這裏的艱難。

麥積山的中七佛閣

1941年,本地學者馮國瑞帶著幾位親友同僚正式考察麥積山。他們特地選在農歷四月初八浴佛節前出發,只有這時香客絡繹不絕,可避開盜賊侵擾。他們第一天先是在離城60裏的甘泉寺住下,第二天再步行至20裏外的麥積山。按照提前確定的分工,幾人有的為洞窟編號,有的抄錄碑文,有的勘察環境。馮國瑞的侄子馮晨那年9歲。如今諸多細節都已經淡忘,他卻還記得家中大人們從麥積山歸來時的激動,「手舞足蹈,說個不停」。正是那次考察,將寂寥已久的麥積山石窟重新引入國人的視野。

矗立眼前的麥積山在周遭一片青翠山林中顯得格外突出。 「麥積」得名於它酷似麥垛的山形。 它的北面和起伏的秦嶺相連,南面則是沒有植被覆蓋的陡峭山崖。上世紀80年代的「噴錨加固」工程結束後,裸露的山崖表面被覆蓋上了一層10厘米厚的水泥,但依然仿照原來紅色沙礫巖的外觀。142公尺高的山崖之上,是密如蜂房的石窟,多集中在20公尺到70公尺的高度之間,需要透過淩空棧道才可以到達。早期開鑿的石窟位於南壁西側,後期則在東側,中部山崖上的石窟則基本毀於隋代和唐代的兩次地震。東西崖壁上,還各有一組體量巨大的佛像。

麥積山133洞窟,舊稱「萬菩薩堂」,入口處是宋代「釋迦會子」的雕塑

正是麥積山石窟的完整和豐富,讓馮國瑞等人的興奮不已。從麥積山的遺存中,最早能看到北魏時代的作品,但從相關文獻推測,麥積山的石窟營建應該始於十六國後秦,當時的君主姚興便是虔誠的佛教徒。北朝時期,從北魏、經西魏再到北周,是屬於麥積山石窟開鑿的黃金時代。北魏先後定都於平城(今山西大同)和洛陽。君王極度崇拜佛教,大同的雲岡石窟和洛陽龍門石窟都是皇家倡導開鑿的。中間經過太武帝短暫滅佛,反而激發了人們山崖開窟以保存佛像的熱情,北魏的麥積山洞窟近於總數的一半。

西魏的都城就在離麥積山不遠的長安。魏文帝的皇後乙弗氏自盡在麥積山寺,之後根據史料記載,不僅在麥積山石窟「鑿龕而葬」,她的兒子還在麥積山營建其他窟龕以作紀念。這又將麥積山的營建推上了一個發展高潮。北周時期則誕生有麥積山最宏偉壯觀的洞窟——位於幾乎最高點的「散花樓」。這是一個七間八柱式的大型宮殿式式洞窟,是北周時秦州大都督李允信為祖父祈福所建。

第一次考察,馮國瑞從東側的棧道一直到了散花樓,接著又經過旁側鑿山而過的通道,到達差不多同等高度的隋代洞窟「牛兒堂」,再想往西走就無棧道可以通行了。 「牛兒堂」的叫法源自這個洞窟口站立的天王鳩摩首羅天,他腳下踏一神牛,也就有了踏牛天王的稱號。 這間洞窟暗示了麥積山在洞窟開鑿史上最後的輝煌。隋唐時代本是中國佛教藝術最為成熟的年代,但麥積山存留下的洞窟卻異常少。這一是和頻發的地震有關,二來可能唐代由長安通往西域的路線向北移動了一些,因此靠北的原州(今寧夏固原周邊)一帶出現了許多唐窟。

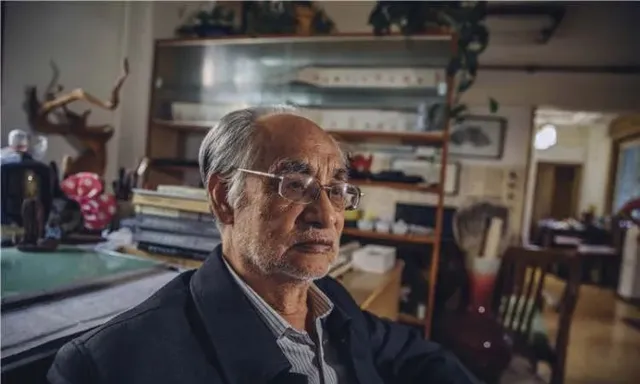

馮國瑞的侄子馮晨

宋代和明清,人們主要在前朝洞窟的基礎上進行了重修和重繪。由於麥積山崖體上洞窟已滿,新窟開鑿轉到了附近的仙人崖。整體說來,明清的佛教活動和現實利益結合得更加緊密,遠離城鎮的石窟就變得邊緣化,被城鎮中的寺院所代替。1939年,當馮國瑞開始為編纂【天水縣誌】而關註到麥積山時,那裏除了本地樂於訪古問幽的文人和附近有忠實信仰的鄉民,已經鮮有人到達。

殘破的棧道和險要的絕壁成為保護石窟的屏障。麥積山位於入蜀的通道上。秦人從這裏向西南開疆拓土,當地也就保存有修建棧道的先進技術。四大石窟中,無論敦煌、雲岡還是龍門,都存在人為破壞和掠奪。而在麥積山,除了個別洞窟有人類避難生活的痕跡,絕大部份只是受到自然環境和生物活動的影響。木質棧道在隋唐時被地震破壞,在明清時遭到野火所燒,都有不同程度的損壞,因此有許多洞窟都不能進入。馮國瑞當時靠肉眼遠望到的洞窟,後來證實有的只是木棧道朽壞後留下的樁孔。

1946年,馮國瑞再次來到麥積山考察時特地請了一位名叫文得權的木匠。他「倩挾長板,架敗棧間,遞接而進,至窮處,引索攀援」,進入到了西面崖壁上一個沒有棧道的大窟。文得權還和馮晨回憶過當時進洞時的驚險:一股狂飆的氣浪沖出來,原來是一群鋪天蓋地的鴿子飛出來。他忘記帶手電筒,繼而借著洞口的光亮,往裏摸了摸,發現四壁全是佛。這個洞窟被證明就是宋人【玉堂閑話】中所說的「萬菩薩堂」。 它的編號為133,共有24尊佛像,28塊佛像造像碑,墻壁上則全部貼滿每個十余厘米高的影塑千佛。

擾動較少是麥積山石窟的幸運。尤其對於雕塑藝術而言,這裏有綿延11個朝代、持續1600多年都不間斷的雕塑作品。麥積山石窟因此有了「東方雕塑博物館」之稱。相比雕塑,麥積山的壁畫則受損嚴重。這主要是由於它位於秦嶺山區,常年濕度較大,壁畫紛紛剝落。敦煌在幹燥環境下留存有4.5萬平方米壁畫,麥積山只保存有1000多平方米;麥積山的泥塑、石胎泥塑和石雕造像有7800余件,大大多於敦煌2400多身彩塑的數量。

這種雕塑和壁畫的數量差異也是由於洞窟形制造成的。麥積山石窟藝術研究所副研究員董廣強向我解釋,中國古代建築有兩種審美取向。一種是「大壯」,就是要修得雄偉壯麗;另一種則是「適形」,也就是符合人居的尺度,以實用為目的就可以了。在麥積山,除了個別石窟外,大多數石窟的供養人都是小家小戶,洞窟也就小,「適形」則可。它會以塑像為主體,再畫壁畫以裝飾;而在敦煌,供養人則多為世家大族,洞窟修得就大。在大型洞窟裏,需要填滿洞窟空間,壁畫面積就相對要多。所以去敦煌旅行,觀看重點在於壁畫;來到麥積山,雕塑就成為主要欣賞物件。

梁思成曾經在【中國雕塑史】中感慨過雕塑在古代藝術門類中不受重視的局面,比如判斷青銅器的價值,在於上面有無文字以及文字的多寡;碑板收藏極博之人,也很少能註意到碑上字跡之外的部份。麥積山石窟藝術研究所所長李天銘告訴我,由於「文人畫」的出現,從魏晉南北朝開始,雕塑和繪畫就走向了不同的發展道路。繪畫成為可登大雅之堂的藝術,雕塑卻一直被認為是匠人之作。伴隨而來的深遠影響是,今天繪畫藝術早已走入尋常百姓家,而雕塑作品遠沒有達到繪畫那樣的繁榮。 中國人對平面的東西,對線條、色彩更有審美能力,對雕塑則見得要少,缺乏鑒賞的本領。那麽在麥積山,就剛好補上這樣一課。

麥積山石窟舊影:麥積山得名於遠看像麥垛的山形(麥積山石窟藝術研究所供圖)

歷史長河中的雕塑之美

中央美術學院雕塑系第六工作室的主任張偉已經記不清自己是第幾次帶學生前往麥積山了。在這個專攻傳統雕塑的專業裏,【中國傳統雕塑考察】是最重要的一門基礎課程,學生要在三年裏走完全國的六條路線。 「對於普通人來講,如果願花一年時間去了解中國傳統雕塑,我推薦你參考這六條路線;如果你有一個月時間,那不妨去走覆蓋‘絲綢之路’的西北線;如果只有一周,那麽就來麥積山吧,這是個獲得通識教育的地方。」

「通識」的首先獲得在於感受佛教造像風格在不同時期的演變。北朝時期,麥積山造窟活動最為集中,每個階段佛的形象都會發生微妙的變化。北魏早期洞窟以78窟保存最為完好。裏面的主佛釋迦牟尼身軀高大偉岸,肩寬背直,身披右袒式袈裟,端坐於佛座之上。佛陀健壯的形體和莊嚴的表情都與中亞犍陀羅地區的造像一脈相承。要知道佛教誕生之初,佛陀並沒有形象。隨著亞歷山大東征,古希臘羅馬的造像技術到達了當時歸屬印度的犍陀羅,佛陀才有了具體的面貌。這尊釋迦牟尼身上袈裟的衣紋是陰刻的線條,如瀑布般傾瀉下來。和早期面容的異域風情相似,這種質地輕薄貼身的感覺也有印度秣菟羅地區造像的特點。

麥積山石窟藝術研究所長期進行雕塑臨摹的研究員段一鳴告訴我,早期麥積山的佛像神性多而人性少,信徒進入洞窟需要仰視才能見到佛的全貌,會不自覺心生敬畏之感。佛教造像有一定的程式,好比要突出佛的「三十二相」和「八十種好」,佛要具有常人沒有的相貌體態。但即使在早期造像中,也可以看出來工匠並未局限於造像程式的創造。段一鳴提醒我註意佛陀盤膝而坐的右腳,工匠將它用了淺浮雕的處理方法壓縮成一個很薄的平面。「這樣膜拜的信徒在擡起頭的時候就不至於被巨大的腳掌吸引目光,而依然能註意到佛陀肅穆的面龐。」

隨著時間推移,塑像的面相更趨於民族化,表情也變得親近溫和起來。洞窟則逐漸以小型為主,佛像和人的比例愈發和諧,讓信徒不會有卑微之感。北魏中晚期,佛像最主要的形態特征是「秀骨清像」。塑像面部逐漸清瘦,削肩長頸,身體單薄。「秀骨清象」的形容最早見於唐代張彥在【歷代名畫記】中評價南朝畫家陸探微的畫風。 導致這一審美取向的原因是玄學的流行——士族文人退隱山林,崇尚清談,清秀俊美與超凡脫俗的風度便成為一種美的追求。

麥積山石窟舊影: 工作人員正在為雕塑記錄資訊(麥積山石窟藝術研究所供圖)

與「瘦骨清相」相伴而來的服飾特征是「褒衣博帶」。 「褒衣博帶」本來就是儒生的裝束。鮮卑族出身的北魏政權,在孝文帝時期進行中文化改革,便逐步吸收了這些元素。這種裝束得到推廣,也是因為它符合魏晉名士所追求的瀟灑飄逸的美學效果。「褒衣博帶」式樣的佛衣,雖然在衣著形制與穿著的方式上與世俗儒生穿的截然不同,但仍采用它長襟大袖、繁復層疊之形。因此北魏中晚期佛像袈裟裙擺的下擺處,就需要工匠進行裝飾性的處理,透過線條的疏密、方向、長短和粗細來形成一種節奏和韻律。

段一鳴曾經親自買來佛衣試穿,想要琢磨當時的工匠是如何將現實的衣衫轉化成工藝美術的效果。「你是無法直接穿出那個樣子的,每尊雕塑都做了創造性的轉換,每尊雕塑的結果也都不盡相同。」在他特別喜歡的北魏晚期147窟裏,佛陀的袈裟在台座上分為兩邊自然展開,右腿部份的袈裟衣褶便順勢做成蓮花花瓣的形狀,很是新穎別致。這正好和洞窟邊緣兩個花瓣形的裝飾相互呼應。

不少研究者都註意到了北魏中晚期開始,佛陀臉上開始綻放出來的微笑。李澤厚在【美的歷程】裏寫這個時期的石窟藝術,佛傳、佛本生故事充滿壁畫的洞窟,以割肉貿鴿、舍身飼虎、須達拏樂善好施和五百強盜剜目故事最為普遍。在一片陰冷、驚恐、血肉淋漓的壁畫世界裏,中間的佛像則是寧靜超然。「以洞察一切的睿智笑容為特征。」「似乎肉體愈摧殘,心靈愈豐滿;身體愈瘦削,精神愈高妙;現實愈悲慘,神像愈美麗。」那些以自我犧牲為主題的壁畫就好像悲慘的社會圖景——魏晉南北朝期間,盡管有短暫的和平胡局部的安定,無休止的戰禍、饑荒、疾疫和動亂才是主流。而在有著如此面容的佛陀面前,人們則可以把美好的願望寄托。

麥積山「寂陵」43窟裏 宋代後放入的雕像

當隋唐時期久違的統一和安定重新降臨時,佛陀的面容就又出現了變化:隋塑的方面大耳、短頸粗體、樸達拙重是過渡特征,到唐代,健康豐滿的佛像形態便出現了。學者王梅格分析道,唐代因為要突出豐圓的體積感,就會對造像的微笑以限制,微笑振幅減少,變得微妙和含蓄了。

同樣是表現微笑,麥積山的北朝雕塑有著千姿百態的描摹手段。如果將北朝不同時期的造像面容做以拆解和對比,就能發現眼睛的位置、上下眼線的弧度、嘴角上翹的程度都會讓笑容有不同的意味:北魏晚期的133窟裏,一尊不到1公尺高的小沙彌正在聆聽佛陀講述。仿佛是掩飾不住內心喜悅,又擔心自己失態,他把頭稍向外偏,嘴角露出的笑容甜蜜又矜持;在另一間北魏晚期的121窟裏,菩薩好像正在把心中美妙感受「竊竊私語」給弟子,兩位都在會心地頷首微笑,那是只屬於他們的心得體會;在西魏123窟裏,居士維摩詰的童男童女兩位侍者,笑容純凈而虔誠;在西魏44窟裏,佛像眉目細長,嘴角內含,又有著一種母親般的慈祥和愛憐。清華大學美術學院雕塑系主任董書兵說,這些雕塑會讓你聯想起現實生活中的某個場景和形象,但這不是對現實的復制,依然是工匠個人對神性理解的投射,是完全主觀的。

麥積山北周時期修建的「散花樓 」

北朝時期是麥積山雕塑的華彩篇章,後續朝代裏的雕塑也可圈可點。適宜「通識」教育的另一重原因在於,麥積山雕塑歷朝歷代的水準普遍很高。張偉分析其中的原因:麥積山石窟的體量小,不像是雲岡或是龍門那樣的皇家大窟,動輒就成千上萬人參與。因此來麥積山塑像,只是師徒兩三個人,水平也就好控制;另外,麥積山前朝的雕塑水準高,之後的工匠就會有隔代的認同感和一種相互比試的心理,自己施展的本領也不能夠差。

張偉個人更偏愛麥積山宋代的造像。 「在表現佛陀的微笑上,麥積山做到了很高級的程度。但不可否認的是,微笑只是佛陀的一面,雕塑其實能夠有更豐富的語言。」 在張偉看來,今天的人們更容易欣賞瘦削而含笑著的北朝造像,那是因為它更加符合今天的審美,並且對於仿造來講,那樣明確的神情也易於模仿。

張偉很推崇133窟中的「釋迦會子」這組宋代雕像。133窟就是當年木匠文得權冒險進入的「萬菩薩堂」,它是麥積山石窟內部空間最大、內容最豐富的一個洞窟。由於洞窟形制極像墓室結構,又集中了不同年代的佛像、造像碑,它的建造初衷就有很多猜想。「釋迦會子」根據風格來看,是宋代放進去的無疑。這組雕像講的是釋迦牟尼修行成佛後,回家與兒子羅喉羅相見的情景。兒子出生沒多久,釋迦牟尼就出家修行了,直到六年之後歸家。

張偉告訴我,同時期同樣題材的雕像,佛陀和羅喉羅有著相對固定的擺放規則,或坐或立,比例一致。但在這組雕像裏,釋迦牟尼是身材高大的聖人形象,同時雙眼裏有飽含慈父的關愛和歉意,似乎眼睛裏有淚水;兒子如同弟子一樣,渺小地站立佛陀腳邊。他從未見過父親,心中充滿委屈,同時須得保持對萬眾景仰的聖人的恭敬。雕塑最為傳神的是佛陀想要向下觸摸的右手。「世俗情感和宗教精神全靠它來表達。想撫摸兒子,又要有點距離。指尖仿佛有著微小的顫動。」張偉說,這種復雜又細膩的情感表達,佛陀難以形容的表情,讓它達到了前代雕塑所沒有的高度。

段一鳴和他臨摹的雕塑

雕塑技法的展示長廊

如果不是洞窟太小不能容身,段一鳴仍然堅持在裏面來做雕塑臨摹。局促的空間與陰濕的環境並不好受,但他認為只有在現場用心觀看才能把握最準確的資訊。就像123洞窟的童男童女雕塑,最早來考察的專家認為他們佩戴有項圈。段一鳴在那個洞裏待了快一年的時間搞臨摹。他認真辨認後,發現那其實是胡服長袍上面的毛領,還有相互搭扣的痕跡。

此時此刻,段一鳴正在臨摹127洞窟裏東側佛龕中的一尊供養菩薩。他對這尊有著婀娜曲線的菩薩贊嘆有加:泥塑上那種捏塑和刻畫衣紋時果斷的刀法仍然可以辨認,很少有反復的刀鑿痕跡。每一個裝飾細節都不含糊,仿佛柔軟而靈動的手指就在眼前。西側佛龕中同樣有一佛二菩薩的塑像。他推測那是徒弟所作,所以技法略微遜色於師傅。「表情、服飾都學得惟妙惟肖,唯有身形顯得僵直,沒有得到師傅的精髓。」

這尊菩薩是件木骨架的泥塑作品,它也是麥積山圓雕(從不同角度欣賞的三維立體雕塑)造像中一種主要的塑像形式。匠人先用松木、漆樹這樣附近森林取材的樹木搭成身體的骨架,再用葦草或者麥稈纏繞,這稱為草胎。接著抹上麥草和成的粗泥,待到水分蒸發得差不多,再上一層麻或棉調變而成的細泥塑出具體的形象,最後進行彩繪。段一鳴一度很困惑為什麽許多一米左右高的泥塑都是脖子部位有條裂縫,後來琢磨出來那是因為頭部是最後安上去。這樣做是為了不影響墻壁後面背光的繪制。只有同為雕塑師才能理解其中顯出的高超技藝:「單獨做頭不能從三維空間裏進行整體觀察,全靠經驗保持形體比例。」

另外一類浮雕作品用的是石胎泥塑的技法。麥積山粗糙的沙礫巖質地不適合用工具直接雕琢,所以會先在上面雕出大概的外形,分別來上粗泥和細泥後,再做精細刻畫。和敦煌泥塑相比,麥積山雕塑的原料泥裏,細沙的成分要少,為的是增添硬度的同時不至於受潮之後散掉。有的還要混入一種名叫料漿石的河床中尚未成型的軟石料,來增加黏度。古代工匠很有預見性。如此增加了不同成分的料泥造就了堅硬如石般的泥塑,便可以在潮濕的氣候下存留千年。

麥積山東側大佛

麥積山堪稱是雕塑技法的展示長廊。 對雕塑的細致觀察,讓段一鳴看到了古代匠人的創造之處: 手指、花飾和飄帶等比較纖細脆弱的地方,都會加入鐵條,保持堅固的同時也能兼顧形體柔美的線條; 在處理比較寬大的衣褶邊緣和表現衣袖那樣質薄而懸空的部位時,工匠會搭上麻布片,再來抹泥。 這樣就呈現出衣服的質感; 為了使佛陀有生動的效果,工匠還把竹片削薄做成指甲來嵌進手指頂端; 有些佛、菩薩和麗仕的眼珠采用了琉璃片來鑲嵌,看上去更加炯炯有神。

還有 一 種「薄肉塑」為麥積山所獨有。 在4號北周「散花樓」的一組7個洞窟之上,每個都有一幅飛天畫。 每幅畫中的飛天有四個,兩兩對飛,手中或演奏樂器,如阮、笛、拍鼓、鈸,或手捧供物,如香薰和鮮果。 這些都不稀奇。 尤為特別的是,其中五幅畫中,飛天的臉部、胳膊、手、腳等裸露出來的部位都用泥層做出浮雕的形式,其他像是身體、衣裙和飄帶則依然按照壁畫手法描繪。 這個不到5公釐厚的泥層處理得也非常用心。 仔細來看,額頭以上的部份是逐漸走薄,直到發髻。 這樣浮雕就慢慢與墻壁過渡為一體,少了直接平面凸起的呆板。 整體看上去,這樣平面與立體結合起來,便給人滿壁生風的感覺,仿佛飛天要從墻面破壁而出了。

麥積山石窟全靠棧道相連

無論是美學風格還是技法,麥積山的雕塑對中國美術史都有著獨特的貢獻。 麥積山石窟藝術研究所研究員孫曉峰告訴我,這種能夠脫離程式的發揮,也是和麥積山這邊所形成的自由的氣氛有關系。「敦煌那裏適合發展綠洲農業。北朝戰亂發生時,中原大族的移民方向一個是過長江,往南方;另一個就是走西北,過河西走廊,去敦煌。敦煌那裏形成了穩定的世家大族的勢力,這對文化的發展就會有約束。而相反,麥積山所處的秦州地區歷史上並不算是漢文化的統治區,它是一種氐羌和漢民族融合的地帶,文化具有一定的開放包容性,北朝期間也處於動蕩狀態。這反而可以激發藝術的創造力。」

中七佛閣裏的佛像大部份宋代重新塑過

敦煌文獻裏遺留有不少關於古代工匠工作和生活狀況的記錄。在麥積山,由於文字匱乏,工匠幾乎沒有留下姓名,對當時他們的創作狀態只能推測。一個例外是一件藏於東崖大佛頭部的定窯瓷碗。工匠將碗面朝外嵌入,充當佛額頭的白毫。上世紀80年代維修時,工人才發現碗的背面留有墨書文字,表明那是附近甘谷縣名叫高振同的匠人所為,在宋代重修時放入。他也成為在麥積山洞窟營造歷史上,唯一留下姓名的匠人。

段一鳴說,工匠的薪資很是微薄。敦煌文書裏有一件著名的【塑匠都料趙僧子典兒契】,講的就是已經是高級匠師的趙僧子仍然一貧如洗,要將兒子典與他人。「匠人既是佛像的塑造者,又是信仰與崇拜者。在這樣的條件下,他們的心境依然是平胡的,這就反映到了作品之上。」傳統彩塑,有著「三分塑,七分繪」的說法,用來說明塑造不能表現的地方,還可以用彩繪彌補。 在彩繪大部份剝落之後,麥積山的雕塑反而讓人感受到了僅僅雕塑語言的純粹和動人。

(本文選自【三聯生活周刊】2019年第38期,實習記者王一峰對本文亦有貢獻)

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到

排版:樹樹 / 稽核:楊逸

招聘|實習生、撰稿人

詳細崗位要求點選跳轉:

本文為原創內容,版權歸「三聯生活周刊」所有。 歡迎文末分享、點贊、在看三連! 未經授權,嚴禁復制、轉載、篡改或再釋出。

大家都在看

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到