策劃、撰文 / 齊德龍

編輯 / KY主創們

這些場景,你是不是很熟悉?

堅持吃了很久的健康餐,某天卻終於繃不住了,把家裏的泡面吃幹抹凈。

計劃好了晚上少吃點,結果因為要加班,破罐破摔怒點了炸雞啤酒小燒烤。

高熱量的食物填補了決堤的食欲,可快樂卻轉瞬即逝。很快,負罪感像雞皮疙瘩一樣裹滿全身,以至於在之後的幾天裏,你都深陷自責和悔恨——

「我就不該吃那塊蛋糕,意誌力怎麽那麽差!」

「連自己的身材都控制不了,我太沒用了!」

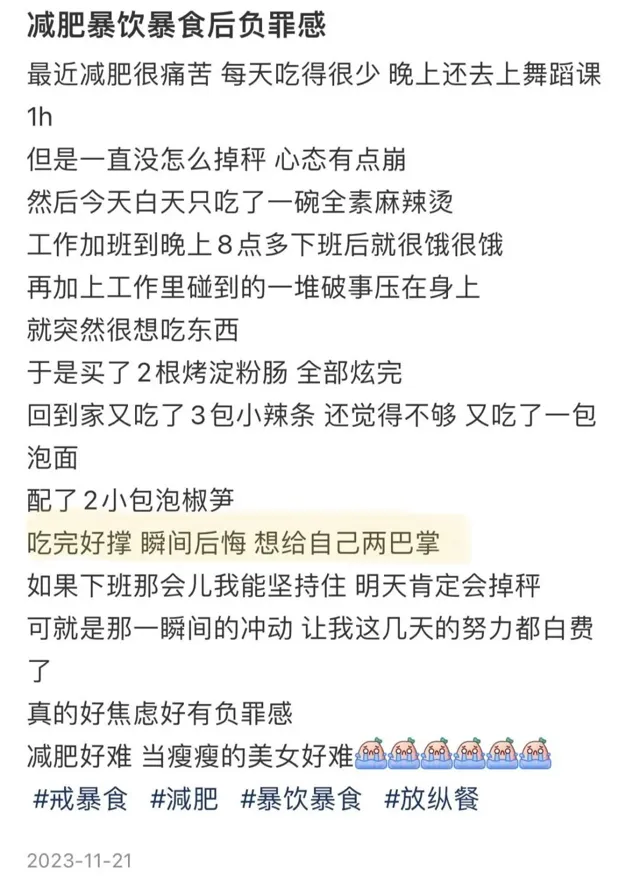

一邊放縱一邊埋怨自己,每個與減肥纏結的人都有過這樣的內心撕扯。在社交平台上,一些網友甚至會開貼求罵,試圖透過惡毒的指責給自己施壓。

圖片來源:小紅書

你或許不覺得這有什麽問題,因為短期內負罪感似乎很有效。在它的驅使下,你少吃、斷食、瘋狂帕梅拉,搶救了體重秤上的數位。

但把時間尺度拉長來看,很多人在短暫的自律後,又會再次陷入放縱和失控,拼了半條命瘦下來,最後卻總是反彈復胖。

是負罪感還不夠強?對自己還不夠狠?

事實上,你可能從沒有意識到:

負罪感並不是什麽改變的動力,相反,它更容易成為放縱的誘因

。

那些最擅長自我批評,認為多吃就是犯罪的人,食欲失控和減肥失敗的機率反而很高。

過度的負罪感

更容易讓你減肥失敗

還會摧毀身心健康

在心理學中,負罪感是 未能達到特定標準 而讓自己或他人失望時,產生的一種充滿自我責怪的負面情緒。極簡理解,就是 覺得「我有錯」 。

受社會文化影響,我們習慣於把食物和身材體重、健康理念掛鉤,自然很容易因為吃多了、吃了某些食物而抱有負罪感,這很正常。

但過度的負罪感並不健康。當它發展成 「自我批評」「自我攻擊」 ,甚至是 「自我厭惡」 的時候,就不再能驅使我們回到正軌。

【英國臨床心理學雜誌】的一項研究發現, 那些具有較高水平自我批評的患者,會表現出更嚴重的飲食失調 [1] 。

2017 年紐西蘭的一項實驗,更加直觀地呈現了飲食失調與負罪感之間的隱秘關聯。

實驗召集了 300 多名減肥者,測試結果顯示: 將吃巧克力蛋糕與「內疚、負罪感」聯系在一起的人 , 在健康飲食上並沒有表現出更積極的意圖,反而 對飲食行為的控制能力較低 。

跟那些將巧克力蛋糕與「慶祝」聯系起來的參與者相比,他們在未來 3 個月內的減肥成功率也更低。18 個月後再觀察,充滿負罪感的人體重明顯增加 [2] 。

研究人員解釋,強烈的負罪感並不會成為動力,懂得享受食物的人在體重管理方面會做得更好。

為什麽看似是自律的負罪感,最終卻滑向了放縱和失敗?

| 壓力激素讓你更加偏愛有罪惡感的食物

回想一下,當你因為管不住嘴而感到自責時,會有什麽反應?沮喪、焦慮,甚至恐懼……

在負面情緒的刺激下你開始釋放壓力激素,對,又是熟悉的皮質醇。它會提高血糖水平,幫你在面臨應激情況時,做好戰或逃的能量準備。

而 過高的血糖,就是脂肪的催化劑 。身體啟動降糖機制,其中一條渠道就是轉化成脂肪堆積起來。以及 在皮質醇的作用下,你也會更加渴望高脂肪、高糖分的食物 。

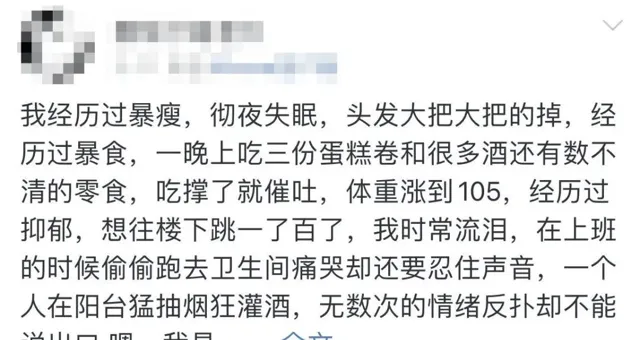

圖片來源:小紅書

| 越禁忌越渴望

即便僥幸逃過激素的支配,我們也很難對抗大腦的本能選擇。

人性向來如此:被禁止的、罪惡的快樂,往往擁有更大的吸重力。

大腦對限制的反應非常強烈, 你對某種食物越抱有負罪感,說「不好、垃圾」的次數越多,就越會投射過多的關註,越無法停止思考它 。

許多關於食欲的研究表明 ,認知上的限制,比如吃禁忌食物或被告知某些食物是不允許的,反而會激發食欲,導致暴飲暴食。

想想自己之前都經歷了什麽:

為了減肥,油炸食品、零食甜品一切高熱量食物打死不碰,每頓飯嚴格計算卡路裏……

一段時間內,這種限制讓你感到有掌控感。但 過度的嚴格, 只會讓自己陷入一種被剝奪的心態 ,直到有一天不可避免地,一股強烈的渴望襲來。

那些「禁忌」食物變得無比誘人,甚至於 你可能對任何食物都感到饑餓 ,哪怕剛剛吃過飯。

你再也控制不住了,直到把胃撐得滿滿當當,負罪感又一次卷土重來……你繼續痛恨自己,繼續

陷入「限制⇋放縱」的惡性迴圈

。

與無節制飲食者相比,節制飲食者會表現出更強的隱性偏好,不僅是渴望高熱量的食物,一般可口的食物也不會放過 [3] 。

臨床心理學家 Paul Gilbert 還指出,高度自我批評的飲食失調患者, 更有可能采取自我淪陷行為,比如催吐、自殘 [4] ,這種傷害早已超過了暴飲暴食的行為本身。

圖片來源:微博

| 自我控制資源耗竭

隨著時間的推移,反復的失敗還會讓人產生深深的不足感,降低對成功的期望同時威脅自尊。

這些反應往往會引發 回避型應對 (avoidant coping):處理不了的人和事,徹底躲開就好了。這通常會 導致目標追求不那麽努力,甚至完全放棄目標 。

你覺得自己不值得繼續前進了,索性破罐子破摔開始報復,把之前因為負罪感而虧欠的食物一並補回來。

越壓制,越自責,越放縱。

心智資源在這種自我撕扯和對抗中消耗殆盡,哪還有勇氣和力量去實作改變呢?

即便拋開危害不談

你真的需要為自己的食欲

感到內疚、自責嗎?

我知道,在吃撐了、吃了高熱量的食物後批評自己,或者采取彌補行為來減少負罪感,這看起來似乎很符合常理。

但

你有沒有認真思考過:

動輒把管不住嘴、減肥失敗上升到意誌力差的層面,這種心態真的正常嗎? 你有足夠的理由為自己的食欲感到自責、內疚、悔恨嗎?

事實上, 很多時候管不住嘴、減肥失敗,根本不是簡單的嘴饞、沒毅力 。

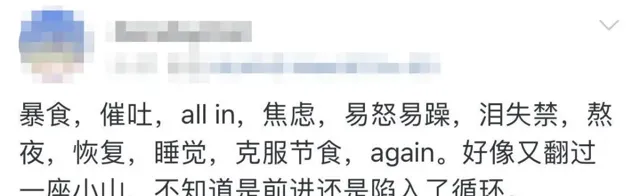

以飲食失調中最普遍的暴飲暴食來說,形成原因非常復雜。 精神壓力、過度節食、身材羞恥、空虛無聊都可能引發暴飲暴食 ,而純粹的貪嘴只占其中很小的一部份 [5] 。

圖片來源:小紅書

面對悲傷和痛苦,情緒調節困難的人很容易把食物當做解藥,只有把胃填滿才能得到一絲安慰。

對自己的身材不滿,童年時因體重而遭受欺淩,食物也往往會充當緩解焦慮、治愈不幸的避難所。

換句話說,生活中有太多事會激發大腦吃的本能,某種程度上 這是大腦的自救行為,你的放縱和失控都是無意識的 。

至於給食物貼上「好」或「壞」的標簽,每一口都與熱量賽跑,每一秒都在量化卡路裏,讓享受美食變成一場審判……本身就不是什麽正確的事。

你不需要把一個錯誤的標準當做自己的行為準則 ,更何況,過度的負罪感還會把你拉進深淵。

可我還是容易有負罪感

該怎麽辦?

擺脫負罪感,本質上是兩個我從對抗走向和解。

這個過程並不容易,想實作緊密合作的「我-我」關系,需要一些真正有效的策略。

| 自我同情(self-compassion)像對待朋友一樣對待自己

真的,自我同情是負罪感最對癥解藥。

很多研究表明,自我同情是一種強大的內部資源,當參與者 經歷飲食失誤時,那些具有較高自我同情的人會表現出更高的自我效能感和 繼續減肥的意願 [6] 。

想要真正做到自我同情,有時需要我們切換一下視角。

想想看 ,你會因為自己的朋友或家人吃了兩碗米飯而否定他們,認為他們一文不值嗎?

如果你不會苛責自己愛的人,那為什麽不能體諒和擁抱自己?

當負罪感襲來時,不妨想象一下,此刻你希望朋友能提供怎樣的愛和支持,然後將它延伸到自己身上 。

❌「你意誌力太差了」

✅「你已經很厲害了,偶爾的失敗不會抵消之前的努力」

❌「你真的要吃這塊蛋糕嗎」

✅「你覺得快樂和滿足就好,大不了明天少吃點肉多吃點菜唄」

❌「又暴飲暴食了,你真是沒救了」

✅「壓抑久了誰能不瘋,這不代表你有缺陷」

| 減少關註社交媒體上可能引發負罪感的內容

研究表明,年輕女性花在社交媒體上的時間越多,對自己身體的滿意度就越低。

在無意識地滑動中,你會不斷地接觸到那些低卡低脂低糖的「絕對正確食物」,五花八門的減肥訣竅,以及不切實際的完美身體影像。

正是這些資訊在一步步激發並鞏固你的食物負罪感。

「為什麽我不能像博主一樣自律,為什麽我身材這麽差還要吃」。

當你感受到了這些紛雜資訊帶來的自我批評、自我厭惡,不用猶豫,取消關註。

咨詢營養師,去醫院的營養科,或者翻翻【中國居民膳食指南】,都能獲得更有效的健康飲食方案。

| 與其懲罰,不如獎勵

因為負罪感而懲罰自己,只會帶來更強的剝奪感和更頻繁的失控。

沒管住嘴的時候,振作起來重新堅持原有的飲食計劃,才是最重要的事 。

為了盡快回到正軌,不妨試試給自己一些小獎勵,比如:

今天沒控制住吃了太多零食,明天如果能好好吃飯不吃零食,就獎勵自己周末做個 SPA,或者只是誇自己一句也好。

換個思路,就可以把補償行為變成更積極的體驗。

| 不要給食物打上「好」或「壞」標簽

營養學上有一句話: 沒有垃圾食品,只有垃圾吃法 。

很多食物總歸是有一定營養價值的,哪怕是薯條、甜甜圈,在我們饑腸轆轆時也是快速獲取熱量的救星。被噴慘了的碳水化合物,也是維持情緒穩定的重要元素。

即便是營養師,即便是實作了徹底蛻變的人,也會允許自己有放縱時刻,因為適度和平衡才是成功的關鍵。

減肥,從來不是什麽短期的數位變化,它更依賴一種系統化的身心狀態的躍遷。 是你細水長流地經營後,在放縱擺爛和極端克制之間找到適合自己的彈性區間 。

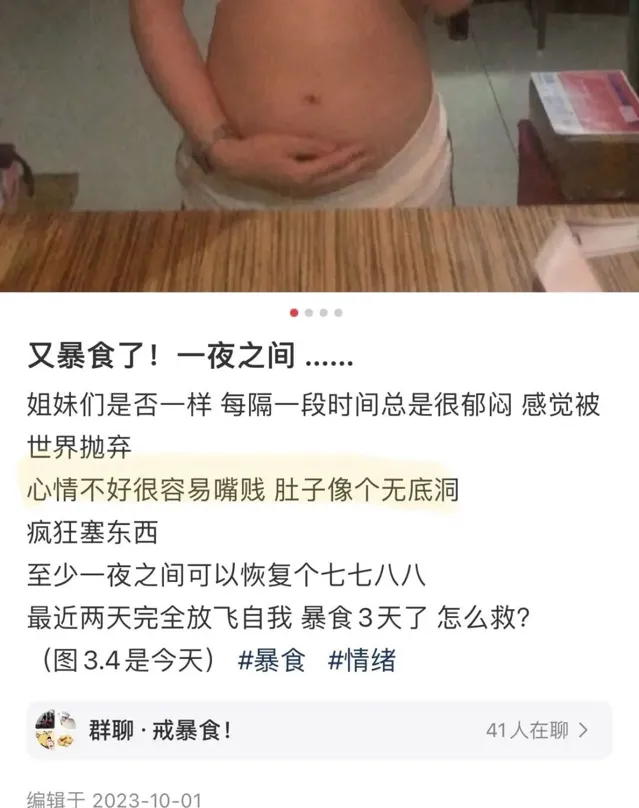

賈玲在訪談中提及自己在減肥中的崩潰時刻。

圖片來源:【陳魯豫的電影沙發】

在聚會上多吃了幾口紅燒肉,情緒低落時忍不住吃光了全家桶。吃了就吃了,它已經發生再多的負罪感也無法挽回,

何況一次的放縱毀不掉這一周、一月、一年

。

明天又是新的一天,你依然可以做出更好的選擇回到正軌,不行就後天。

如果說吃多了、吃了美味的蛋糕會對你的目標產生有害影響,那唯一的方式就是你以此為借口選擇放棄。

很多朋友在與減肥撕扯多年後,也逐漸悟了:減肥成功的關鍵,正是放下減肥執念,好好生活。

圖片來源:小紅書

說到底,管不住嘴不是問題,我們對待它的態度才是問題。

拋開社會規訓和自我強加的標準,我們享受食物,它就是多巴胺的快樂,是大腦的安撫劑。

而當我們把這份快樂打上了「有罪」的鋼印,很可能得不到任何好處。

或許看完全文,你依然覺得這有些反常識、不理解。

但怎麽說呢, 我總覺得人不可能用不快樂的心態,獲得快樂的結果 。

走吧朋友,別擰巴別焦慮,人生的規則和束縛那麽多,能享受的快樂都盡量去享受吧。

忙忙碌碌的生活中,「吃什麽」幾乎成為了一種身心調控的方法。有時候,我們不需要做自己的「食物警察」,也可以養成健康快樂的飲食習慣,從飲食、睡眠、運動的點滴中調控生活,建立秩序。

FeelBetter 感覺好多了 由 Know Yourself 出品,希望和你一起探索身心愉悅的健康生活方式。

我們關心怎麽吃得健康且低負擔,從飲食入手,調控生活——

我們也關註簡單易操作的運動和減脂方法,從簡單的小動作開始增進身心和諧——

以上文章均可在 FeelBetter感覺好多了 公眾號透過號內搜尋獲得!

關註FB,寶藏科普一鍵get🤏,咱們一起身心健康!

References:

[1]Kelly, A. C., & Carter, J. C. (2013). Why self‐critical patients present with more severe eating disorder pathology: The mediating role of shame. British Journal of Clinical Psychology, 52(2), 148-161.

[2]Kuijer, R. G., & Boyce, J. A. (2014). Chocolate cake. Guilt or celebration? Associations with healthy eating attitudes, perceived behavioural control, intentions and weight-loss. Appetite, 74, 48-54.

[3]Houben, K., Roefs, A., & Jansen, A. (2012). Guilty pleasures II: Restrained eaters' implicit preferences for high, moderate and low-caloric food. Eating Behaviors, 13(3), 275-277.

[4]Boone, L., Vansteenkiste, M., Soenens, B., der Kaap-Deeder, V., & Verstuyf, J. (2014). Self-critical perfectionism and binge eating symptoms: a longitudinal test of the intervening role of psychological need frustration. Journal of counseling psychology, 61(3), 363.

[5]Dingemans, A., Danner, U., & Parks, M. (2017). Emotion regulation in binge eating disorder: A review. Nutrients, 9(11), 1274.

[6]Hagerman, C. J., Ehmann, M. M., Taylor, L. C., & Forman, E. M. (2023). The role of self-compassion and its individual components in adaptive responses to dietary lapses. Appetite, 190, 107009.

圖片源自網路,侵權請聯系

搜尋文章丨心理測試丨招聘丨轉載丨合作 請戳選單欄

本文關鍵詞

減肥 | 負罪感 | 食欲