校園欺淩是一種蓄意的、持續的侵犯行為,體現出學生之間權力的失衡(Olweus,2010)。無論是孤立、傳謠、辱罵、蓄意推搡,還是實施極端的暴力侵害,都屬於校園欺淩。 它絕非只是學生間的小打小鬧,而是一場權力的角逐 ,是 強者 對弱者的身心 碾壓。

人們可能會匪夷所思, 欺淩者為什麽要這麽做?

本期 「簡單心理 WEEKLY」 是「欺淩者」研究專刊。你可以看到:

▨ 強者 VS 弱者:校園欺淩是對暴力環境的復制

▨ 欺淩者,往往是不擅長處理負面情緒的人

▨ 欺淩者,為什麽不覺得自己有錯?

▨

欺淩行為是如何得到縱容的?

▨ 如何從源頭減少校園欺淩的發生?

編者註:

這是一篇很長的文章,但只能呈現欺淩研究的冰山一角。請註意,我們談論的是統計學關系,它遠遠不能解釋個體經歷的復雜性。

必須另外說明,本文不是一篇為欺淩「找借口」的文章。今天我們試圖理解欺淩者為何作惡,不是為了共情、理解欺淩行為,而是為了更有效、更精準地建立反欺淩機制。

01

暴力的習得:不良環境讓孩子認為暴力合理

我們好像很難想象一個生活美滿、從小得到健康的愛的孩子去霸淩別人。

事實也確實如此。 從社會學習的角度來看,孩子從環境中觀察並習得各種行為和習慣 (Bandura,1973)。而 與同齡人的攻擊性互動,常常與高沖突或高放縱的家庭動態有關 (Law,2013)。

如果家庭常常虐待和忽視孩子,孩子會因此認為展露攻擊性和實施暴力是正常的、 可取的,並將這種行為模式擴充套件到比他們更弱小的同伴(Straus,1973)。

暴力的習得速度十分驚人。 1960 年,班杜拉實施了著名的「波波玩偶實驗」,發現小孩子在看到成年人攻擊波波娃娃後,模仿了成年人的虐待行為,甚至產生了更殘忍的虐待形式。

▷ 【少年的你】

一篇綜述回顧了 42 年的相關研究 得出結論: 積極的養育行為,包括父母和孩子的良好溝通、溫暖和深情的關系、父母的支持和監督,可以在一定程度上防止孩子成為 欺 淩者,而消極的養育行為,如虐待和忽視,會極大增加青少年成為欺淩者的風險( Lereya 等, 2013) 。

此外, 如果教育環境生硬強調社會階級和優勝劣汰,孩子可能會內化這種不平等的社會結構,並在人際互動中復制這種不平等關系,使用各種暴力來鞏固自己的地位 (Thomas 等,2017)。

比如【黑暗榮耀】中的妍珍,她的母親總 是冷靜地讓妍珍「 向前看 」「 解決問題 」「 往上走 」 ,於是在學校裏妍珍便欺淩社 會地位較 低、沒有反抗能力的東恩。在欺淩者的世界裏, 「強者理所當然可以忽略弱者的感受」「落後就可以挨打」 。

▷ 【黑暗榮耀】

02

欺淩者,往往是不會處理負面情緒的人

關於人們為什麽會實施攻擊行為,心理學家已經進行了一百多年的探索。

1939 年,心理學家米勒在【挫折與侵犯】一書中首次提出「挫折-攻擊模型」,即 挫折總會導致某種形式的攻擊行為 。

為驗證這一理論,社會心理學家勒溫和助手們找來一些兒童被試。第一組先只能看著玩具,無論孩子們怎麽懇求,實驗員也不準他們觸摸玩具,使參加實驗的兒童們受到了挫折,第二組則一開始就被允許玩玩具。第一組兒童等啊等啊,後來終於有人來把房門開啟,他們才可以盡情地玩了(Barker,1941)。

然而對比兩組兒童,研究人員發現,第一組的孩子明顯表現出更多破壞性行為——他們不珍惜玩具,大聲尖叫,互相追打,將玩具摔在地上或往墻上砸。

從另一個角度看, 欺淩者往往更不擅長處理負面情緒。當他們感到痛苦或羞辱時,需要立刻透過「攻擊他人」的方式轉移自己的負面情緒,以此來獲得「淩駕於他人的權力感」。

研究發現,欺淩者成為反社會人格障礙的風險是普通人的 4-5 倍(Antila 等,2017)。更早期的研究表明,隨著欺淩者的成長,他們往往會遇到更多的工作問題,更多人際關系問題,更多的毒品和酒精問題,並且更有可能犯罪(Copeland 等,2013)。

此外, 以校園欺淩作為獲得控制感和宣泄情緒的手段,與 欺 淩者成年後情緒失調有關 (Wen 等, 2023)。

回觀【黑暗榮耀】,就算沒有文東恩,吸毒的 金莎拉、一心只想嫁入豪門的空姐、沒有工作能力還出軌的妍珍,他們本就漏洞百出的生活也早晚會崩盤。

03

錯的不是我: 欺淩行為 與高度「道德脫離」有關

道德脫離,即透過重新定義自己的行為使其傷害性顯得更小、最大限度地減少自己在行為後果中的責任和降低對受害者痛苦的共情,來減少甚至消除在做出不道德行為後的內疚和羞恥(Bandura,2002)。

比如,在【黑暗榮耀】裏,當妍珍的老公質問她當年是否曾校園霸淩他人時,她能面不改色地將慘無人道的校園暴力美化成 「只是同學間關系不好」 ,甚至試圖將鍋甩給受害者,稱校園霸淩只是「別人的主張」。

明明是自己的暴行毀了女主角文東恩的一生,讓文東恩余生的目標只剩下復仇,妍珍還是覺得文東恩應該感謝她: 「我給你動力,讓你咬緊牙關去改變人生,這有錯嗎」?

▷ 【黑暗榮耀】

【少年的你】中的霸淩者魏萊在她欺淩的物件胡小蝶跳樓死後,也對警察說「胡小蝶死得好,要是不死,考大學、工作,還得不到這麽多錢」。

這種自我辯護的方式,顯著表明了他們 在心理上對自己行為的正當化 ,以及他們在情感上對受害者痛苦的忽視(Cullen,2020)。

相關研究結果顯示,在眾多攻擊行為中, 欺淩行為與最高程度的道德脫離相關 (Thomas,2018)。實驗室研究也表明,僅僅是讓孩子們扮演欺淩者,他們就會在隨後的問卷測量中,表現出 更高的道德脫離和自我中心水平 (Menesin,2003)。

為什麽欺淩者會表現出如此高的道德脫離?

研究發現,這與 強調優勝劣汰和權力不平等的社會環境 (Leung&Cohen,2011)、 高沖突低溫暖的家庭養育風格 ( Baumrind,1991), 自戀、利己主義的個人特質,缺乏共情能力 (Decety&Michalska,2010), 過去的不道德行為沒有受到懲罰 (Bandura,1996)等息息相關。

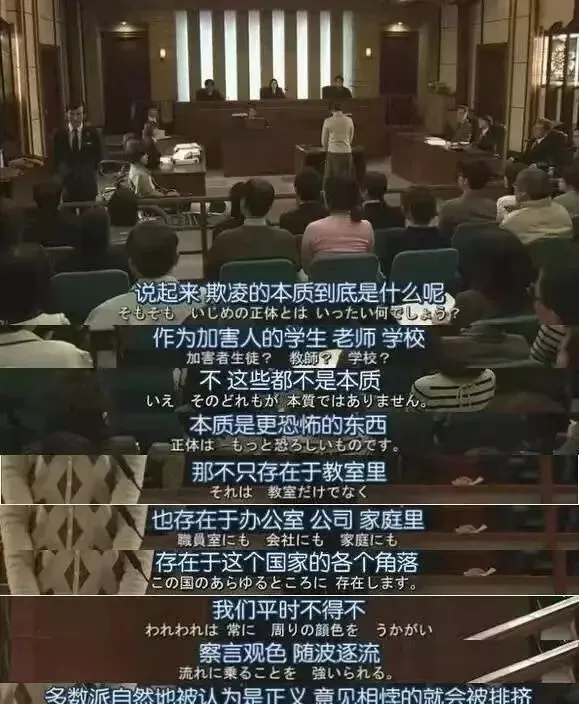

04

沈默的縱容:欺淩是一族群體行為

校園欺淩絕不僅僅是

欺

淩者個人的惡,它還是一族群體行為(Swearer&Espelage,2011) 。

同伴群體在塑造和制約個體行為上發揮著重要作用。 只有在旁觀者直接(參與)或間接(袖手旁觀)地強化 欺 淩行為時, 欺 淩才會成為 欺 淩者發泄情緒、獲得地位的有效手段(Reijntjes 等,2013)。

根據社會認知理論,實施攻擊行為與兩個認知要素有關(Card 等,2019):

▨ 自我效能:相信自己有實施攻擊行為的能力(因此身材高大、朋友多的人更有可能實施霸淩);

▨ 結果預期:相信攻擊行為會帶來積極的結果(如果周圍人對微小的欺淩行為一再縱容,受害者的反抗對欺淩者來說無關痛癢,欺淩者就可能會實施更嚴重的侵害)。

當一個人相信攻擊行為可以有效發泄情緒、鞏固權力地位時,欺淩就可能發生 (Pellegrini,2002)。

除了同伴以外,重要他人(如老師、養育者)的不作為,認為霸淩只是孩子間的小打小鬧,這樣的 無效監管也會助長欺淩行為 (Olweus,1993)。

此外,如果集體環境過度強調成績或家庭經濟條件,歧視、貶低成績差或家庭經濟條件差的學生,這樣 無形的等級劃分也會「鼓勵」 欺淩 的發生 (Garandeau,2014)。

▷ 【3 年 A 班:從現在起,大家都是人質】

05

對欺淩者的幹預:如何制止欺淩?

我們已經寫過很多文章討論受害者如何求救、如何保護自己、如何強硬地拒絕欺淩,這無疑很重要(見文末連結)。

但 我們想從另一個角度,聊聊如何從根源上減少欺淩。

▷ 【3 年 A 班:從現在起,大家都是人質】

▨ 旁觀者幹預:建立反霸淩的校園文化

霸淩是一族群體行為,對旁觀者的幹預在制止霸淩行為中扮演著至關重要的角色(Polanin 等,2012)。

KiVa 反欺淩計劃是芬蘭的一項創新性計畫,它基於這樣一個理念: 欺淩行為往往是出於對發泄情緒和在同齡人群體中的主導地位的渴望。 該計劃的核心在於改變旁觀者的行為,使欺淩行為無法作為實作其目標的有效手段,即改變他們的「結果預期」。

KiVa 計劃會透過一系列活動,包括 角色扮演、小組討論和情景模擬 ,來提高學生的同理心和責任感,使他們能夠在面對霸淩時做出積極的選擇。在 KiVa 計劃中,旁觀者不再僅僅是霸淩行為的無聲見證者。透過教育和引導,他們被鼓勵采取積極的態度和行動,如 支持受害者、公開譴責欺淩行為,或在適當的時候向老師或家長報告。

此外,KiVa 計劃還強調了學校環境的整體改變。學校被鼓勵建立一個明確反霸淩的政策,並確保所有學生、教師和家長都了解並支持這一政策。 這 種全方位 的參與和承諾,使反對欺 淩 成為學校文化的一部份,從而在根本上改變了學生之間 的互動方式。

如果我們難以發動整個學校采用反欺淩計劃,處在這個系統裏的旁觀者,也可以用自身的行動來撬動改變。

哪怕只有一名旁觀者站出來, 也能緩解受害者的焦慮和絕望的情緒( Salmivalli & Poskiparta, 2011)。

同時, 高品質的友誼也已被確定為一種保護因素,對受害者後續的心理創傷有顯著的緩沖作用。

▨ 欺淩者幹預:學習如何處理情緒

在探討如何有效幹預霸淩者行為的過程中,社會情感學習(SEL)計劃被證明是一種有效的策略。 SEL 計劃旨在培養學生的情緒管理能力、共情能力、人際交往技巧以及負責任的決策能力 (Kim 等,2022), 透過提供一系列的課程和活動,幫助學生辨識和表達自己的情緒,學會理解和尊重他人的感受,以及在沖突中尋求和平解決問題的方法 (Espelage 等,2015)。

這些技能對於欺淩者來說尤為重要,因為他們往往缺乏對他人感受的理解和對自身行為後果的認識(Yang 等,2020)。

根據 Espelage 等人的研究,在學校中實施的 SEL 計劃能夠顯著提高霸淩者和受害者的社交技能,減少校園欺淩行為(Durlakl 等,2011)。 此外,SEL 計劃還強調個人責任感的培養,教育學生認識到自己的行為對他人的影響,並鼓勵他們為自己的行為承擔責任。

▨ 家庭環境的重塑:培養負責任的養育方式

已有研究透過幹預霸淩者家庭綜中的 親子溝通範式、父母榜樣行為、父母對欺淩的態度、家庭管理技巧、養育方式、家庭凝聚力 來有力地減少了欺淩(Cross & Barnes,2014)。

對欺淩幹預措施的薈萃分析表明,家長培訓是減少欺淩受害和實施的關鍵組成部份(Ttofi & Farrington,2009)。

▷ 【3 年 A 班:從現在起,大家都是人質】

我們可以看到,制止欺淩絕不只是受害者的責任,更多的時候我們都需要整個系統裏的養育者、旁觀者,特別是欺淩者本人做出改變。

祝願這個世界更少陰暗的土壤,滋生更少的欺淩者,才會有更少的人受到傷害。

本期 weekly 就到這裏,希望你得到了一點有用的心理學知識。我們下期再見!

🎒

校園欺淩相關科普(點選藍字跳轉)

🔗

🔗

參考文獻

————————

Olweus D (2010) Understanding and researching bullying: some critical issues. In: Jimerson SR, Swearer S, Espelage DL (eds) Handbook of bullying in schools: an International perspective. Routledge, London, pp 9–33

Lereya ST, Samara M, Wolke D (2013) Parenting behavior and the risk of becoming a victim and a bully/victim: a meta-analysis study. Child Abuse Neglect 37(12):1091–1108

Ahmed, E., & Braithwaite, V. (2004). Bullying and victimization: Cause for concern for both families and schools. Social psychology of education , 7 (1), 35-54.

Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis . prentice-hall.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ , 1986 (23-28), 2.

Ladd, G. W. (2016). Themes and theories: Perspectives on processes in family–peer relationships. In Family-peer relationships (pp. 3-34). Routledge.

Law AK-y (2013) Fung AL-c. Different forms of online and face-to-face victimization among schoolchildren with pure and co-occurring dimensions of reactive and proactive aggression. Comput Hum Behav 29(3):1224–1233

Straus MA (1973) A general systems theory approach to a theory of violence between family members. Information (Int Soc Sci Counc) 12(3):105–125

馬庫斯·鮑羅斯. 從波波玩偶到棉花糖:改變兒童發展心理學的13項經典實驗. 中國人民大學出版社, 2022.

Thomas, H. J., Connor, J. P., & Scott, J. G. (2018). Why do children and adolescents bully their peers? A critical review of key theoretical frameworks. Social psychiatry and psychiatric epidemiology , 53 (5), 437-451.

Barker, R. G., Dembo, T., & Lewin, K. (1941). Frustration and regression: an experiment with young children. University of Iowa Studies in Child Welfare, 18(1), 1-314.

Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., & Sears, R. R. (1939). Frustration and Aggression. New Haven, CT: Yale University Press.

Bandura A (2002) Selective moral disengagement in the exercise of moral agency. J Moral Educ 31(2):101–119

Cullen, M. J., & Sackett, P. R. (2020). Moral Disengagement at Work: A Review and Research Agenda. Journal of Business Ethics, 161(3), 505-528.

Menesini E, Sanchez V, Fonzi A, Ortega R, Costabile A, Lo Feudo G (2003) Moral emotions and bullying: a cross-national comparison of differences between bullies, victims and outsiders. Aggress Behav 29(6):515–530

Leung, K., & Cohen, M. (2011). Within and between culture variations: Individualism and holism in cultural content and structure. In The Oxford Handbook of Cultural Psychology (pp. 96-113). Oxford University Press.

Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. Journal of Early Adolescence, 11(1), 56-95.

Decety, J., & Michalska, K. J. (2010). Neurodevelopmental changes in the circuits underlying empathy and sympathy from childhood to adulthood. Developmental Science, 13(6), 886-898.

Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V., & Pastorelli, C. (1996). Mechanisms of moral disengagement in the exercise of moral agency. Journal of Personality and Social Psychology, 71(4), 364-374.

Swearer SM, Espelage DL (2011) Expanding the social-ecological framework of bullying among youth: lessons learned from the past and directions for the future. In: Espelage DL, Swearer SM (eds) Bullying in North American schools. Routledge, New York, pp 3–9

Reijntjes A, Vermande M, Goossens FA et al (2013) Developmental trajectories of bullying and social dominance in youth.Child Abuse Negl 37(4):224–234

Card NA, Isaacs J, Hodges EVE (2009) Aggression and victimization in children’s peer groups: a relationship perspective. In:Vangelisti A (ed) Feeling hurt in close relationships. Cambridge University Press, New York, pp 235–259

Pellegrini AD (2002) Bullying, victimization, and sexual harassment during the transition to middle school. Educ Psychol 37(3):151–163

Olweus D (1993) Bullying at school: what we know and what we can do. Blackwell, Oxford

Garandeau CF, Lee IA, Salmivalli C (2014) Inequality matters: classroom status hierarchy and adolescents’ bullying. J Youth Adolesc 43(7):1123–1133

Antila, H., Arola, R., Hakko, H., Riala, K., Riipinen, P., & Kantojärvi, L. (2017). Bullying involvement in relation to personality disorders: a prospective follow-up of 508 inpatient adolescents. European Child & Adolescent Psychiatry , 26 , 779-789.

Copeland, W. E., Wolke, D., Angold, A., & Costello, E. J. (2013). Adult psychiatric outcomes of bullying and being bullied by peers in childhood and adolescence. JAMA psychiatry , 70 (4), 419-426.

Wen, X., Shu, Y., Qu, D. et al. Associations of bullying perpetration and peer victimization subtypes with preadolescent’s suicidality, non-suicidal self-injury, neurocognition, and brain development. BMC Med 21 , 141 (2023). https://doi.org/10.1186/s12916-023-02808-8

Shields A, Cicchetti D (2001) Parental maltreatment and emotion dysregulation as risk factors for bullying and victimization in middle childhood. J Clin Child Psychol 30(3):349–363

Cross D, Barnes A (2014) Using systems theory to understand and respond to family influences on children’s bullying behavior: friendly schools friendly families program. Theory Into Practice 53(4):293–299

Ttofi MM, Farrington DP (2009) What works in preventing bullying: effective elements of anti-bullying programmes. J Aggress Confl Peace Res 1(1):13–24

Zhu, X., Dou, D., & Karatzias, T. (2024). Parental influence on child social and emotional functioning. Frontiers in Psychology , 15 , 1392772.

Polanin, J. R., Espelage, D. L., & Pigott, T. D. (2012). A meta-analysis of school-based bullying prevention programs' effects on bystander intervention behavior. School Psychology Review , 41 (1), 47-65.

Kim, D., Lim, J. H., & An, J. (2022). The quality and effectiveness of Social-Emotional Learning (SEL) intervention studies in Korea: A meta-analysis. Plos one , 17 (6), e0269996.

Durlak JA, Weissberg RP, Dymnicki AB, Taylor RD, Schellinger KB (2011) The impact of enhancing students’ social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions. Child Dev 82(1):405–432

Espelage DL, Low S, Polanin JR, Brown EC (2015) Clinical trial of Second Step© middle-school program: impact on aggression and victimization. J Appl Dev Psychol 37:52–63

Yang, C., Chan, M. K., & Ma, T. L. (2020). School-wide social emotional learning (SEL) and bullying victimization: Moderating role of school climate in elementary, middle, and high schools. Journal of school psychology , 82 , 49-69.

作者:多莉

編輯:江湖邊

封面:【黑暗榮耀】