*本文為「三聯生活周刊」原創內容

這幾年每年都有400多萬人報考研究生,一些高校的碩博研究生的畢業人數甚至超過了本科生,出現「倒掛」現象。研究生教育的擴張,已經成為大學擴招的新階段。然而,以學術產出為核心的研究生培養體系,並未做好學生大規模湧入的準備。導師的誌趣、利益也常與研究生的需求和期待產生分歧。 在一種不對等的權力結構中,這種分歧更容易被放大,師生關系的張力凸顯,最終損害的是教育本身。

主筆|張從誌

實習記者|魏昭陽

「我為什麽換了導師?」

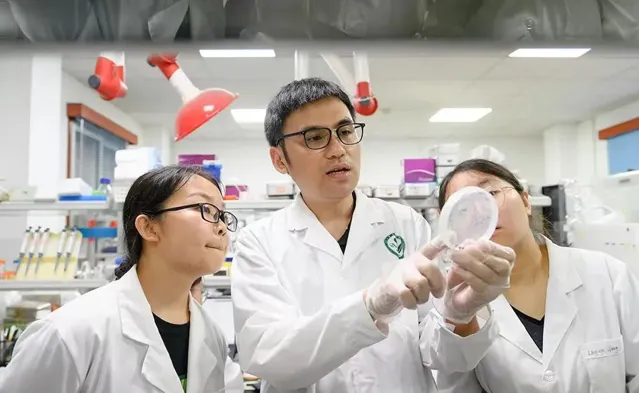

李於的導師2023年評上了一個在學術界分量很重的榮譽,隨之而來的本應該是科研資源的傾斜,但這卻間接導致了李於和導師分道揚鑣的決定。李於是「00後」,在清華大學化學專業讀大三,盡管還是本科生,但他們專業大多數學生將來都會繼續深造,所以都早早地選好了自己的科研導師,開始進實驗室做科研,這也是學校鼓勵的。大三學年一開始,李於就聯系上系裏的一位資深教授,獲準進入他的實驗室,也確定了自己要做的課題。如果順利的話,李於將來很可能要跟著這位導師繼續讀研。

但沒過多久,他的導師就評上了榮譽,學術「帽子」加身,更多學生慕名而來,實驗室很快就變得擁擠起來。 李於最後一次去實驗室,本來是和往常一樣去做實驗,結果那天原本容納12個人的實驗室一下子塞了20多人,一個空位也不剩。「情緒一下繃不住了」,李於當即就決定換組。

李於是以本科生身份進組的,和導師沒有達成正式的承諾,換組並不麻煩,也沒人阻攔。「作為本科生,我主要是憑著興趣進組的,完全有可能做著做著感覺不合適了,中途選擇結束,都是很正常的。」李於告訴本刊。他後來去的那個課題組規模小一些,人少,但實驗室條件不差。「比如一個色譜儀,好一點的要80萬,差一點只要20萬。之前那個課題組給我們用的就是一台20萬的,現在我們課題組用的是一台80萬的。」李於覺得還滿意。

相比李於這樣的本科生, 到研究生階段,更換導師就不那麽輕松了。 2023年9月,華東師範大學教育系的一篇碩士學位論文在網上走紅,論文的題目是【她為什麽換了導師——一項導生關系的案例研究】,完成時間為2017年。這篇論文用調查訪談的方法,還原了一個某高校研究生因為研究興趣和實習計劃與導師產生分歧,矛盾一步步演化升級,最終難以調和,只能學院介入更換導師的故事。論文的章節用了很多小說式的標題,比如「遭遇‘下馬威’」「蒼白蜜月期」「實習風波‘劫’」「相識的尷尬:‘我當時真的特別傻’」「導生情感淡漠:‘對對對’」等,被戲稱為「學術圈自己的小說」。這篇論文在網上公開後,目前在知網上的下載量已經接近5萬。

導師與研究生的糾葛,如今是大學裏最容易引起共鳴的話題之一。在社群網站上,吐槽導師的內容可謂五花八門,再加上這幾年屢屢有涉及導學關系的極端事件發生, 導師與學生的關系變得更加微妙、復雜起來。

除了科研導師,李於所在的學院還給每個本科生匹配了行政導師。行政導師通常是學院裏的任課老師,一個導師帶幾名學生,每學期請他們吃一頓飯或者喝個咖啡,所以也被形象地稱為「咖啡式指導」。很多大學都有類似的做法,叫法不一樣,有的叫生活導師,有的叫領航導師,目的都是加強大學生,尤其是本科生與老師的聯系。然而,最終大多浮於形式。「我們對這樣的交流沒什麽期待,只是單純去吃個飯而已。行政老師手裏好像是有筆錢,他們的任務可能就是把這筆錢花掉,其實給不了我們很實質性的建議。每次吃完飯還要拍個照,很形式主義。」李於說,他們和行政導師的聯系一般只發生在大一大二,到了大三,大家紛紛去找更有用的科研導師,行政導師自然就消失了。

導師制最早起源於中世紀的英國牛津大學,是一項延續至今的古老制度。新中國成立後,國內高校學習蘇聯模式,首先在研究生教育中實施了單一的導師負責制,盡管後來經歷改革,但基本內涵未變——「導師是研究生培養的第一責任人」。在嚴峻的就業形勢下,研究生近年來不斷擴招,在一些地方和高校,碩博研究生畢業人數甚至已經超過本科畢業生,出現「倒掛」現象。以北京為例,2023年北京碩博畢業生預計為16.08萬人,而普通本科畢業生預計為13.61萬人。本科階段,大部份學生與老師的關系都較為疏離,有限的互動僅限於課堂,下了課就誰也不認識誰。但研究生教育作為國民教育的頂端,跟本科教育不一樣,研究生與導師之間有傳統的師徒色彩,也要求他們建立一對一的、個人性的持久關系。 對於埋頭苦讀十幾年的學生來說,如何理解並且處理好這種關系,成了一道難題 。

2023年底,在海澱區五道口的一家咖啡館裏,本刊見到了宋洋。他把自己裹得嚴嚴實實,臉圓圓的,頭發剃得很短,說話聲音細弱,很容易就被周圍的嘈雜聲蓋過。宋洋是福建人,2000年出生,現在是中國科學院大學(簡稱「國科大」)的直博生,在讀博士二年級。國科大校區比較分散,從大一開始,宋洋在北京石景山、雁棲湖都待過,現在搬到了被譽為「宇宙中心」的五道口。那附近幾公裏範圍內,大學和科研院所密布。但宋洋天天紮在實驗室裏,發愁的是自己課題的進展。和李於的情況有些類似,前不久,他的博士生導師也完成了學術生涯的一次重大躍升。 隨著導師在學界地位的上升,他感到了更多壓力——作為課題組裏被寄予厚望的博士生,要拿出像樣的成果回饋導師,今後勢必更加困難了。

宋洋從大三的時候就跟著現在的導師。國科大本科生很少,大一就可以進實驗室,但宋洋那年遇上疫情,一直回不了北京,到大三才找到導師進組。他找的第一個科研導師不太搭理自己,他選擇了退組。後來,宋洋選導師的時候就慎重了很多。不僅前期要仔細調查導師的資歷、研究成果,還要找師兄師姐打聽導師的為人處世風格。「有的老師在你沒進組的時候,對你非常溫柔,溫文爾雅,等你正式進組就換了副面孔。」宋洋說。 大部份學生都認同,關於導師,「盡職調查」做得越全面越精確越好,否則就可能給未來幾年的生活「埋雷」。

教師權威消解之後

李東風是華南師範大學生命科學學院的教授、博士生導師,也是「文革」後的第一屆大學生。1977年,他以下鄉知青的身份考上東北師範大學,如今40多年過去,他即將年滿65周歲,徹底退休。「文革」後的那幾屆大學生,錄取率低,入校後,學生年齡差距大,新三屆老三屆,最大的年齡差能到十幾歲。 李東風說,當時雖然條件艱苦,但最值得感激的是碰到了一批好老師。

「我們那時候上的課,比如植物學、動物學、生理學等,都是最好的老師才有資格給本科生上課。這批老師經過了10年的壓抑,不能上課,不能搞科研,此時重返講台,很多都已年過五十,所以格外珍惜教學的機會,幾乎把所有的精力都用在培養我們身上,毫無保留。學生也能感覺到老師的用心,所以爭分奪秒,你追我趕。師生關系單純而融洽。我們尊重老師,老師對待我們也像對待兒女一樣。」李東風回憶道。上世紀八九十年代的大學校園,知識崇拜蔚然成風,那些學問做得好、課講得好的老師,常被學生當作心目中的「神」一樣崇拜。「我們那時候也看重成績和排名,但不管你考得怎麽樣,沒有人去找老師討分數,因為我們相信老師是公正的、權威的。」而現在,有些學生考試不及格會反復地去找老師,有人還會向紀委舉報老師,個別極端的甚至以死相威脅。對於李東風這樣的老一輩教師而言,這些現象令他們既難以理解,又憂心忡忡。

李東風畢業後留校,先在實驗室當了幾年助教,後來開始帶課。從教40多年的時間裏,他帶過的各類研究生有上百名。 他發現,越早期的學生跟自己越親近,越到後面越疏遠,有的剛畢業頭兩年,逢年過節還發個祝福,時間稍微一長,就完全斷了聯系。

中國傳統的師道文化,賦予教師非常高的倫理地位,所謂「天地君親師」,老師的排序僅在父母至親之後,一日為師,終身為父。這套倫理體系瓦解後,教師群體基於社會對知識人的尊重獲得權威來源。 這種權威被打破過,後來重建,但在新的社會環境下,又開始消解。

宋洋是競賽生,讀高中時便不太待在課堂上,大部份時間,他都是在自學。可能是因為這個原因,從高中到大學,宋洋覺得自己一直能夠比較平等地看待老師。不過,這種平等也包含了疏遠、淡漠的一面。雖然他覺得自己和高中班上的老師關系還不錯,偶爾也會開開玩笑,八卦一下班上誰和誰早戀了,但他認為自己沒有特別需要感激的老師,包括自己的競賽指導老師在內。「因為我的知識大部份也不是他們教的。」他用一種斷然的語氣說道, 「在高中階段,競賽的知識老師大部份教不了。到了大學,大部份課上不上無所謂,還是靠課後自學。」

在宋洋這裏,老師不是絕對的知識壟斷者與傳播者,教與被教的恩情淡了許多。事實上, 在李東風那個年代作為某種知識偶像或知識權威的教師形象,早已在教育市場化、產業化的浪潮中受到很大沖擊。 很多受訪的學生向本刊提及,在中學時,他們很多課是在校外培訓機構上的,到了大學,發現很多老師上課都是講PPT,還不如去網上自學。華中科技大學教育科學研究院副教授彭湃也註意到了這種現象。他告訴本刊,過去的大學老師在知識上處於絕對高於學生的位置,但是現在的學生可能想學某個方法或者某個工具,老師卻一點也不知道。學生就自己到網上去找資料,比如有些學生在大學課堂上高數課,聽得雲裏霧裏,但他到B站、知乎或者一些慕課平台上能找到很多課程,講得更有趣,學起來更輕松。

在潛移默化之中,大學老師在學生中的權威感和認同感不斷下降,但等他們進入研究生階段,撲面而來的又是手握巨大權力,可以左右自己命運的導師角色。很多年輕人對此缺乏心理準備。而且在研究生不斷擴招的背景下,走學術道路早已不是讀研的主要目的,大部份研究生(包括學術類)畢業後依然會進入職業市場,尋找一份合適的工作。 然而,研究生教育的價值排序沒有變,導師首先要保證的是學術產出。正是這種錯配,導致了導學關系扭曲的一面。

延畢率,是一個看得見的指標,也是很多本科生選擇導師的時候必看的指標。以宋洋所在的課題組為例,他們是個大組,全部師生加起來有五六十人,他的導師是裏面的「大老板」,組裏大部份研究生都是直博生,學制一般為五年,但大部份人都要六七年才能畢業,最長的博士生待了七八年還沒畢業。延畢,對大部份學生來說都是折磨人的事情,某種程度上意味著個人失敗。李於換導師前的那個課題組延畢率也很高,他估計至少在50%。「延畢的博士生大部份都是課題沒做完,有的是因為課題本身難度太大,一個人在規定的學制時間內很難完成;還有的其實是導師的問題,但導師通常不會承認,也沒人敢去指責他;此外,還有一種情況是導師主動想讓你延畢,因為他覺得你用起來很順手,出活挺快,就想讓你多待幾年。」李於說, 導師與學生的權力事實上就是懸殊的 , 「你的評獎評優,你的薪資、補貼,你的課題,都要經過他的手。包括你做出來的成果,要不要發表,也取決於他。只要他不認可,你是沒法畢業的」。

在生存壓力下,很多學生學會了對老師「陽奉陰違」。 當他們與導師在研究興趣或安排上產生分歧時,宋洋說,有的同學就會同時做幾個課題,一個用來應付老師,「因為你每周要跟老師匯報,你不能匯報他不感興趣的」,一個是自己感興趣的,偷偷做。「導師希望學生與自己的研究方向保持一致,一是因為他懂才能指導你,另外他需要申請計畫、評選榮譽,也需要課題組的研究保持一致性,不能被人說是遍地開花,但沒有什麽東西是精的。」宋洋說,學術圈還有一些潛規則,當你去投稿的時候,遇到有的審稿人發現你原來不是做這個方向的,現在跑到他在的這個領域,可能就會覺得你是在跟人家搶飯碗。「說白了,搞科研有時就是一個四處討好的過程。你既要盡量和導師的方向保持一致,又要考慮文章容不容易發表得出來。」宋洋說, 他自己對基礎類研究更感興趣,但現實又提醒他,不做點套用類的研究,文章發不出來,也不行。

應試慣性的延續

彭湃是1999年上的大學,那是中國高校擴招的第一年。那一年,中國高等教育的毛入學率約15%——也就是說,在18~22歲的年輕人中,只有15%有上大學的機會。到2019年,這個數位已經超過50%——高等教育從精英教育逐漸轉變為大眾教育。在此過程中,社會的受教育水平大幅提升,但每年上千萬大學生畢業,湧入勞動力市場後,也制造了日益激烈的競爭態勢。這些壓力傳導回學校,又給大學教育帶來更為深刻的挑戰。

時間倒退20年,大學生的處境與如今大不相同。彭湃那一代的大學生,畢業後很少有為找工作發愁的,好一點的大學只要碩士甚至本科畢業,就可以去其他高校或者高職謀求一份教職,而現在,教職要求的學歷水漲船高,連博士都不夠用了,社會上其他行業也莫不如此。讀研的壓力也在增加。彭湃記得,他讀碩士研究生的時候,發所謂的C刊並不算難,而現在,一個博士研究生想發這個級別的期刊都非常困難。這些期刊也有自身的利益,為了提高自己的被轉載率、被引率等指標,一些刊物發的文章越來越長,而版面是固定的,就只能壓減發文數量。 僧多粥少,學術壓力自然愈發地大。

學歷通脹,文憑貶值,大部份人做出回應的辦法只能是繼續獲得更高的學歷,但留學或者讀研,都不是輕松的路。申請國外的好大學,要保證自己的專業排名在前百分之幾。而國內的研究型大學,保送比例越來越高。 要拿到入場券,大家就開始卷績點、卷履歷,在學生工作、大學生競賽、實習實踐活動中疲於奔命,把大學過成了又一個高中。

有一年研究生面試的時候,彭湃遇到了一個學生,說自己本科總共得了40個獎。老師們算了一下,當時他大學四年還沒過完,算40個月的話,那他平均每個月就能拿一個獎。彭湃指著其中一個獎問他在其中做了哪些貢獻,這名學生支支吾吾半天也答不上來。彭湃把這種現象稱為「踩點式學習」——「只要表上寫著拿這個東西可以得分,那我就一定要把這分拿到。」比如當學生幹部,規定如果是至少要當一年,有的人就多一天都不會幹,幹滿一年馬上辭職;還比如學校要科研成果,但有的學生發不出論文,就去申請專利。市面上,實用新型專利很好弄,花點錢就能買到。如果專利最多只能計算三個,那他多一個都不會搞。

黃燕秀是北京一所211大學外語系的講師,她在自己的專業課上設計了一些課堂小測,原本她覺得是無關緊要的環節,但學生對這些小測的重視程度卻超出她的想象,「他們會特別仔細地跟我確認每次小測的範圍、重點——很明顯是在做一個應試的準備」。因為學生們知道,這些小測的成績會作為課程的平時成績納入到總成績中。鄭鷺是南京一所重點大學的大三學生,在她身邊,不少同學到了大三就會去刷績點,意思就是把之前修過的,但分數不高的課程再重修一遍,把分刷高一點。「我們隔壁宿舍就有同學,每天早上圖書館7點半開門就去了,待到晚上10點半關門才走,回來之後繼續在宿舍搞到淩晨一兩點。 我們滿績是5分,她能刷到4.8分,相當於所有科目平均分98分。 」

和很多老師一樣,黃燕秀很同情自己的學生們,但也無可奈何。大學規模不斷擴張,早已變為一個個龐大的科層組織,師生員工有的高達數十萬人,管理機構數不勝數。這使得大學的科層特質變得越來越強烈:管理層級復雜,去人性化,只負責定標準,看數位,讓大家都陷入理性的牢籠之中。

「這種踩點式、功利化的學習跟現代大學的精神是完全相悖的,但管理部門傾向於去設計這樣的標準,讓大家可以踩著點去攢分。」彭湃說。本科教育本應該是成人教育,重要的是長見識,擴眼界,打好基礎,要把學生培養成為一個合格的公民,一個完整的人。 但現在的大學教育很難做到這一點,進入大學的學生大都經歷了十幾年的應試教育,這種慣性到了大學沒有被打破,反而是在延續,甚至繼續發揚。 「我們認為培養碩士、博士研究生,是要為拓展人類知識的邊界服務。但從小這樣培養的學生,到了研究生階段,怎麽可能去創新?他們可能連提出問題的能力都不具備。」

很多大學都實行了評教制度,一門課程結束的時候,讓學生給教師打分,本來是為了提高教學品質,增進彼此的聯系、互動。「但這個東西一旦被用來當作管理工具,而背後的管理者跟它距離又很遙遠,比如教務管理人員跟你這個專業沒有關系,他完全不能理解這些事,他就只能看數位,所以一旦把這個指標擡得很高,反而可能會給老師造成傷害,甚至你連辯解的余地都沒有。」彭湃說,在現實中,大部份學生都是把評教當作任務,而特別認真的,反而可能是對某個老師有敵意的。

在一項為期四年的針對國內本科生的調查中,廈門大學教育研究院教授鮑威發現,國內高校大學生仍然沿襲高中階段的超負荷學習模式。據統計,大學生平均每周課內外學習時間總量達39.6小時,其時間配置占比為72.3%,遠超美國加州大學洛杉磯分校高等教育研究中心實施的全美大學生調查中顯示的28小時總學習時間。

北京師範大學教育學部的一位老師對這種現象也感到非常擔憂。前不久,他看到一個大四下學期的學生發了一條朋友圈,覺得一陣心酸。這名同學在朋友圈感嘆自己到大四學分終於修夠了,可以選自己想聽的課了。「我們的同學都很拼命,很多都有輔修專業,到期末考試,有些人要考八九門課。」這位要求匿名的老師認為,上大學,絕不是上幾門課、拿多高的分就可以了,至少人文學科不應該是這樣。「你想想,那些整個大學一節課都不逃的孩子,他得有多乖,換一句話說,他得有多可憐。 其實大學教育根本不需要你全面都懂,你不懂的可以以後再自學,但你需要對某一個問題、某一個人物或者某一個概念、某一段歷史產生真正的好奇心,然後不斷去閱讀,去思考,去談論,這樣才可能找到學術興趣,才可能培養出獨立心靈。」

而且,到了研究生階段,透過刷績點來獲得正反饋的學習模式往往行不通了,研究生最終比拼的是大家的學術能力。但不管是人文社科還是理工科,學術研究自有其客觀規律。有些課題的周期往往是以年為單位計算,不確定性很大,即使在同一個師門之內,有的人出成果快,有的人出得慢,有的人是頭一兩年捷報頻頻,有的人則屬於後來居上。如果心態無法擺正,急功近利,就會刺激人產生學術不端的念頭,抄襲、造假,自毀前程。

師生邊界在哪兒

如果說學生被困在了績點之中,他們的導師則陷入了另一種困境當中:不斷地申計畫,出成果——學校對教師的考核,其個人的升遷、發展均維系於此。 這種兩頭催逼的環境,也是導致師生關系充滿張力的原因。「導師希望學生能夠給他出更多的、更高層次的成果,但是學生想的可能是我只要能畢業,拿到學位就行了,你想讓我繼續往前沖,我就不幹了。」李東風說。

彭湃之前做過一個導學關系的研究,發現年輕的、資歷相對較淺的老師對學生管得會更多一些,他把這種叫作控制型的指導。「因為年輕老師面臨的學術壓力更大,他要求得到自身發展,就必須更加積極地去指導或管理學生,從而把環境帶來的壓力也轉移到了學生身上,一旦處理不當,就造成師生關系的緊張。」在研究生的滿意度調查中,理工科的整體排名通常比人文社科類低,究其根本就是牽涉的利益關系太多。「比如工科,需要導師出課題、出資源、出平台、出裝置、出經費,學生就要去幹活、出活,否則就沒有更多的成果去支撐導師繼續申請課題。科研也像流水線一樣,要不斷地迴圈,實驗室或者課題組才能生存下去。所以導師對學生就有更高的要求。如果學生沒有達到,師生就會產生沖突。而人文社科類的學生對導師的學術成果貢獻度相對較低,因為文科主要靠動腦子,特別是碩士生進來,可能剛開始還給老師幹不了什麽活。」

「我們總說要建設世界一流大學。世界一流大學是怎麽來的?就是用指標堆出來的。」彭湃解釋說,比如上海交大做的世界大學學術排名排行,就是看你的校友裏有多少諾貝爾獎或費爾茲獎得主,或者你的老師裏發過多少Science、Nature、CELL這些國際頂級期刊,再次一點,看SCI論文的數量、被引率。科學研究在大學排名裏是最容易有顯示度的,也是出成績最快的。「比如我引進來一個牛人,他可以發很多高水平的文章,一個學科的科研水平就能很快上去。但是,大家都忙科研去了,教學就成了一個良心活。」

李東風的研究領域是鳥鳴學,在國內屬於特別小眾的學科,這個方向最初就是李東風的博士生導師、東北師範大學生物系教授藍書成開創的。研究者認為,鳥鳴是一種後天習得行為,跟人類幼兒時期學說話一樣,在語言學習的過程中也需要大腦的神經結構來接受、處理和加工資訊,所以鳥鳴學透過對鳥類聲音、解剖結構的研究,可以幫助人類了解自身的學習認知過程。 「像鳥鳴學這種偏僻冷門的學科,不容易出成果,放到現在,一個年輕的博士要進來做,沒有學校的支持,估計很難堅持下去。」 李東風告訴本刊。

「我們現在學術界很多研究都是跟風式研究,國際刊物上發了一篇文章,國內很快就有一大幫人一擁而上,跟著做。很多人是什麽容易發文章就做什麽,而不是看自己的學術興趣,或者要解決真正的問題。」李東風當年在東北師大有個同事,是一個搞植物育種的老教授,退休之前,想留一個研究生一起做育種,但學生不幹。他說老師你這輩子已經幹出名堂了,有了聲望,學校對你也認可,我作為一個年輕老師,要是跟著你幹幾年出不來文章,職稱升不上去,可能就被學校淘汰了,飯碗都成了問題。「搞育種很辛苦的,田間地頭,風吹日曬,而且成功率極低。有不少人搞了一輩子育種,到最後也沒培育出一個新品種,但你能說他這輩子什麽也沒幹嗎?」

無論如何,學生和導師,都需要重新理解彼此的角色和期待。我們采訪的大部份師生都認同,導師與學生的關系,最理想的狀態是彼此尊重,同向而行,共同努力來達成目標。但在大部份時候,研究生與導師的關系邊界依然模糊。 這導致有些導師一心忙於自己的事務,對學生不管不問,有的則把學生變成了私人秘書,控制與剝削。 這些年,隨著一些極端案例的發生,過去被忽視的導師與學生之間的權力結構,也受到更多的審視。宋洋說,他們總結過幾種令人反感的導師「陰間」行為:一種是不懂裝懂,瞎指導,還不讓人反駁;一種是貶低、辱罵學生,人身攻擊;還有一種是資本家導師,自己出去創業,開了公司,要學生拼命地給他幹活,又不想給你做研究的經費,把學生當作廉價勞動力。

對宋洋而言,導師只要給資源,學術上提供指導,其他的不管太寬,做一個熟悉的陌生人也足夠了。但是,也有很多人對導師有更多期待。 在某985大學風景園林專業讀研一的王婭告訴本刊,她讀研的時候,對一個好的導師的想象是:「他的師門要像一個大家庭一樣,人和人之間相處友善。一方面你可以從學長學姐身上學到很多,一方面,你會觀察導師的言行,他對學術的態度對世界的看法,對學生肯定會有潛移默化的影響。」

很多專業的研究生會把自己的導師稱為「老板」,一些學校也確實要求導師在招收研究生的時候就從自己的計畫經費瑞留出一部份用在學生身上。在一部份人看來,這是師生關系的一種異化,基於交換原則的師生關系比較庸俗。但彭湃認為,在一些學科,尤其是實驗室學科中,倒應該澄清並且承認導師和研究生之間存在一定程度的僱用關系。「我們過去老是避諱去談這種僱用關系,但它又是真實存在的,不承認反而會帶來更多問題。」彭湃提到前不久美國佛羅裏達州要求所有州立大學不準錄用中國的研究生和博士生。「這個時候,誰的抗議聲最大?不是學生,而是他們學校的老師。因為這些學生給他們做助理,相當於他們的雇員,你不讓他們來,優秀的學生就跑到其他州去了,學校和老師也會受損。」

彭湃是在德國讀的博士,他介紹說,在德國,導師和學生之間也要簽協定,你幹多少活,拿多少錢,師生之間有比較清晰的權利和責任邊界。「德國社會把博士生本身也當作一種職位,只不過他還屬於學徒階段,所以拿的薪資大致相當於正式職位的一半到四分之三。 所以師生之間存在契約關系並不是一件可恥的事情,避而不談反而會造成各種問題。 」

(本文選自【三聯生活周刊】2024年第2期,文中李於、宋洋、黃燕秀、鄭鷺、王婭均為化名。實習記者王澤瑋對本文亦有貢獻)

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到

排版:樹樹 / 稽核:小風

招聘|實習生、撰稿人

詳細崗位要求點選跳轉:

本文為原創內容,版權歸「三聯生活周刊」所有。 歡迎文末分享、點贊、在看三連! 未經授權,嚴禁復制、轉載、篡改或再釋出。

大家都在看

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到