徐靜波 |文

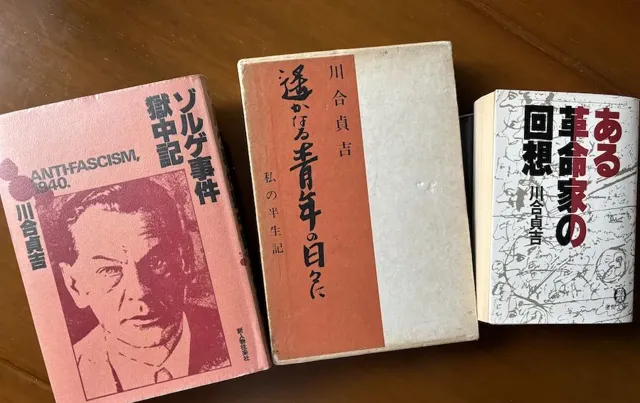

二十世紀上半葉,在日本不斷以武力擴張它在中國的勢力範圍時,竟然也有一批懷有世界社會主義理念的日本人,冒著生命危險,暗中在進行反戰、反對日本帝國主義的活動。川合貞吉就是這樣的人。本文主要來自川合的三本自傳體著作【ある革命家の回想】 (【一個革命家的回憶】,初版於1953年) 、【ゾルゲ事件獄中記】 (【佐爾格事件獄中記】,初版於1975年) 、【遙かなる青年の日々に:私の半生】 (【遙遠的青年時代:我的前半生】,初版於1979年) 。這三本書對於事件經緯乃至細節的敘述和描繪,無疑都帶有川合濃厚的個人色彩。但我想,把這樣一個鮮為中國讀者所了解、又與中國密切相關的人物寫出來,在今天我們審視過去了近一百年的昔日風雲時,也許能夠提供更為多元的歷史圖景。我把整個敘述的重點聚焦在上海。

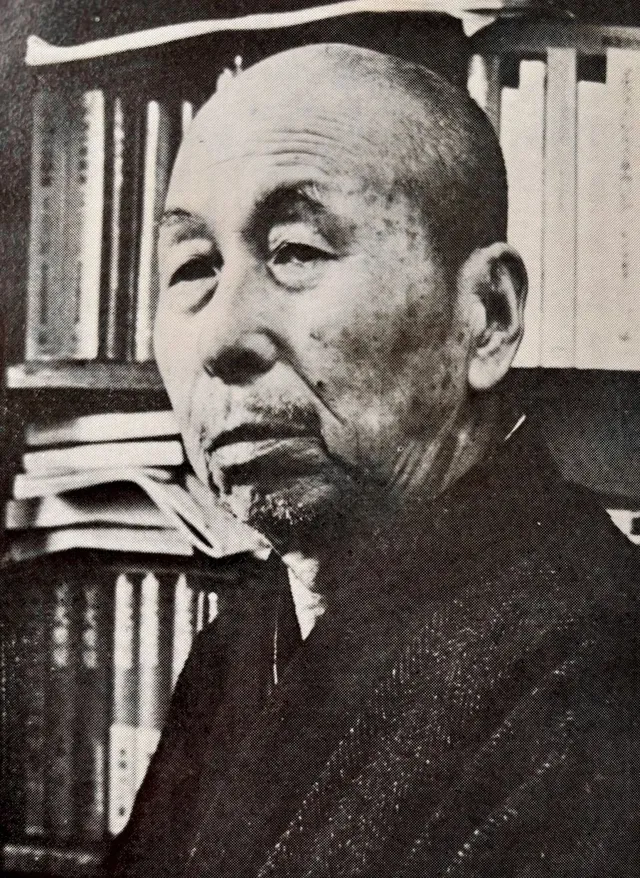

川合貞吉

三本著述

從北伐退潮的北京來到激流湧動的上海

因家庭貧窮而在少年時代被送到名古屋的姑父家裏當學徒的川合貞吉(1901-1981),在學徒生涯中體驗到了資本家(他的姑父)對工人的剝削和壓榨,於是伺機逃脫,只身來到了東京,一邊拉人力車謀生,一邊在幾所學校同時念書,以完成完整的中學學業,最後考進了明治大學專門科。

1921年早春的一個傍晚,他在東京神田的一所基督教青年會館,裏邊正在舉行由社會主義運動家和左翼文人發起的演講會,話題直指日趨尖銳的社會問題,從此,他開始留意社會主義思想和運動。在明治大學,他讀到了日本研究馬克思主義經濟學最有成就的京都大學教授河上肇的兩本著作【近世社會思想史論】和【貧窮物語】,前者是論述18世紀以來歐洲著名的社會思想家和經濟學家的著述觀點,後者「以統計學的方法列舉了資本主義社會的貧困狀況,是一本解說馬克思【資本論】的書,雖然只是一本入門級的介紹馬克思主義的書籍,但這兩本書,對於我來說,每一頁都是金科玉律,讀這樣的書,真是如飲甘霖。」 (川合貞吉【遙かなる青年の日日に:私の半生】,東京谷沢書房1980年,86頁)

後來,他又讀到了思想復雜的北一輝的著作,尤其是寫於1915年的【中國革命外史】。北一輝與孫中山、黃興領導的旨在推翻滿清帝政的中國革命發生過密切的關系,他曾在宮崎滔天的薦引下加入了中國同盟會,辛亥革命爆發後,應黃興、宋教仁的要求,立即趕到漢口應援,以後在中國沈潛近三年,研究中國問題,一度被日本當局強令返回日本後,又再度來到中國,寫成【中國革命外史】。這本書點燃了川合對於中國的興趣,他後來自己說:「(讀了這本書之後),我第一次對中國問題產生了興趣。」 (同上,94頁) 這時,日本的革命運動,一方面由於官方的強烈鎮壓,另一方面由於內部的分裂,重新又陷入了低谷。倒是在大海西面的中國,北伐軍一路呼嘯北上,攻克了長江沿岸的諸多城市,最後在1927年4月占領了上海。川合覺得日本的改造或革命都已希望渺茫,不如自己轉換一個更大的舞台,到中國去施展拳腳,這也差不多是很多日本浪人來到中國的主要動機。他自己說:「在勞工運動上失敗了的我,對日本一切的運動都已心灰意冷,我終於下定決心,將自己投身到硝煙升起的中國革命中去。」 (同上,192頁)

1928年2月下旬,他設法籌措了經費,從神戶登上了開往大連的「貝加爾丸」。幾天後,輪船在寒風瑟瑟中靠上了大連的碼頭。大連這座城市,那時已經十分像樣,但他覺得這裏不像真正的中國,日本話在這裏暢通無阻。於是他決定去北京看一下。這年7月,北伐軍攻占了北京城,一夜之間,五色旗變成了青天白日旗。川合也興奮地跑到街上,拉了一個叫飯森的日本人做轉譯,到天安門前去聽國民黨要人的演講會,他見到了先後演講的邵力子、李宗仁。他們還受到了北伐軍總司令部的參謀長、日本陸軍士官學校畢業的張群的接見。

這一年在北京與中國人的比較深入的一次交往,在很大程度上改變了他對當時中國的認識。他所居住的鷲澤公館的附近,有一座四合院的大宅第,曰王家大院。透過英文和筆談,他與浙江出身的王家大公子漸漸熟稔起來,某天進入大院,還結識了住在院內的衣服上別著國民黨黨徽的其他幾名青年,這幾名青年都對國民黨表示了失望和批判,並向他介紹了中國共產黨的現狀,表示真正在中國展開革命的,只有中國共產黨。川合從中了解到,他們幾個人當年是以中國共產黨的身份加入國民黨的。聽了他們一席話之後,川合寫道:

在這之前,我對於中國的革命,只有一點粗淺的知識。……現在,從這些中國的青年革命家的口中,我第一次知曉了中國共產黨,以及國民黨內部的情形,我更進一步地認識到了自己的無知。我對自己迄今為止只是憑借了一些觀念性的思想和單純的熱情而對中國革命產生憧憬,感到十分羞愧。由此我了解到了中國革命根本還沒有完成,我今後在革命中還可以發揮很大的作用,我對後一點暗中感到竊喜。 (同上,276頁)

他在北京一邊學習中文,一邊與一群具有左翼傾向的日本青年交往。但是北伐退潮後,首都從北京改成了南京,各種政治力量紛紛離開北京。他決定南下,前往政治激流湧動的上海。1930年7月初,他從天津坐輪船駛入了長江口:

長江之水,實在是浩浩渺渺與天相連,天與陸地相連,水陸空合成一體,將在江上行駛的輪船包裹了起來。在這一片大自然中,天津丸也成了一個點,朦朦朧朧地在一片煙霧中幻化了。我口中吟誦著朱放的詩句,對於自己顛沛流離的生涯,不免升起了幾許哀愁。當年宮崎滔天在初次進入上海時,涕泗淚流,恐怕也是因為見到了這滔滔的長江之水而感慨萬分的緣故吧。輪船不久進入了黃浦江。這裏人口四百萬的現代都市、大上海的高樓大廈吐露著煙靄,在雲中高高聳立。就這樣,一艘從華北駛來的小小的輪船天津丸,在這位於封建的中國一角的現代都市、帝國主義列國的牙城的碼頭上,靜靜地靠了岸。 (同上,319-320頁)

鬥爭聯盟

川合到上海後,先下榻在吳淞路上的日本旅館「辰巳屋」,後來透過他北京時代的朋友、此時已在上海的小松重雄,認識了專門研究中國問題的田中忠夫和左翼轉譯家、妻子是日本人的廣東人溫盛光。經由溫的斡旋,到達上海的第三天,川合和小松從「辰巳屋」搬到了施高塔路(今山陰路)臨街的一個白俄音樂家房子的三樓上。這一年的9月初,川合為了一點瑣事與房東的白俄音樂家發生了一點爭執,於是就與小松一起搬了出來,遷居到田中也住在那裏的溫盛光的家裏。

幾天以後,川合在田中的書桌上,看到了一份毛澤東的【湖南農民運動考察報告】的印刷品。此後,川合與小松又在這裏讀到了已成了日報的用桃紅色紙印刷的中國共產黨的機關報【紅旗】,密切註視著這一時期中國共產黨的動向。到了上海不久,川合就給在北京的一批日本朋友寫信,告訴他們上海的情況已經非常緊急,叫他們立即南下上海。8月下旬,副島、手島首先來到了上海。於是他們就在溫的家裏,組織了一個研究會,由溫的朋友、共產黨員王學文擔任指導。後來,王就成了他們在上海的左翼活動的主心骨。

徐州出身的王學文(1895-1985),1910年去日本留學,1913年考入地位很高的(東京)第一高等學校預科,1921年考入京都帝國大學經濟學部,師從河上肇教授,從本科到研究生。1927年學成回國,加入中國共產黨,不久就與中央特科建立了工作聯系,開展情報和調查工作。大革命失敗後,一度轉往日本和台灣,1928年回到上海,加入後期創造社,1930年加入左翼作家聯盟,不久發起成立社會科學研究會,任中共黨團書記。川合他們與王學文認識的時候,王正處於這樣的地位。

田中那時在主持日文的【上海周報】,報社位於今天四川北路多倫路北部的永安裏,川合和小松也為【上海周報】寫稿,獲得一點零花錢。川合覺得自己也不能一直在溫家做食客,就在這年的9月底搬進了上海周報社,主要為周報寫稿,每周一次到溫盛光的家裏,去參加研究會的活動。1930年10月中旬的某個星期日,在研究會結束時,有位姓姜的(川合後來在【佐爾格事件獄中記】日文版第138-139頁中說明,姜實際的姓名是蔣文來,是中共反帝委員會和外兵委員會的核心成員)提議,不能老是這樣坐而論道,也應該參加實際的鬥爭。王學文和大多數人都表示贊同,川合建議把這個團體的名稱冠名為「日支鬥爭同盟」,這裏的「支」是指中國。研究會成員的田中忠夫、溫盛光、船越壽夫對實踐活動抱消極的態度,後來就離開了這一組織。川合後來在【一個革命家的回憶】一書中,用文學的筆觸描寫了這一組織的一次活動,譯述如下:

上海北四川路的北端,在通往日本海軍陸戰隊道路的一個丁字路口的盡頭,有一條瀝青路面的狄思威路(現溧陽路),在黑暗中蜿蜒伸展,閃爍出黑色的幽光。這條路上,剛才有一輛巡邏的卡車開過,車上是戴著頭盔、佩著槍彈夾子、帶著手槍的工部局的英國人和印度人巡捕。日期是1930年11月7日(十月革命的發生日)。沿街是日本料亭「月廼家」庭園深沈而長長的墻垣。為了演習,每天早上都會有日本陸戰隊的士兵們被運送到墻垣前來。現在,這面墻上,有兩個人影,就宛如壁虎一般緊緊地貼在上面。過了一會兒,街對面的樹蔭間,有一支點燃的香煙,以煙頭的光亮,在空中劃出了弧線,然後被丟棄了。與此同時,在墻垣左右兩端的人影,同樣用煙頭的火向左右晃動。就在這一瞬間,貼在墻面上的兩個人就迅速動了起來。墻面上被迅速地用煤焦油寫上了半身大的字型。

打倒日本帝國主義

與中國的蘇維埃人握手

把槍頭轉過來,推翻資本家和地主的國家

中國共產黨萬歲

工農兵萬歲

日支鬥爭同盟

把這些文字寫完後松了一口氣的,是同誌手島博俊和西裏龍夫。……整個活動約持續了十分鐘。之後,大家迅速散去,手島和西裏,立即把手套和煤焦油、毛刷子扔進了墻內,就這樣快速地消失在了黑暗中。

而在這之前的一天晚上,西裏與自己的戀人在陸戰隊大門前慢慢走過,在崗哨面前裝出很親熱的樣子,以吸引他的註意,就在這一瞬間,川合與小松就趁機閃到裏面,散發了反戰的傳單。

日支鬥爭同盟等的這些活動,多少也是有點受到當時中共李立三城市暴動路線的影響,後來李立三的路線在中共黨內和共產國際中都得到了一定程度的清算,鬥爭同盟的活動,也就沒有再進一步展開,雖然營造了一定的聲勢,但畢竟,這是要冒很大風險的,而真正的實際收效,恐怕也沒有期望的那麽大。月廼家的圍墻上塗刷標語的事情發生後,上海日本領事館的警察(那時有一支相當規模的警察隊駐紮在上海)立即表現了高壓的態勢,他們首先把目光盯上了東亞同文書院。恰好,進入1930年12月的某一天,有四百五十名日本海軍士官的候補生到同文書院來參觀,站在校門口的幾名該校的學生把一個寫著「禮品屋」的大信封遞給他們,裏面都是反戰的傳單。這件事立即驚動了上海的日本警察當局。他們立即突擊搜尋了學生的宿舍,抓捕了三十余名學生,其他還有不少人被卷入其中,一部份被逮捕,一部份立即逃離上海或隱蔽起來,原先的組織功能受到了嚴重破壞。

川合本人則緊急離開了上海,到北京去暫避。

與尾崎秀實、史沫特萊和佐爾格的相識

1931年春天,遷居到北京大學附近的京兆公寓的川合的住所,一天突然有一個二十七八歲的青年人翩然來訪,說是來傳達上海的姜同誌的話,請他回上海重新活動。於是,5月中旬,川合離開了北京又來到了上海。

回到上海後,川合繼續為【上海周報】寫稿,對當時的中國政治形勢進行分析和評論,同時等待中共組織的聯系。這一時期,他住在寶山路的一處民宅內,周邊住的都是中國人。這時,日本關東軍在日本當局的默許下,策動了九一八事變。此時,川合透過街頭聯系,已與中共成員姜取得了聯系,姜在北四川路上的永安小學安排了一個房間,10月10日左右,川合去那裏見了他,上海東亞同文書院中西功也在。姜對川合說,黨有重大的任務交給你,黨對你很信任,但今天在這裏說話不方便,你明天再來吧。要向你介紹一個日本人。一切你與那個人商議了以後決定吧。

翌日川合如約而去。坐在那把快要壞了的椅子上,用銳利的目光盯著門口,看進來的是誰。這時,一個身穿法蘭絨長褲、藏青色上衣的男子笑瞇瞇地進來了,手裏拿著一罐罕見的英國香煙。這就是時任【朝日新聞】駐上海記者的尾崎秀實(1901-1944)。他見到川合說,不好意思,給你提出了冒昧的要求。川合之前曾見過尾崎,在【朝日新聞】的上海記者大西安排的餐敘會上,當時川合還以為尾崎不過是一個八面玲瓏的左翼的同情者而已。此時,川合心裏想,說得神神秘秘的日本人,原來就是尾崎啊!

他用一雙細小的、充滿知性的、目光銳利的眼睛瞥了我一眼後,臉上出現了可愛的笑容。

我對他簡單地說了一句:

「不知道我能為你做點什麽。」

這時,他省去了客套冗言,簡單地對我說了一句:

「你的情況我已聽說很多了。那麽,明天下午一點,我們在郵局旁邊見面吧。」

然後與姜簡單地說了幾句話,就離開了。

……

我那時做夢也沒有想到,我與尾崎的這一瞬間,竟然決定了我與他一路成了漫長命運中的同伴,直到他死去。人的命運真是不可思議。 (川合貞吉【ある革命家の回想】,東京徳間書店1987年,78頁)

這裏的郵局,應該是1924年建成的位於四川路橋北堍的上海市郵政局,該大樓至今仍然巍然聳立著。繼續譯述川合本人的回憶:

翌日,從半夜起下了一點雨,乳白色的天空,陰陰的。我按照指定的時間和指定的地點,站在郵局入口的旁邊。

不一會兒,尾崎出現了。穿著那時上海流行的皮大衣。汽車、電車和行人不停地在街上來往穿梭,熙熙攘攘。在一片喧嚷中,一輛有車篷的汽車停在了我們面前。就在我略感驚訝的時候,車門開啟了,一位戴著賽璐珞框眼鏡的、長相有點恐怖的外國女性,向我們招手。一雙像鷹一般的眼睛,令我印象深刻。

尾崎用眼神催促我上車。汽車駛過了蘇州河,來到了南京路。然後來到了一家很大的中國菜館前停了下來。那個外國女性先下了車,一個人走在前。是一個個頭很高的女人。手裏拿著一根短短的手杖。穿了一套有點咖啡色的上下套裝,手裏甩動著手杖,走進了飯店。 (同上,79頁)

這家餐館店名叫「杏花樓」。史沫特萊走到眾多包房的裏面的一間,推開只有中間一段的門,走進了狹小的房間。房間內暗暗的,雖是白晝,依然點著燈。

在電燈的映照下,對著外面的左側,坐著一個男人。有點長長的面孔,臉上有深深的皺紋,茶褐色的頭發,銳利的眼睛……。初看上去,年齡大概有五十左右。(我事後知道,女的叫史沫特萊,男的叫佐爾格。那時,我都不知道有史沫特萊這個人的存在)

四個人互相握了手。一切都在不言之中了。到了此時,已經沒有詢問對方姓名的必要,也沒有告訴的必要了。一切都在於直感和信任。只是要在日益激烈動蕩的世界形勢中,以生命來守護人類。當然,我不覺得這兩個外國人是為英國或是美國服務的。今天共產主義的國際組織,就只有「共產國際」了,我們只要按照共產國際的命令來行動就好了。因此,在這裏,我只要了解我的任務就好了。我只要正確有效地行動就好了。我抑制住內心的激動,靜靜地與尾崎一起並排坐在那個男子的面前。房間很小,四個人面對面坐的時候,連侍者進來的空間也沒有了。與房間的狹小不相稱的很大的大理石的桌子上,不一會兒端上來了幾種廣東菜,象牙筷。史沫特萊拿起了葫蘆狀的老酒酒壺,給我們一一斟酒。

佐爾格開始用英文問我說。

「你在華北、東北(原文是滿洲),有很多熟人和朋友嗎?」

「也不是很多。在北京,有我組織起來的同誌,也有熟人。在東北,有我的一些北京時代的朋友散在各處。」

「你現在立即可以出發到華北和東北去嗎?」

「可以。」

「情報與新聞記者一樣,一般的情報就可以了。我特別希望你留意一下日軍進攻西伯利亞的動向。」

「聯絡方法是?」

「請你具體與尾崎商量一下。」

「我不知道我能做得怎麽樣,但我試試看。」

「預定時間最多兩個月,到時候就請你回來,直接向你面詢情況。但請你每周務要給我們一次書面報告。」

他講得不夠清楚的地方,尾崎就進行了補充說明。

佐爾格和史沫特萊好幾次用德文進行了交談。然後尾崎用英文說了對於滿洲事變(九一八事變)的情況判斷,也說到了上海事態的發展。好像還說到了停泊在上海的英國軍艦及其效能等。我對英文對話還不能完全聽懂,一半是自己推測的。那時,我得到了一張一百美元紙幣的旅費。

佐爾格以嚴肅的口吻用英文對我說:

「一步一步,走向未來。」

他緊緊地握住我的手,握得我手都發麻了。我異常緊張,都忘了菜和酒的滋味。

我和尾崎懷著興奮的心情,走在南京路上。遠遠的從黃浦江上吹來的風,使人臉頰上感到一陣快意。兩個人走進了一家巧克力店,緊張的心弦才松了下來。

這時天漸漸黑了,店堂裏只有兩三個客人。面前是侍者端來的檸檬茶,我們倆互相對視了一下。

尾崎說:「他們應該不是為帝國主義服務的。」

我回答說:「無論從行為動作上來看,還是判斷情況的方式來看,我覺得是自己的同誌啊。」

「那個英語,既不是英國口音,也不是美國口音。」

「那麽,是俄國人的英語嗎?」

「怎麽說呢……」

從尾崎的這番話來看,好像他也不很清楚這兩個怪怪的外國人的真面目。只是相信,他們來自一個正確的組織,與我們的目的是相同的組織。這個組織,想要透過這次行動來考驗一下自己的能力。我說了一句:

「他們是共產國際麽?」

尾崎笑道:「就沒有必要如此的追根問底了。你就相信我吧,好好幹!」

尾崎的眼睛裏充滿了熱情。

「好!」

我緊緊握住了尾崎伸出來的手。 (同上,80-83頁)

川合在中國東北的情報收集活動,限於篇幅,這裏略去不述。1931年12月上旬,他奉命又回到了上海。下了船,立即去了施高塔路上的尾崎家裏。尾崎微笑著與他握了手,說了幾句慰問的話後,關照他立即寫一份報告,報告的要求有三點,第一,這一條情報是哪裏獲得的,寫清楚;第二,獲得的情報如實寫出,不要夾帶私見;第三,在最後寫上自己的分析和評論。於是,川合就在尾崎家裏,寫了一份幾十頁的報告。尾崎收取了報告書後,對他說,之前所有的信件都收到了,上海方面對你很感謝,你現在可以離開了,明天傍晚再到我家裏來一次。

翌日傍晚,川合又去了尾崎家。然後一同外出,在路上叫了一輛汽車。

汽車在喧喧嚷嚷的夜晚的街上行駛,從北四川路越過了蘇州河,從南京路來到了法租界的街區,開到了靜安寺路外的某條路上的一幢七八層樓公寓的附近,尾崎舍棄了汽車。夜色漸濃,霓虹燈很美麗。 (同上,123頁)

尾崎望了一會兒樓上。然後催促著川合進了公寓,坐電梯達到了四樓。川合在回憶錄中寫明,這裏是上海萬國儲蓄會公寓。地點在靜安寺路(南京西路)外的法租界。

電梯到了四樓,我們下來,在某一個房間的門前,敲了門。

門馬上開啟了,出現了史沫特萊女士。……她立即端上來一套咖啡具,給我們倒上了熱熱的咖啡。……柔軟的低垂下來的紅色的窗簾,立地燈散發出來的柔和的光亮,仿佛陷入在沈思中的一對瞳子,總讓人覺得,這是一雙憂郁的眼睛,掩藏了理智的眼睛,也是一雙充滿的戰鬥精神的眼睛。她掏出了有過濾嘴的美國香煙,自己一支,還遞給了我們倆。不一會兒,佐爾格走了進來。 (同上,124頁)

在緊緊握手之後,四個人圍著桌子坐了下來。尾崎已把川合的報告書轉譯成了英文,並且用英文做了概說。佐爾格非常認真地傾聽著,史沫特萊則把包括內蒙古東部在內的中國東北地圖攤開在桌子上,並根據話題,一一點出來進行了說明。隨著話題的深入,佐爾格的神情也越發嚴肅緊張起來。

後來,四個人又在極司菲爾公園(今中山公園)內進行了一次會談。然後,他又踏上了北上的行程。

尾崎秀實

史沫特萊

佐爾格

在「一·二八事變」的風雲中

1932年1月28日午夜,日方向中國守軍發起挑釁,戰火在上海燃燒起來。這就是後人所稱的一·二八上海事變。川合於戰爭爆發的第三天,即1月30日淩晨,乘坐奉天丸從東北抵達了上海楊樹浦碼頭。他想要去施高塔路上的尾崎的家裏,與他接上聯系,但北四川路一帶已成了戰場,當晚,在吳淞路上的一家日本小旅館「橫濱館」內住了下來。翌日早上,川合還是想要與同誌接上關系,冒著槍林彈雨,小心翼翼地來到了永安裏122號的【上海周報】社,果然還有同誌在,並獲知,尾崎現在臨時居住在日本旅館「萬歲館」裏。

當天夜晚,川合去萬歲館存取了尾崎。尾崎告訴他,他已接到了報社的調令,過兩天就要回日本了。川合對他說,他明天一天在橫濱館等他的訊息。

翌日晚上,川合與尾崎一起,從北四川路的日本人守衛區,突破了一道一道的各種防線,來到了聯絡點的外灘。川合的手臂上,戴著【滿洲日報】的臂章,尾崎戴著【朝日新聞】的臂章,像是戰地記者的模樣,口袋裏卻藏著重要的報告。從外灘大廈鱗次櫛比的這一邊向江邊望去,有一個高個子,在淅淅瀝瀝的雨點中向他們揚起了手。川合認出了是佐爾格。他大步流星地穿過馬路走到了他們這一邊,彼此不說話。佐爾格走在前,他們跟在後邊,無言地拐進了北京路,街角上,一輛汽車正等著他們。他們上了車,汽車在深夜的雨中向法租界駛去,來到了史沫特萊居住的公寓。史沫特萊從打字機前飛奔過來握住了川合的手。佐爾格也拍拍川合的肩膀,與他緊緊握手。四個人圍在地圖前,就川合報告的情況,熱議到了夜闌人靜。佐爾格趕在天亮前回去了。川合與尾崎就和衣在史沫特萊的床上小睡了一會兒。

暫時先回去的佐爾格,在八點左右又過來了,就今後的行動進行了商議。佐爾格希望尾崎能繼續留在上海,哪怕辭去【朝日新聞】的工作。尾崎沒有答應。佐爾格要求川合再次前往東北,然後在3月25日前回到上海,川合可將報告直接寄到佐爾格的私人信箱,並告訴了塔克辛箱的號碼。

在尾崎回國的前一天,川合與他一起察看了戰場。川合原來居住的日本海軍陸戰隊所在地西側的寶山路,已經化為一片灰燼,廢墟上還冒著幾縷白煙。施高塔路上的日本女子學校前,淒慘地豎立著日本戰死者的墓牌。他們既為死去的日本士兵的家人感到心痛,又為中國軍隊和人民的浴血抗戰的英勇精神大為感動。尾崎給川合講述了昨天見到了十分慘烈的一幕,最後他充滿力量地對川合說:「你要記住,重要的是,即使到了最後一刻,也不要放棄希望!」

他後來身陷囹圄,受到了死刑的宣判,但直到最後的瞬間,都一直沒有放棄希望,忍受了所有的恥辱,竭力想要活下去。

後來,我把他的這句話,記在筆記本上,當作自己的座右銘。……尾崎的這句話,在我後來三次遭到逮捕的時候,在我與官憲的鬥爭中,給予了我多大的勇氣,讓我在生死之際得以活了過來。 (157-158頁)

川合按照佐爾格的要求,再度前往東北,在那裏的工作告一段落後,於3月24日中午坐船回到了上海,暫時住宿在【上海周報】社。根據與佐爾格的約定,25日下午一點,川合準時去了福建路附近的一家名曰Yellow Jaket的餐館,等了好久,結果佐爾格沒有出現,直到第三天,佐爾格來了。川合內心一陣激動,兩人緊緊握手。佐爾格告訴他,所有從北京、天津及東北寄給他的信件,都收到了。

1932年5月的某一個傍晚,川合去朝日食堂吃晚飯,日本領事館的警察也常來這裏吃飯,這裏甚至被稱為領事館警察的禦用食堂。結果這一天,川合突然被特高課的幾個警察夾住,然後被帶到了領事館警察署,幾次審訊之後,被關押在五號牢房裏。二十五天之後,6月上旬,他被放了出來。應該是內奸告發了他,但是警方缺乏確鑿的證據,最後仍是獲得了自由。後來他得到佐爾格的指示,可以回日本去,到了日本後,與尾崎取得聯系。他從佐爾格那裏獲得了一筆錢。

1932年7月下旬,川合貞吉登上了駛往神戶的長崎丸,他在甲板上,對著漸行漸遠的黃浦江兩岸,深情地說了一聲:「再見啦,上海!」

回到日本後,他與尾崎又建立了聯系,兩人時相交往。1941年佐爾格的間諜案終於東窗事發,10月15日尾崎最先被逮捕,佐爾格是在稍後的18日遭到抓捕。川合則在10月22日也遭到逮捕,被判刑十年。被此案牽連而先後被捕入獄的總共有二十四人。佐爾格和尾崎於1944年11月7日同一天被處以絞刑。今年恰好是佐爾格與尾崎遇難八十周年。

川合本人在日本戰敗後的1945年10月10日,根據占領日本的盟軍總司令部的指令,作為政治犯獲得了釋放。之後他與尾崎的同父異母兄弟尾崎秀樹一起發起成立了「尾崎-佐爾格事件真相究明會」,試圖將這一事件的來龍去脈弄清楚。除此之外,他埋頭著述,出版了近十本書,其中的【一個革命家的回憶】【遙遠的青年時代】【佐爾格事件獄中記】,記錄了他波瀾壯闊的一生,但一直存在著對他質疑的聲音。川合後來的言論,一直是反對帝國主義、反對資本家的社會主義論調,他自己也一直以革命家自居。

但是,2007年,美國國立檔案記錄管理局根據2000年制定的【日本帝國政府情報公開法】,對相關文獻進行了解密,根據解密的檔,川合在戰後不久,曾經為占領日本的盟軍總司令部(GHQ)參謀第二部(G2)服務過,有人甚至認為他是美軍的間諜。一橋大學的加藤哲郎教授對解密的檔進行了挖掘和解讀,並在2014年出版了一部著作【佐爾格事件——被顛覆的神話】,對川合曾是美軍間諜的事實進行了揭露。

事實是,基於冷戰格局的逐漸形成,參謀第二部(G2)和美國民間情報局(CIS)對佐爾格-尾崎事件抱有濃厚的興趣,組成了以威洛比(C·A·Willoughby)為首的調查團,依據文獻和證人口述,在1949年出版了【紅色諜報團的全貌:佐爾格事件】。在進行這項調查時,美國占領軍註意到了川合貞吉,在1947年9月開始了對他的暗中調查。美國的這份報告涉及史沫特萊與佐爾格的關系,史沫特萊對此提出了抗議,說是無端的誣告。於是美國占領軍當局就史沫特萊與佐爾格的關系,在1949年2月16日對川合進行了訊問,從川合的口中獲知了詳實的證據。在強烈排共的麥卡錫主義興起的1950年,史沫特萊陷入了頗為窘迫的境地。

川合對美軍所說的那些內容,在他1953年出版的【一個革命家的回憶】中,都有很詳細的展開,他向美軍所供述的,並無任何汙蔑之辭,也不存在告密,他也並沒有因此而成為美軍的情報人員。但他收取了美軍的報酬,這總是有些不光彩。當然,他之前為佐爾格工作,也都有收取經費和報酬的。也許,因此,川合認為自己為美軍提供了服務,收取一點報酬也是應該的,畢竟他並無固定的收入來源。

川合自他青年時代起,就一直主動靠近勞工階級、共產主義和共產黨,並積極參加了諸多左翼運動和活動,為此他曾多次入獄並被判處長期徒刑,但他從來沒有在組織上加入過共產黨,也沒有明確表示他堅定地信仰共產主義。但他是一個左翼人士,這一點應該沒有歧義。從氣性和行為上來看,他身上更多地還留存著近代日本「大陸浪人」的氣息。

(作者單位: 復旦大學日本研究中心 )

本文先發於【澎湃新聞·私家歷史】。歡迎點選下載「澎湃新聞」app訂閱。點選左下方「閱讀原文」即可存取全文。

投稿信箱:[email protected]