*本文為「三聯生活周刊」原創內容

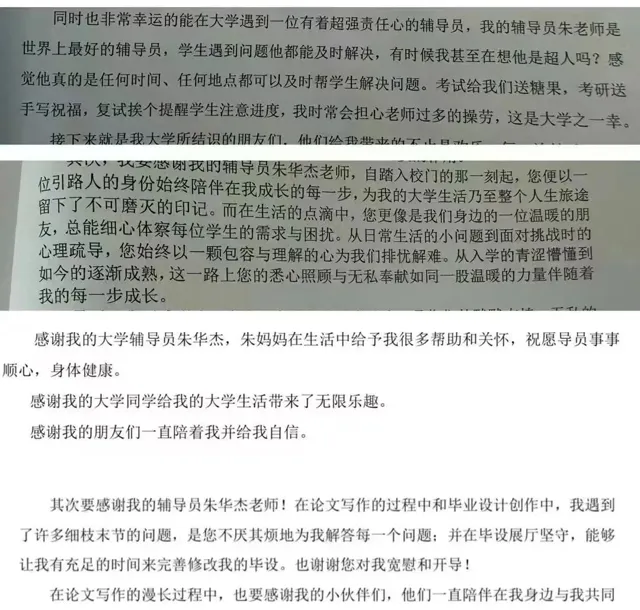

今年畢業季,武漢工程大學藝術設計學院的輔導員朱華傑,成為了本科生畢業答辯現場一個特殊的存在。評委老師們發現,本院389名畢業生裏,有100多人在論文致謝中提到朱華傑,或者直接稱呼他為「朱哥」「朱爸」「朱媽」:「我的輔導員是世界上最好的輔導員……有時候我甚至在想,他是超人嗎?」「朱媽媽在生活中給予了我很多幫助和關懷……」

學生眼裏的「最佳輔導員」,意味著什麽?作為距離學生最近的人,一個合格的輔導員是如何觀察、理解學生的需要,又如何陪伴他們走過大學四年?

以下是朱華傑的自述。

記者|覃思

編輯|王珊

焦慮的第一年

我最早是在朋友圈看到學生的致謝的,後來有幾個教研室的老師過來跟我說,至少有100個學生在致謝裏提到了我,我挺驚訝的。大學四年以來,我很少收到學生們這樣熱烈直接的表達。

朱華傑和畢業生合影(圖源武漢工程大學)

我是2020年研究生畢業後進入武漢工程大學擔任輔導員的,那時我27歲。進入教育行業對我來說是一個自然的選擇。我父親是軍人,工作調動頻繁,我們總是搬家,我也就換了很多小學、初中、高中。 現在想來,頻繁的變動並沒有給我帶來特別的負面影響,因為我遇到了很多好的老師。

比如我初一的班主任。當時的我很貪玩,上課總偷用手機。班主任是語文老師,她把我叫去談話,她說她很欣賞我的作文,看得出我喜歡寫作,她希望我能認真學,下課再玩。那時候我的確很喜歡閱讀、寫東西,當我聽到她點評我寫的幾篇作文,而且說出具體哪寫得好,我才意識到她細致地觀察著我。 雖然一年多之後,我就離開了這個老師,但那種被看見的感覺,我一直記得。

受訪者供圖

這些可能都造就了我日後對教育的理解和興趣:

人生是分階段的,一個人不可能永遠陪著另一個人,但在每個階段,身邊總會有一些人。如果能在一個階段碰到某個好的老師,好的同學,我覺得就很好。

在武漢體育學院讀本科和碩士的幾年,我幾乎每個暑假都去鄉村支教,來上課的孩子們大多是留守兒童,暑假缺少陪伴,但每次看到我們都笑得很開心,我也高興自己能給他們一段「陪伴」。後來在學校,我腿受了傷,不太好再從事運動相關的工作,加上母親身體不好,我希望留在她身邊照顧。輔導員的工作對我來說是很合適的選擇。

我的第一屆學生有389人,有另一位輔導員和我一起帶。當時,我並不覺得學生人數特別多,我更大的壓力來自對輔導員這個角色的不熟悉:上學的時候,我是那種不主動求助、不願意給別人添麻煩的人,和輔導員接觸很少。剛開始工作時,我把輔導員當作是學校通知的執行者,刻板地把所有通知一股腦發給學生,要求他們嚴格執行,但學生不放在心上,我的工作也吃力。

我還會根據自己的經驗和想法來安排活動。 他們大一的時候,我組織了一次年級拔河比賽。我本身是體育學院畢業的,根據我的經驗,拔河明顯是能增強班級凝聚力的運動:大家一起使勁,一起喊口號,效果會很好。結果報名的人很少。我去問學生,他們說不想去操場,不想參加集體的運動。

我只好去找學院裏更有經驗的輔導員求助,他提醒我:你要從學生的角度出發,好好想一想,什麽是真正跟學生有關的事?學生關註的焦點又是什麽? 我意識到,我需要理解我的學生。

我和我的學生們相差9歲。他們是2002年左右出生的一代。 我慢慢發現他們有很強的「網路內容」,他們會在網上表達自己的情緒,這種情緒起伏又很大。 他們也更習慣網上溝通,不喜歡面對面看著我的表情、對著我的臉說話。我讓學生來辦公室跟我聊一聊,他會說,老師我能不能不來,就打字行嗎?很多學生跟我這麽說。

我只能繼續關註著他們在網上的動態,時不時找他們問一問,他們經常回復我千奇百怪的表情、各種各樣的縮寫,我就上抖音、小紅書查一下什麽意思。我還會認真的去看他們的朋友圈、QQ空間。一次,有個學生發朋友圈,講一件讓他不高興的事情,我去問他怎麽回事。沒想到他說,老師我沒事,我就是在網上發瘋,你不要理我。等我再一看,他竟然立刻就把我遮蔽了,我看不到他的朋友圈了。當時我就特別不能接受這個,心想我是來關心你的呀!

2020級畢業生在論文中致謝朱華傑(圖源武漢工程大學)

可以說,當輔導員的第一年是我最焦慮的一年。 因為我會擔心,如果沒法有效溝通,那學生會不會發生一些意料之外的事情,而我沒辦法及時發現、幫他們解決,這種失控感讓我特別難受。我感覺學生自己有一扇心門,掩得死死的。

學生的接納

學生慢慢開始對我開啟心門,還是從我陪他們度過一些困難之後。 受疫情影響,在學生大一大二的時候,我常常陪同他們去醫院看病,有時在醫院陪護一整晚。前後有好幾十個學生,就是這樣熟絡起來的,當他們的室友、同學遇到問題,他們會告訴對方:朱老師是一個能夠溝通的老師,你去看看他能不能幫你。

我會想各種辦法讓學生知道,我在關心他們,我和他們是同一條戰線的。 大二的時候,女生們面臨一次宿舍搬遷。那時候正是假期,學生們都不太願意回學校搬宿舍。我看施工的人員把新宿舍裝好了,就在b 站上現場直播,給學生詳細介紹寢室。1小時的直播裏,學生一看就發現,噢,新宿舍確實條件好很多,反對的聲音就少了一點。等正式搬的時候,我找學校物業借了幾輛大的三輪車,再召集了一些男同學當誌願者,這樣女生們搬宿舍的負擔沒那麽重。

受訪者供 圖

我很重視學生找我幫忙的請求。因為我自己也是個「社恐」,我會想,學生來找我,他一定是經歷了非常多思想鬥爭,沒有辦法了才來找我的。 比如說吳靜。我最初接觸到吳靜,是因為她要申請國家對困難學生的助學金。她來自一個農村家庭,小時候父親受了工傷,失去勞動能力,家裏很拮據。我和她聊天的時候,覺得這個孩子太禮貌了,不自信,幾乎有點唯唯諾諾,跟我講話的時候,低頭、臉紅,總是在承認自己的錯誤,即便她根本就沒有犯錯。比如談到小組作業做得不夠好、在奶茶店兼職的時候被客人刁難,她都會覺得是自己的問題。

我希望吳靜能增加自信心,意識到自己不比別人差。 除了口頭鼓勵,我邀請她來做學生工作辦公室的助管,這是一個勤工儉學的崗位,每個月有薪資,她協助辦公室的輔導員處理一些工作。 有一天,一個老師告訴我,吳靜做事特別認真、任務完成的很漂亮,跟老師們的表達也很清晰。 我感受到她狀態的改變,能大方地跟其他人溝通了。 後來她靠自己找到了實習,之後又在一家電商找到了工作,雖然還是時不時會自我懷疑,但不再那麽手足無措。

學生出現好的轉變,是我工作最大的意義感和動力來源,我就覺得是一個很大的正反饋。 而且,我和學生的關系是相互啟發的,學生的能量時常打動我。我記得吳靜申請國家助學金的第三年,她來跟我說,她放棄今年的助學金申請,讓我可以考慮其他困難的學生,因為她父親的工傷賠償剛剛下來了。她的善良,讓我很受觸動。

朱華傑帶學生參加支教活動照片(圖源武漢工程大學)

我相信,學生雖然因為閱歷和內心的局限,可能會有脆弱、崩潰的時候,但是都有一種潛力,是能夠自己走出困境的。當學生從五湖四海來到學校,脫離了父母,一下子到一個開放的空間,不知道往哪裏走。我的角色就是給他們一點點支撐,也許他們就缺這一點點支撐。就像吳靜,你拿一個畫筆輕輕點一下,給她一個顏色,她就能放出很多很多光芒。在一些細小的時刻,我也有意讓學生感受到我的存在,我會給他們發生日小紅包,寫一個祝福在裏面。考四六級的時候,我就發棒棒糖,我說這叫幸運糖,考試有時候就需要那麽一點運氣。

神經末梢

當然,輔導員的工作不僅僅是對學生的思想引導,還有日常管理。 那是極其瑣碎的部份,比如學生不知道去哪裏繳電費、去哪裏考試,甚至有學生會找我替他跟任課老師溝通。 我理解高中學生初入大學有一個依賴階段,但是我會劃定一個界限 。比如我專門開了一個通知群,裏面只有我能發訊息,一個事情怎麽做,我會把它分解得很清楚。學生來求助的時候,我會讓學生自己先去看通知,如果看完還有問題,再來找我。學生不會跟老師溝通,我會告訴他,你在下課的時候跟上去,問老師「這個怎麽弄?能不能給我一些指導?」,這樣就好了,如果嘗試完還有問題,再來問我。

家長有時候想的也很簡單,他就覺得有什麽事,給輔導員打一個電話就好了。我接到過讓我幫忙找孩子的電話,後來發現是孩子在睡覺沒看手機,也有家長打來說,讓我用自己的人脈幫孩子找份工作。面對無法實作的請求,我就實話實說,但我也會告訴家長,我能給他什麽支持,比如我建了一個就業資訊共享群,孩子會接收到這些資訊,但他們也要自己努力,才能達到一個好的結果。

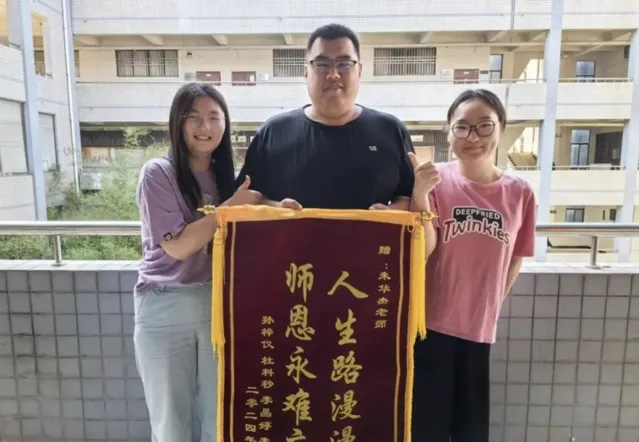

學生給朱華傑老師送來錦旗

有一部份行政工作,我會讓AI輔助我做。 比如寫一個報告、一個計劃,我會用 AI 擬一個草稿,然後我再修改完善。我會嘗試新的工具,讓自己的壓力降低。這些瑣碎的工作,之所以能堅持下來,有個很重要的條件:學校裏的每一個部門,能接住學生透過我表達的需求。我把我的位置,理解成一個巨大系統中的神經末梢。我負責把學生的問題,跟學校的各個職能部門串在一起。就拿學生搬宿舍來說,很多學生反饋說新宿舍的插座少,我就向學校後勤保障處反饋學生的訴求,申請新打一個插座,最後就實作了。

有一年暑假,宿舍樓停電,天氣炎熱,我向學院申請把會議室和活動室開放,把空調開啟,讓留校備考研究生的學生們臨時過一夜。再比如有學生遇到詐騙,我就帶他到保衛處,保衛處有專門的老師來幫他對接警方,我主要負責安撫學生的情緒。學校也有專門的心理輔導老師、就業指導老師等具備專業知識和能力的老師,當我遇到解決不了的問題時,我就把情況向他們反饋,同學生一起和相關的老師對接,而不是一攬子都自己做,專業的人做專業的事。

我們學校裏有位管理層的老師說過,如果一個學生出現意外情況,這個責任不是輔導員一個人來背,是所有的學院領導、相關的職能部門一起承擔這個責任。但是,如果輔導員本可透過查寢、點名、查課等多種手段了解到學生的情況,避免意外發生,但他卻什麽都沒做,一問三不知,那麽輔導員就要承擔主要的責任了。一個明確的職責範圍,對於輔導員來說很重要。

【開端 】劇照

清晰的晉升通道,也讓我能看到職業方向,能待下去。 在我們學校,輔導員有雙線晉升制度,可以從管理條線晉升,比如帶出了優秀班集體、在輔導員競賽中獲獎,就可以加分;也可以從教師條線晉升,比如帶大學生職業規劃課、勞動教育課等課程,做課題、發論文,能從助教、講師,一步一步升到副教授。這套「輔導員職業化」的制度,已經明確了。

即便有這些支持系統,說實話,輔導員依然是一個艱巨的工作。 工作和生活之間,我感覺我沒有平衡。我的工作時間,理論上是早上8點到辦公室,下午5點半下班,不過實際上是24小時待命的,手機不能關機,萬一學生有什麽事情找到我,如果事情緊急,我肯定要第一時間到場處理。這幾年來我沒有談戀愛,因為我不知道怎麽去分配時間,把工作忙完了就想一個人好好休息一下。

工作四年下來,我感受到現在的學生們,其實和少年時的我一樣,最需要的是被聽見,被看見。 跟學生聊天的時候,更多時候我只是聽著,聽他們講很久很久。他把所有的情緒說出來之後,其實他自己就會好很多了。我的共情能力,也許來自我母親。她是一個無條件支持我、站在我身邊的人。我31歲了。不像其他同齡人的父母,她既不催婚,也不給我別的壓力,只是讓我做我喜歡的事,尊重我的選擇。我當輔導員這幾年,我母親總跟我說,好好對待你的學生,他們好不容易考出來,然後又經歷疫情,是很不容易的,你不要太嚴厲了,要幫他們解決困難。

(吳靜為化名)

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到

排版:布雷克 / 稽核:同同

招聘|實習生、撰稿人

詳細崗位要求點選跳轉:

本文為原創內容,版權歸「三聯生活周刊」所有。 歡迎文末分享、點贊、在看三連! 未經授權,嚴禁復制、轉載、篡改或再釋出。

大家都在看

「 點贊 」「 在看 」,讓更多人看到