一

幼時,在外婆家午覺醒來,外婆總會打趣道: 「從蘇州回來咧。」 這其實是一句令人費解的話—— 「睡覺」 怎麽會和 「蘇州」 扯上關系?不過,外婆也不知道緣由,只知道在她小的時候,也是這麽聽來的。而在奶奶家,我總是聽奶奶說出一個叫 「gang zang」 的詞語 (前字一聲;後字四聲) ,是聊天的意思。那個時候,我總覺得這個詞很 「土」 ,因為這個詞和普通話對應不上,以為是 「深鄉下」 裏流出來的詞匯 (官音對鄉音方言之歧視,背後乃政治空間等級勢差之故) 。

隨著年歲的增長,閱讀積累,才了解到,這兩句令我兒時頗為困惑的話,背後竟凝結著吳地百姓數百年來的血淚憶痕——元亡明興之際,朱元璋和張士誠爭霸江南,成王敗寇之後,江南地區和蘇北片區,就開始流傳著了 「夢赴蘇州」 和 「講張」 這兩個話語。

對於這個張士誠,已身為九五之尊,知人論世極為刻毒的朱元璋,曾如此評價:

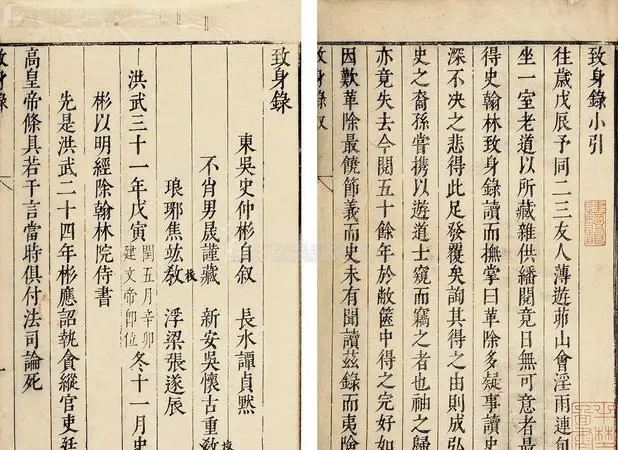

昔者天下大亂,有誌有德者,全民命,全民居。無誌無德者,焚民居而殺民命,所過蕩然一空。天下群雄以十數為之,其不才無誌者,誠有七八。唯姑蘇張士誠,雖在亂雄,心本智為,德本施仁。奈何在下非人,兄弟不才,事不濟於偃兵。 (朱元璋【大誥三編】)

這個張士誠究竟是何人物,讓吳地百姓如此緬懷,讓心胸狹隘的君王給予如此高的個人評價?

二

「元季之亂,江南諸郡多陷於盜。」 (宋濂【朝京稿】) 值元末亂世,張士誠一介布衣,以不辨順逆,敢問天命的姿態,登上歷史舞台。

張士誠,小字九四,泰州白駒場亭人......以操舟運鹽為業......頗輕財好施,得群輩心......富家多陵侮之,或負其直不酬......士誠忿,即帥十八人殺義......招少年起兵。鹽丁方苦重役,遂共推為主,陷泰州。 襲據高郵,自稱誠王,僭號大周,建元天祐。是歲至正十三年也。 ( 【明史】 )

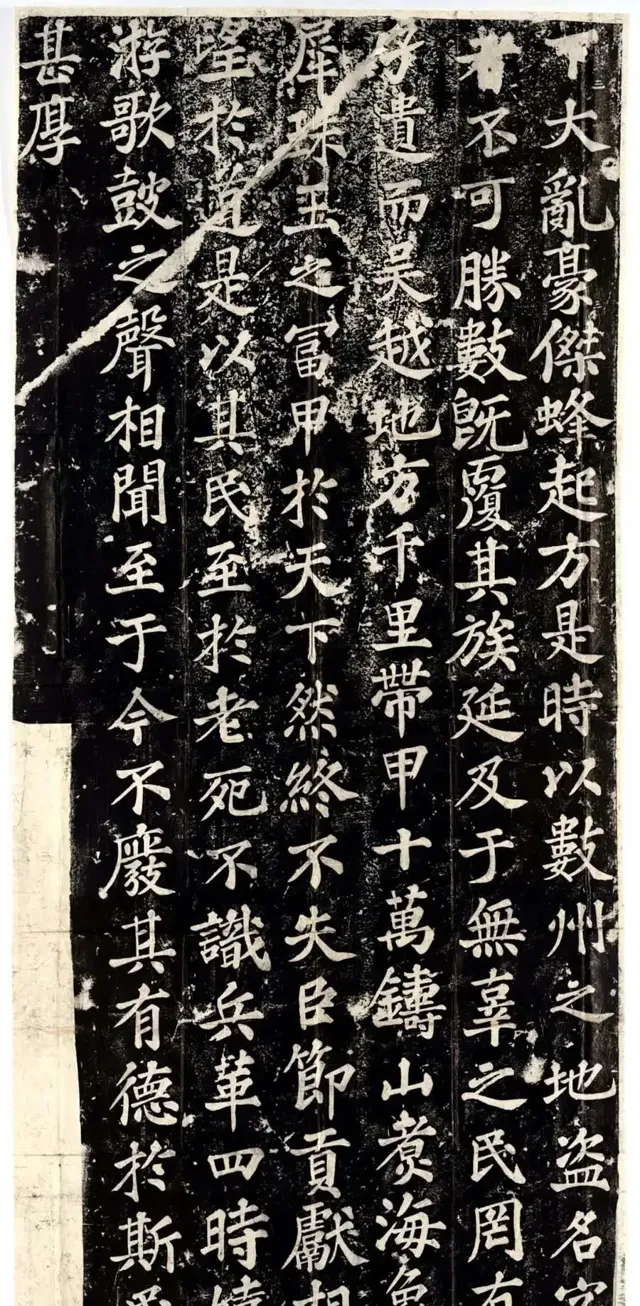

十六年二月陷平江,並陷湖州、松江及常州諸路。改平江為隆平府,士誠自高郵來都之。二十三年九月,士誠復自立為吳王。 士誠所據,南抵紹興,北逾徐州,達於濟寧之金溝,西距汝、潁、濠、泗,東薄海,二千余裏,帶甲數十萬。 ( 【明史】 )

勝國之末,太尉張士誠據有吳浙,僭王自立,頗以仁厚有稱於其下,開賓賢館,以禮羈寓。一時士人被難,擇地視東南若歸。 (楊循吉【吳中故語】)

張士誠 元至正十六年建都蘇州,到至正二十七年蘇州城淪陷,統治蘇州共十二年。

作為問鼎鬥爭的失敗者,有關張士誠的記載,必然受到據鼎權力的壓抑和醜化。但從張士誠治時所留下的材料來看,無論是安置流民、減免田賦、整頓吏治、疏浚水利、通商外藩,禮賢下士等方面,均頗有建樹:

張士誠起兵,招納流移,安撫百姓,鹽城流民大半歸家。 (陸仲達【陸氏再續世譜原序】)

死不怨泰州張,生不謝寶慶楊。 ( 畢沅 【續資治通鑒】; 丁酉八月,張氏取嘉興,元將楊完者拒之。張氏退還,然完者肆兇,縱兵屠害,掠財淫婦)

(田賦)悉免夙逋。賜當年田租十之四,並賜高年粟、帛及貧民粥糜。 (【弘治太倉州誌·城誌】)

蒙太尉不鄙夷小邦,且辱便蕃之惠,不勝幸至。 (鄭麟趾【高麗史】)

今車書如舊,儻商賈往來,以通興販,亦惠民之一事也。 (鄭麟趾【高麗史】)

泰定間,周文英【奏記】謂:「水勢所趨,宜專治白茆、婁江。」時莫之省也。張士誠閱故牘,得文英書,起兵、民夫十萬,塹白茆為港,長亙九十裏,廣三十六丈,委左丞呂珍督之,民憚其勞。時人采民言歌之,功卒告成,民大便利。 (【三吳水利集】)

渡江來吳,念吳民多艱,牧字者多非其才,悉選而更張之。 (楊基【送張府判詩序】)

今太尉以武濟時,以文經國,不愛玉帛輿馬,招來賢俊,四方奇拔之士,聞風而至者相望也。 (陳基【送周信夫序】)

太尉鎮吳之七年,政化內洽,仁聲旁流,不煩一兵,強遠自格,天人鹹和,歲用屢登,厥德懋矣。 (高啟【代送饒參政還省序】)

有今日不可及者四:兵不嗜殺,一也;聞善言則拜,二也;儉於自奉,三也;厚給吏祿而奸貪必誅,四也。此東南豪傑望閣下之可與有為也。閣下孜孜求治,上下決不使相徇也,直言決不使相遺棄也,毀譽決不使亂真也。 (【楊維禎復張吳王書】)

在群雄並起中,張士誠治下的江南頗有一番樂土氣象,有高啟 【吳趨行】 詩文為證:

仆本吳鄉士,請歌【吳趨行】。

吳中實豪都,勝麗古所名。

五湖洶巨澤,八門洞高城。

飛觀被山起,遊艦沸川橫。

土物既繁雄,民風亦和平。

泰柏德讓在,言遊文學成。

長沙啟伯基,異夢表休禎。

舊閥凡幾家,奕代產才英。

遭時各建事,徇義或騰聲。

財賦甲南州,詞華並西京。

茲邦信多美,粗舉難備稱。

願君聽此曲,此曲匪誇盈。

生逢亂世,而能獨善其身,方有此自誇的詠鄉之辭。飲水思源,對於張士誠保境安民,高啟更是大發感慨:

「今日下板蕩,十年之間,諸侯不能保其國,士大夫不能保其家,奔走離散於四方者多矣,而我與諸君蒙在上者之力,得安於田裏,撫佳節之來臨,豋名山以眺望,舉觴一醉,豈易得哉。」

(高啟【高青丘集】)

有此間樂土,士人

「

爭趨附之,富貴赫然

」。

(

元明

之際,江東士眾,所趨張士誠者,多風雅之士,附朱元璋之者,多經略之士)

張士誠治下,雖值群雄爭霸, 安全成本上升之際 ,然蘇州 一地稅收,相比於元仁宗八十萬石,也只是增至百萬石。而較於稍前元廷所據 時的橫征暴斂已大為寬減,汲取並不苛刻。 ( 【新元史·食貨】: 「課稅所入,視世祖時增二十余倍,即包銀之賦,亦增十余倍」【新元史·食貨】) 彼時, 張士誠 「雖假元名爵,實不用其命」 。 (【明太祖實錄】) , 「城池、府庫、甲兵、錢谷皆自據如故」 (【元史】) 若然,士誠以吳中民脂民膏,換取元廷王爵加身,則中原竟是誰人之天下,亦未可知。故 顧祖禹道 :「元之復亡,未始非士誠先據平江,竭彼資儲之力也。」 (【讀史方輿紀要】)

三

破陳友諒後,朱元璋釋出 【平周榜】 ,進犯吳中。 「江南亦有何罪?」 只是 「臥榻之處,豈容他人酣睡」 。 「占據江浙錢糧,十年不貢」 ,張士誠懷璧乃其罪。

城困三載,民皆為王死守,無叛誌。太祖使人徇於城下,父老荷戈答曰:「吾糠秕猶足支數年,豈降汝乎?」 (張符驤【吳王張士誠傳】)

被困日久,城中食盡。一鼠售錢三百文,革履鞍䩞,亦煮而充饑,甚危急。士誠乃集吳民告曰:「事勢如此,吾無策矣,將自縛詣軍門降,以救汝曹,若死守,則城破無噍類矣。」民聞伏地長號,有死守誌,不聽遣。 ( 黃暐 【蓬窗類記】 )

雖然吳松民眾自發起兵, 「傳檄欲存吳」 ,奈何 「孤城久抗」 ,勢所難擋。城破之際,士誠宅心仁厚, 「 縱宮人於民間,開庫藏,令其自取。」 (【逐鹿記】)

士誠聞城破,其母作淮音語士誠曰:「我兒敗矣。我往日道如何?」士誠乃悉驅其骨肉登齊雲樓,縱火焚之,而已獨不死,曰:「吾救一城人命。」乃就縛,俘至都下。 (楊循吉【吳中故語】)

嬪禦悉自經於齊雲樓下,竟鑰戶舉火,須臾煙焰漲控,嬌娃艷魄,蕩為灰燼。乃詣軍門降,吳民哭聲數十裏。 ( 黃暐 【蓬窗類記】 )

二十七年九月,城破,士誠收余眾戰於萬壽寺東街,眾散走。倉皇歸府第,拒戶自縊。故部將趙世雄解之。大將軍達數遣李伯升、潘元紹等諭意,士誠瞑目不答。舁出葑門,入舟,不復食。至金陵,竟自縊死,年四十七。 (【明史】)

「城潰姑蘇伯業終」 , (貝瓊【姑蘇】) 張吳政權完結。

關於張士誠之死,可靠史料,有三種說法,最具權力威懾性的官方記載:

至建康,竟自縊死 。 ( 【太祖實錄】 )

而朱元璋兩位部將所留下的紀實筆記,卻留下了另外兩種說法:

上召見士誠,但瞑目不言、不食,賜之衣冠,亦不受。遂令禦士扛於竺橋,禦杖四十而死。上命焚瘞於石頭城。 (俞本【紀事錄】)

械張士誠到京,太祖命縊殺之。 (劉辰【國初事跡】)

士誠拒不稱臣,未能身免,官史書其自經,恐有美化重八之嫌。 (【太祖實錄】歷經三修,作為【太祖實錄】的初稿本, 【明本紀】中關於張士誠的記載更為簡略:「 秋,城破,士誠自經於家,兵入尚未絕,解其縊,俘送京師,蘇州平。」 )

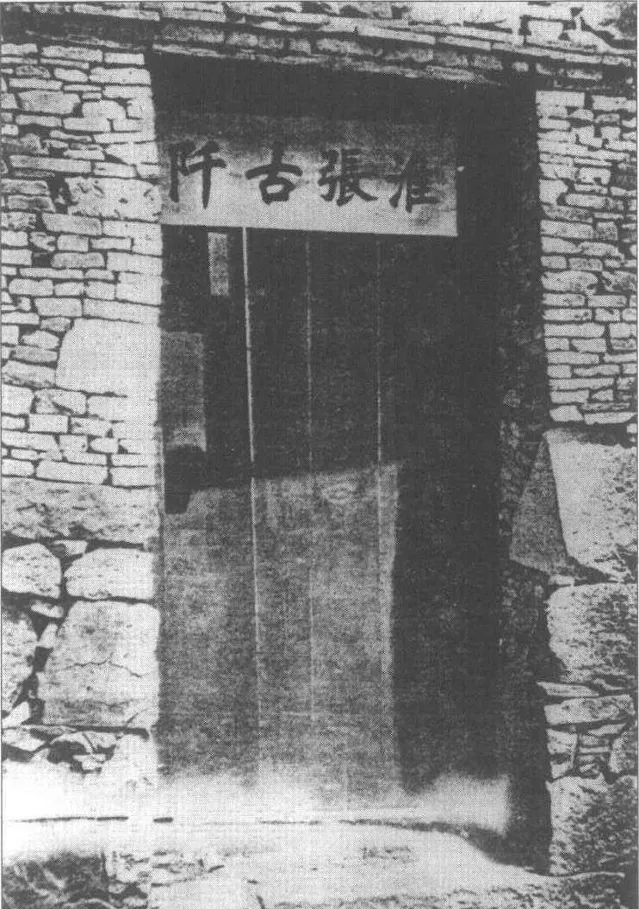

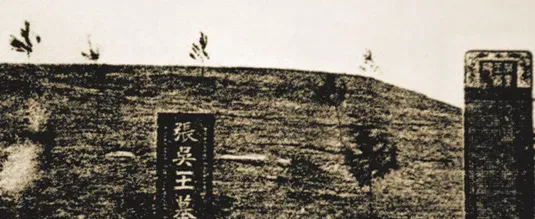

民國初年江蘇省政府所樹張士誠墓碑

蘇州坊間亦有野傳:

偽周主張士誠面縛見帝,俛首瞑目,踞坐甚不恭,帝叱之曰:「盍視我?」對曰:「天日照爾,不照我,視爾何為哉?」帝以弓弦縊殺之。 (徐禎卿【剪野勝聞】)

「吾 (張士誠) 不忍見此不義之人(朱元璋)」,卒投繯死。 (張符驤【吳王張士誠傳】)

士誠自起至亡,凡十四年。 (【明史】)

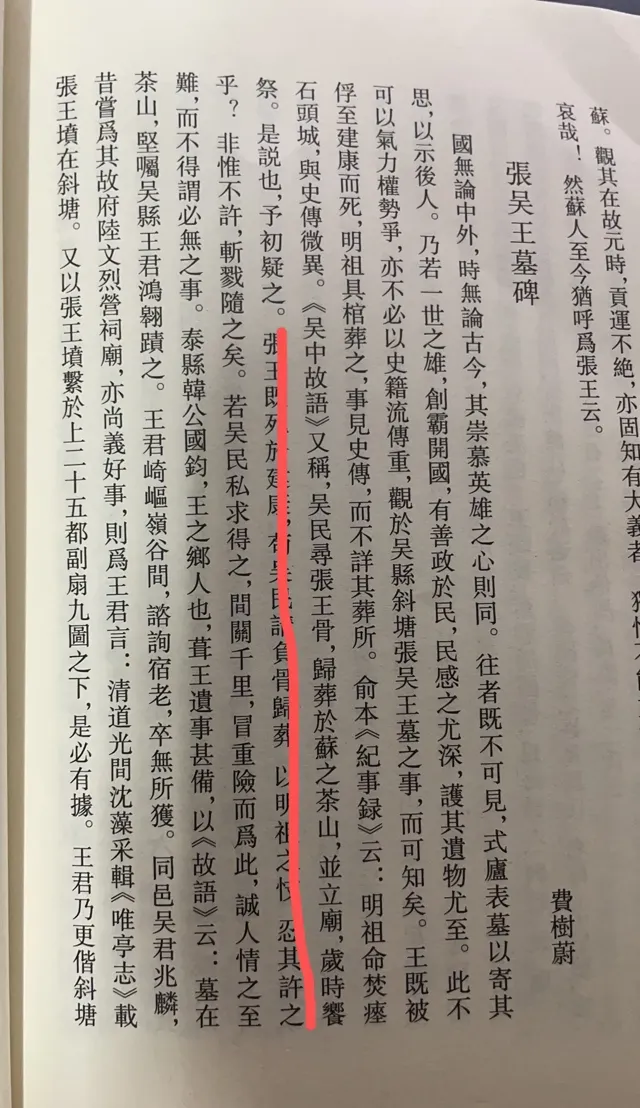

「吳民知張王之愛斯土也,知王之魂魄,必不安於明祖之棺瘞也,故竊負而營葬焉。」 (費樹蔚【張吳王墓碑】) 吳中故語: 「吳民尋張王骨,歸葬於蘇之茶山,並立廟,歲時饗祭。」 (費樹蔚【張吳王墓碑】 ,中華書局【吳王張士誠載記】中所錄費樹蔚【張吳王墓碑】,疑點校有誤,所謂「吳中故語」,意乃吳人坊間所雲,而非楊循吉【吳中故語】,遍查【吳中故語】,並無此載)

「張士誠墓在斜塘」 (沈藻采【唯亭誌】) ,於金雞湖東、斜塘河以北高墩上。墓在墩東部,作西南向,封土特高。墓西側原有一廟,俗稱張王廟。

四

蘇州城堅守十月而破,張士誠兵敗身死。對於蘇州百姓來說,此絕非王師 「 伐罪救民 」 之舉,而是禍不單行的開始。 (雖然在正史記載中,朱元璋軍隊軍紀嚴明,但是 黃暐【蓬窗類記】中卻留下了常遇春部隊大開殺戒的記載:「城破日,開平常忠武王入齊門,所過屠戮殆盡;中山徐武寧王入閶門,不殺一人。至臥佛寺兩王相遇,武寧始戒忠武勿殺。」 )

朱元璋在 【平周榜】 中言之已預: 「敢有千百相聚,旅拒王師者,即當移兵剿滅,遷徙宗族於五溪、兩廣,永離鄉土,以禦邊戎。」

首當其沖的必然是張士誠政權的高官們: 「凡獲其官屬:平章李行素、徐義,左丞饒介,參政馬玉麟、謝節、王原恭、董綬、陳恭,同僉高禮,內史陳基,右丞潘元紹,等所部將校,杭、湖、嘉興、松江等府官吏家屬,及外郡流寓之人,凡二十余萬,並元宗室神保大王黑漢等,皆送建康。」 (【太祖實錄】)

緊隨其後, 就對蘇州城中的富民下手: 「 (九月)克平江,執張士誠。十月乙己,遷蘇州富民實行、濠州。」 (同樣的情況,也發生在方國珍政權被攻克後,「徙方(國珍)氏官屬劉庸等二百余人居濠州」【明太祖實錄】)

最後,則是不分貧富,大規模往濠州進行人口強徙:

徙江南民十四萬實中都,以(李)善長同列侯吳良、周德興督之。 (【明史】) 當然,其中的移民人口總數並不僅限於蘇州,而是張士誠治下的百姓,談遷 【國榷】 載: 「聞國初嚴馭,夜無群飲,村無宵行,凡飲會口語細故輒流戍。即吾邑充伍四方,至六千余人,誠使人凜凜,言之至今心悸也」,「 徙蘇、松、杭、嘉、湖富人四千余戶佃臨濠。」

由於是強制性的遷徙,暴力手段自不可避免: 「 洪武八年春,有旨遣貧民無田者至中都鳳陽養之,譴之者不以道,械系相疾視,皆有難色。 」 (【吳季可墓誌銘】) 沿途,或死或傷或哭或號,不難想見。

洪武趕散圖

關於蘇州人口大規模強徙濠州之事,正史可見,而更大規模的強徙蘇北,則未見官史記載,只能透過一些晚出的族譜、縣誌中尋蛛絲馬跡:

竈戶以吳人居多。相傳張士誠久與王師對抗,明太祖怒其頑固,惡其民而遷之,摒棄於濱海,服以世世勞役,藉以侮辱之。 (【康熙兩淮鹽法誌】)

境內氏族,土著而外,遷自姑蘇者多。 (民國【阜寧縣誌】)

元末張士誠據有吳門,明主百計不能下,及士誠敗至身虜,明主積怨,驅逐蘇民實淮揚二郡。 (【淩氏譜】)

據曹樹基估計 (【中國移民史】第五卷) ,洪武年間,蘇北共接收移民81.4萬,主要來自於張士誠所治舊域百姓,而最大的一支則是來自蘇州地區,後世稱之 「洪武趕散」 。

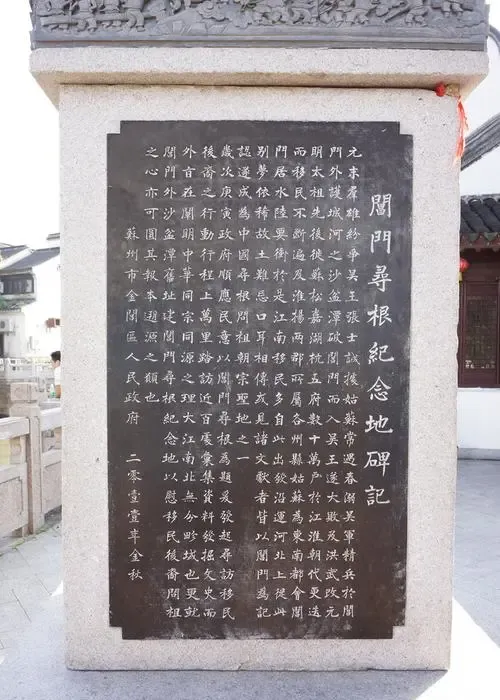

離開繁華的姑蘇城,遷居荒蕪的江淮,故地從此成夢鄉,這些流散蘇州故民飽含血淚心酸,只有冀望於夢中回到故土,故有 「夢裏赴蘇」 的地方俗語。今蘇州閶門立有 「尋根碑」 。

出生貧苦的朱元璋,對於蘇州城中的富戶豪民,更有著切齒之恨。借助各種政治案件,枉抄,洗劫江南財富:

當洪武之末,不幸坐累,沒於京師,舉族謫戍邊僥,宅第蕩然。 (【東村記】)

明祖之籍富民,豈獨路氏,就松屬若曹、瞿、呂、陶、金、倪諸家非有叛逆反亂謀也,徒以擁厚貲而罹極禍,覆宗湛族,三世不宥。 (楊復吉【夢闌鎖事】)

作為天下財富淵藪的蘇州無疑首當其沖:

吳興富民沈秀者,助築都城三之一,又請犒軍。帝(朱元璋)怒曰:「匹夫犒天子軍,亂民也,宜誅。」後(馬皇後)諫曰:「妾聞法者,誅不法也,非以誅不祥。民富敵國,民自不祥。不祥之民,天將災之,陛下何誅焉?」乃釋秀,戍雲南。 (【明史】)

雖然各種筆記方誌中的沈萬三身世訛傳難辨,但是沈氏家族遭到籍沒流放卻是千真萬確。類似沈萬三家族的案例,還有顧瑛家族。

洗劫豪民,人口大規模流失的直接後果,就是在朱元璋死後三五十年後,蘇州城依然是一片蕭瑟:

鄉人多被謫徙,或死於刑,鄰裏殆空。 (吳寬【匏翁家藏集】)

皇明受命,政令一新,豪民巨族,刬削殆盡,一時富室或徙或死,聲銷景滅,蕩然無存。 (吳寬【匏翁家藏集】)

吳中素號繁華,自張氏之據,天兵所臨,雖不被屠戮,人民遷徙實三都、戍遠方者相繼,至營 籍亦屬教坊。邑裏蕭然,生計鮮薄,過者增感。正統、天順間,余嘗入城,鹹謂稍復其舊,然猶未盛也。 ( 王锜 【寓圃雜記】 )

三年身不到姑蘇 , 見說城邊柳半枯 。 縱有蕭蕭幾株在 , 也應啼殺城頭烏 。 ( 【遇史克敬詢故園】;此詩作者楊基原為「吳中四傑」之一,曾入幕張士誠,明季入仕之後被彈劾,後亡於役。 張吳政權亡,不僅僅是政治事件,亦是文學史事件,明初文學創作不復元季之明媚,而呈肅瑟之氣 )

「故元以寬而失,朕收平中國,非猛不可。」 (劉基【誠意伯文集】) 朱元璋對於蘇州百姓的報復可遠不止於此, 「 上惡吳民殉守張士誠,故重其科」 ,對於蘇州 (並松江) 施以重賦,使得 「吳民世受其患」 (陸容【菽園雜記】) :

蘇、松、嘉、湖,怒其為張士誠守,乃籍諸豪族及富民田以為官田,按私租簿為稅額。 (【明史】)

蘇松賦重,其壤地不與嘉、湖殊也,而賦乃加其十之六。或謂沈萬三時,簡得其莊佃起租之籍而用之起賦;或又謂張(士誠)王不降(明)之故,(明太祖)欲屠其民,後因加賦而止,皆不可曉。 (王士性【廣誌繹】)

為使其政策執行,還特意派遣酷吏陳寧府蘇州, 「其在蘇州征賦苛急,嘗燒鐵烙人肌膚。吏民苦之,號為‘陳烙鐵’。」 (【明史】)

雖然朱元璋鐵腕治理蘇州百姓也曾有過動搖,但是旋即反悔,面對勸阻的臣下,更是找了一個借口,將其處死:

太祖嘗下詔免江南諸郡秋稅,復稅之。右正言周衡進曰:「陛下有詔已蠲秋稅,天下幸甚,今復征之,是示天下以不信也。」上曰:「然。」未幾,衡告歸省假。衡,無錫人,去金陵甚近,與上刻六日後復朝參,衡七日失期。上怒曰:「朕不信於天下,汝不信於天子矣。」遂命棄市。 (徐禎卿 【翦勝野聞】 )

或經此事,有所提防,朱元璋意識到後代可能會放棄重賦蘇州的政策,於是頒布了一道禁令,讓子孫後繼,永為恪守:

高皇帝制:直隸蘇、松二郡人不得官戶部。 (王世貞【弇山堂別集】)

嗣因張士誠負固堅守,蘇松久攻不下,怒民附寇,遂沒豪家,征租私簿,準作稅額,一時增加,有一畝征糧至七鬥以上者。於是蘇州府共計二百八十余萬石,松江府共計一百三十余萬石,並著令蘇松人不得官戶部。 (鄭若曾【鄭開陽雜著】)

這道禁令除了在建文時期短暫廢除外,在朱棣篡位後,便一直恪守兩百多年,直到崇禎十六年,才由紹興人倪元璐打破了這道禁令......不過,彼時風雨飄搖,遑顧皇明祖訓,鳳陽的皇明祖墳亦為闖軍刨開多年。

五

蘇州郡衙,自來本在城之中心。僭周稱國,遂以為宮,頗為壯麗。 (楊循吉【吳中故語】 )

(魏觀) 因郡衙之隘,乃按舊地而徙之,正當偽宮之基...... 乃為飛言上聞,雲:「蒲圻復宮開涇,心有異圖也。」 (楊循吉【吳中故語】)

或譖(魏)觀興既滅之基。帝使禦史張度廉其事,遂被誅。 ( 【明史】)

洪武七年,蘇州知府魏觀,因遷治所張士誠王府舊基而遭誅,受之牽連的還有江南文壇領袖高啟。究其事, 的確觸動了朱元璋的敏感神經, 以其性情,實難赦過宥罪。

蘇州作為張士誠 「蛟盤之地」 ,朱元璋加之重賦強徙,自忖不得人心,任何喚醒張士誠統治記憶的舉動,於風水而言是聚氣謀逆,於皇權而言是啟釁招尤。 作為統治者,自然對此非常警覺。事實上,這樣的警覺也並非無的放矢,有關蘇州的私家記載中,的確可以發現一股在野記憶和統治記憶相對抗的形態 :

(張士誠)乃詣軍門降,吳民哭聲數十裏。 ( 黃暐 【蓬窗類記】 )

士誠聞城破,曰:「吾救一城人命。」乃就縛,俘至都下。 (楊循吉【吳中故語】)

這兩則有關蘇州城破時刻的民間記憶,前一則筆記明確了張士誠為全蘇州城百姓性命,而放棄抵抗。後一則筆記,雖是提及蘇州城破,但是又說張士誠為免犯師遷怒百姓,自甘受辱被擒。此二節,多背於史實。不過,記憶和事實並不能混同,記憶也並不是簡單的生理能力,而是一種話語,選擇記住什麽,忘記什麽,背後是民心所向。既然朱元璋不得人心,那麽張士誠放棄抵抗的傳說,自然廣為流傳。 (這則故事傳到民初蘇人敘述時,已經完全舍身成仁化了,周宏燧【張吳王傳】:「王集城民喻之曰:‘今勢急策竭,城破,若曹必無噍類 ,吾將自縛詣軍門,以救若曹。’民皆伏地長號,寧固守與王俱死。會司徒李某開城降,王乃驅家人、姬妾悉自經於齊雲樓,舉火焚之。己亦闔戶縊,曰‘吾以謝吳民。’故將趙世雄解之,以一盾荷送明軍。吳民鹹號哭送,聲聞數十裏。」) 在此過程中,群體性的創作,又衍生出後傳情節,太倉人陸容在其 【菽園雜記】 ,其中記載了一則故事:

高皇(朱元璋)嘗微行至三山街,見老嫗門有坐榻,假坐移時,問嫗為何許人?嫗以蘇人對。又問:「張士誠在蘇何如?」嫗雲:「大明皇帝起手時,張王自知非真命天子,全城歸附。蘇人不受兵戈之苦,至今感德。」

而蘇州人徐禎卿在其筆記 【翦勝野聞】 中又更新了故事版本:

太祖嘗微行京城中,聞一老媼密指呼上為老頭兒。帝大怒,至徐太傅家,繞室而行,沈吟不已。時太傅他出,夫人震駭,恐有他虞,稽首再拜曰:「得非妾夫徐達負罪於陛下耶?」太祖曰:「非也,嫂勿以為念。」亟傳令召五城兵馬司總諸軍至,曰:「張士誠小竊江東,吳氏至今呼為張王。今朕為天子,此邦居民呼朕為老頭兒,何也?」即令籍沒民家甚眾。

這則筆記的事發地點,所指雖是南京,但是考慮到作者是蘇州人,可能是在創作過程中有所嫁接拼湊。

而這則故事的流變,並沒有就此結束,到了明末,晉江人何喬遠在前說的基礎上,又創作再發明了一個 「正能量」 版:

太祖既有天下,怒蘇久不下,故困以重賦。久之,微行過一嫗坐,嫗榻移時,泛問曰,嫗何自曰自蘇來,僦廛曰張士誠何如,嫗曰,張王乎,輕財好施是德蘇。太祖及喜蘇人易恩耳,久之賦悉減。 (何喬遠 【名山藏】 )

朱元璋居然感動於蘇州人對於張士誠的故主情義,而漸免蘇州重賦,且不論這有違史實,就何喬遠而言,作為著書等身,精通明季朝野掌故的史學家,是當真不知 貴太祖那點肺活量嗎?但話說回來,雖然這則筆記美化了朱元璋,但還是如實反映了蘇州城中的民心所向。

以上被提及的幾條筆記,存在關聯性,其源頭是蘇州城內暗流湧動的 「講張」 傳統。 明末錢謙益就記載了蘇州城中深厚的張士誠記憶: 「 余嘗過張士誠故宮,廢墟殘堞,鞠為茂草,有足悲者。及詢之父老,往往能言其概。」 (錢謙益【國初群雄事略】)

所謂的 「講張」 ,在今天吳語方言片區中,是 「聊天」 的意思。為什麽 「講張」 意同 「聊天」 ,並沒有著述記錄原委。做一個合理的推測:朱元璋在降伏蘇州後,「 召五城兵馬司總諸軍」, 下令禁止張士誠治下百姓公開言及張士誠,之後在城中巡查的有司,看到街頭上有人在交頭接耳的場景後,總會神經兮兮呵斥: 「不許講張」 。百姓縱然再怎麽感懷張王,也不可能時時掛在嘴邊,正常的交流被監視,自然令人反感。日久松弛後,吳中百姓出於逆反心理,遍開始習慣用 「講張」 指代聊天。 (吳江地方誌辦公室編的【吳江方言俚語整合】中,亦持有相同解釋)

朱明據鼎之時,人們只能透過竊竊私語的方式 「講張」 ,但是明清鼎革之後,就不必藏著掖著了,對張士誠講法,則將其神格化:

吳人愛之,有肖其象而祀之者。 (張符驤【吳王張士誠傳】)

張王廟在婁門外塘南,祀士誠,又有(張)士信廟在後。 (顧震濤【吳門表微】)

原駙馬廟

配張士誠女,稱隆安公主,城破自剄於薪橋,吳人憐之,祀為社神。 (顧震濤【吳門表微】)

吳中又有駙馬廟,殿宇宏敞,歲時賽祭甚盛。 (夏荃【退庵筆記】)

以上四條為清季見聞實錄,以下三條為民元臆附發明之說。

王沒後,江浙民立祠祀王,事為明太祖所知,民乃以金飾王容,托稱金容大帝;或赭王容,稱朱天大帝。後更稱都天,托之於唐將張巡;或稱周王,托之晉孝侯周處;亦或稱行災大帝。 ( 周宏燧 【瑯峰遺稿】)

蘇人祀王尤虔,家各立廟,範王兄弟暨太夫人像祀之,歲時水旱,祭禱維謹,而諱之曰五聖,即今所謂五通神也。 ( 周宏燧 【瑯峰遺稿】)

墳廣二十畝,西南向,高冢矗然,無碑碣、翁仲之屬,其右有廟祀城隍神。土人謂神即張王,歲以清明日,大合樂饗神。廟中亦無石刻紀其原始,試以質土人,張王何名何代人,僉以張九四對知。 (費樹蔚【張吳王墓碑】)

時至今日,蘇州民間依然熱衷於一個風俗,每年農歷七月三十,大街小巷裏就會有星星點點的香燭插在地上,俗稱 「燒久思香」 ,這裏的 「久思」 就是張士誠 「九四」 的諧音, 「 吳俗七月晦日,民間以棒香遍植庭階,其名稱甚俚,實為張王作生日也。」 (費樹蔚【題甕城碑寄止叟】)

可謂 「 金容永襲都天號,翻比朱明國祚長。」 (周宏燧【張吳紀事詩】)

六

事實上,蘇州城中,還有一股類似於 「講張」 的政治話語。就是 「建文故事」 :

聞之故老言: 洪武紀年庚辰( 指建文二年)前後,人間道不拾遺。 有見遺鈔於途,拾起一視,恐汙踐,更置階圯高潔地,直不取也。 (祝允明【野紀】)

之所以會出現這種局面,是因為建文帝上台之後,任用大量吳越籍貫的官員,改弦更張了朱元璋對於吳越之地的特殊性歧視政策:

江、浙賦獨重,而蘇松準私租起科,特以懲一時頑民,豈可為定則以重困一方。宜悉與減免,畝不得過一鬥 (【明史】)

蘇、松人仍得官戶部。 (【明史】)

而在明中後期,建文史實的發明運動中,吳中文人群體便為其重鎮。 (類似還有為方孝孺等建文遜臣正名的話語運動,不過這些話語角力,是朱氏內部矛盾場,而非朱張的敵我矛盾場,更緩和,也更公開)

蘇州城中之所以接二連三會出現和明廷離心離德的思想暗流,其實涉及到一個更為宏大的國家地緣異質張力矛盾。

自從安史之亂後,關中王氣黯然,大量流民遷徙江南一帶,江南人口、經濟飛速提升,這改變了上古以來東西對峙的主流脈絡,自宋以後,變成了南北向的緊張關系。

在著名的宋太祖誓碑傳說中,除了眾所周知的善待柴氏子孫和不殺士大夫和上書言事者之說外,還有一說: 「南人不得坐吾此堂。」 (潘永因【宋稗類鈔】) 雖然此說未必可靠,但是在宋仁宗之前,朝堂之上確實排擠南方人:

天聖(仁宗)以前,選用人才,多取北人,寇準持之尤力,故南方士大夫沈抑者多。仁宗皇帝照知其弊,公聽並觀,兼收博采,無南北之異。於是範仲淹起於吳,歐陽修起於楚,蔡襄起於閩,杜衍起於會稽,余靖起於嶺南,皆為一時名臣,號稱聖宋得人之盛。及紹聖、崇寧間,取南人更多,而北方士大夫復有沈抑之嘆。 ( 陸遊【論選用西北士大夫劄子】)

宋金割據

隨著徽欽二宗北狩以來,原本還只存在地域性矛盾的中原漢地,就進入了一個長時段的分裂建制時代,南北差異進一步拉大,史學界有 「第二個南北朝時期」 之說。進入元季,雖然疆域混一,但元季實行的是南北二元制。北方因為蒙古人先占緣故,大肆分封貴族,所制保留大量草原遺風,而因元世祖 「嗜利」 ,江南則幸運的保留了南宋以來的舊制,尤其是海外通商政策被延續。漢地並沒有因此整合性統一。南北異質,日久而深。當時就有識者指出,南北不宜以混一而治:

法之不立,其原在於南不能從北,北不能從南。然則何時而定乎?莫若南自南,而北自北,則法自立矣。以南從北,則不可。以北從南,則尤不可。南方事繁,事繁則法繁。北方事簡,事簡則法簡。以繁從簡,則不能為治。以簡從繁,則人厭苦之。設或南北相關者,各從其重者定。 ( 胡祗通【紫山大全集】)

明朝雖然混一天下,然兩百年分裂之痕,並不會因為政治統一自動彌縫,朱元璋曾直言對江南富庶之地的觀感: 「吾諸將皆生長濠、泗、汝、穎、壽春、定遠,習勤苦,不知奢侈,非若江南耽逸樂者比。」(談遷【國榷】)「百僚未起朕先起,百僚已睡朕未睡。不如江南富足翁,日高五丈猶擁被。」 (許元溥【吳乘竊筆】)

江南原本 「舉世治筐篋」 , 「人多好市井牟利之事」 ,海洋貿易更是風生水起,巨富更是遍布江南各鎮: 「因下番買賣致巨富」 , 「富甲天下,相傳由通番而得」 。而朱元璋據鼎之後認為: 「 海道可通外邦, 茍不禁戒,則人皆惑於利」 ,「 故嘗禁其往來」。 (【太祖實錄】)

「予本淮右布衣」 。 淮右在宋金之際,地處南北交接,漸染北俗,元季又隸屬河南江北行省,近於北制,與江南各有法度。朱元璋,其具身知識必然迥異於富饒的江南。然則,明季 肇立,所用之術,偏於北俗的社會內斂均衡 ,悖於江南所延的外向均衡。故以同質、均質化而混一,則必然出現 「適淮履,削吳(越)足」 的悲劇。 (關於中國地緣異質張力的討論,詳見 【 】 )

濠州地處宋金、宋蒙邊界,元末劃歸 劃歸河南行省

元朝江浙行省

地有南北,其材各異,因宜而循,明季政事議論,大抵以此偏好而各執一端。故士誠之思、建文故事,皆依南北矛盾之構,皮相而論。

張符驤嘗慨: 「與太祖爭天下,小大數百戰,皆在昆陵、長興之壤,為我故有地,未嘗先發一兵侵暴鄰邑」 (【吳王張士誠傳】,此說並不盡實,士誠實有犯境之舉) ,實乃吳中地方主體意識之突顯,自主之思自為之念暗流也。

七

「吳自唐以來,號稱繁雄,至於元,極矣。」 (吳寬【匏翁家藏集】) 。身處繁雄極矣的江南,張士誠的統治策略,可能得益於兩套知識源頭,一方面是蕭規曹隨元季 「法網疏闊,征稅極微」 (吳履震【五茸誌逸隨筆】) 的舊制。另一方面,張士誠雖然未嘗飽學,但作為成長和活動於江南海濱一帶的商人,自有其具身的效率知識,蕭規曹隨宋元二季以來江南政商關系的寬弛傳統 ( 黃 省曾【吳風錄】: 「張士誠時,走卒廝養皆授官職,至今稱呼椎油作面庸夫為博士,剃工為侍詔,家人奴仆為郎中,吏人為相公。」作者此說雖含貶義,但亦可見彼時,寬弛的社會環境,消解了暴力維持的身份等級的森嚴性。照之今日,喚保姆為「阿姨」、搬運工為「師傅」、理發師為「老板」,基層公務員為「領導」,皆商業交換發達之社會,乃類耳) 。 在無朝廷牽扯壓制的條件下,更能以地方性的具身知識提升地方生計效率。 (「 自有吳以來,蓋不知幾浚矣。予聞父老雲:元末偽吳張士誠嘗發卒數萬事此,而功竟成。吳寬【書邵通判決防詩後】) 即所謂 「 政化內洽,天人鹹和」 。

仁以待民,雖未為雄主,卻也造福一方。

顧仲英,名德輝,讀書好士,富家江左,居正義馬鞍山。偶入昆邑署,見大漢荷校,詢之,答曰:「吾鹽梟張士誠也。」顧壯其貌,勸其改過,張首肯,顧保釋回。士誠居顧家半年,忽謂顧曰:「欲借銀一萬貿易」。顧與之。未幾遊西湖,見士誠以扇遮面,如乞人狀。顧呼與之坐,問其故,則曰:「資本不充,一時費盡,羞見故人之面。倘再販私,累及保人,甘為乞人而不辭也。」顧詰其必得若幹而後可,士誠曰:「需十萬。」顧慨然如數與之。詎知士誠召集亡命,據平江,自稱吳王雲。 ( 顧公燮 【消夏閑記】 )

士誠起家之時,或具雄材,然所籍之地,卻匱於雄質。

士誠施仁政而不當於理,將士奢侈而惜其生,及牧將士,無異於富家養嬌子。 (俞本 【紀事錄】)

昆 山郭翼上書士誠曰:「明公仗馬棰,下吳、越數十城,望風請服者,人皆苦元政,守吏貪殘,不恤其下也。今誠能反其政,休勞之,乘時進取,則霸業可成。若遽自宴安湛樂,四方豪傑並起,明公欲閉城自守,其終能乎?」 (【明史紀事本末】)

士誠為人,外遲重寡言,似有器量,而實無遠圖。既據有吳中,吳承平久,戶口殷盛,士誠漸奢縱,怠於政事。士信、元紹尤好聚斂,金玉珍寶及古法書名畫,無不充牣。日夜歌舞自娛。將帥亦偃蹇不用命,每有攻戰,輒稱疾,邀官爵田宅然後起。甫至軍,所載婢妾樂器踵相接不絕,或大會遊談之士,樗蒲蹴踘,皆不以軍務為意。及喪師失地還,士誠概置不問。已,復用為將。上下嬉娛,以至於亡。 (【明史】)

張氏生有東南富饒之地,軍食奉足,兵多驕脆。諸暨老謝叛歸之,其勢足以得浙東;婺州苗軍叛歸之,其勢可以得婺州。皆遲而不取。台兵十三萬攻之,不戰而潰。 (【九朝談纂】)

世人論及士誠之敗,多言其適逸茍安,所用非主國命師之道。看似持正,實是庸常之見。蓋 江南自有風俗,通食貨之便,致使上下逸豫,難以雄圖。蘇東坡嘗言吳越民風: 「 其民至於老死,不識兵革,四時嬉遊,歌鼓之聲相聞。 」 (蘇東坡【表忠觀碑】) 魏源亦道: 「選精兵於杭嘉蘇,無異於求魚於山求鹿於原。」 反之, 「選精兵於江北,則求柴胡、桔梗於沮澤也,不可以勝收也。」 (魏源【海國圖誌】) 士誠縱有問鼎之誌,亦無問鼎之兵。豈可 無米妄炊?反觀 紅巾諸路皆籍白蓮教起事, 「揚言‘摧富益貧’,以誘村 甿從逆,凡者之欲財,賤者之欲位,與 窶 凡子弟之素無賴者,皆群起趨之,旬日間聚至數萬。大掠富民家,散入山谷搜劫。」 (【黃鎮成撰碑】 ) ,而士誠 「起兵之意,誠欲出生民於塗炭,予所在以安全」 (【隆平紀事】) ,兩者涇渭迥殊。

士誠 籍於江南以成,亦賴江南而敗。士誠之敗,亦是江南之敗。天賜江南饒,而斷乎勇。

八

隨著年齡的增長,輩差話語的自然叠代,日漸寡聞 「夢赴蘇州」 和 「講張」 這兩句話了,我想,它倆也不會再傳承下去了。

遭逢現代政治權力的劇變,在 「國家—資本」 權力強勢主導下, 「地方」 在政治集權趨勢中逐漸喪失主體性,不再是一個具有自主自為性生存邏輯的權力場,人被強大的一元權力場高度規質化。原本的 「故鄉」 也就退卻於我們,成為遙遠於現代政治場的 「他鄉」 。那麽地方記憶,地方話語,也就逐漸變成了地方故老口中的掌故之學。

附

關於張士誠的史料記載

(不含後世傳說)

,見於

【太祖實錄張士誠本傳】、【輟耕錄】、【草木子】、【平吳錄】、【俞本紀事錄】、【庚申外史】、【月山叢談】、【秘閣元黽政要】、【農田余話】、【楊維禎味史樂府】、【送張府判詩序】、【國初事跡】、【東郊私語】、【天潢玉膜】、【徐達神道碑】、【皇明本紀】、【梧溪集】、【趙德勝神道碑】、【潘公射吳江佛寺浮圖詩序】、【盧熊誌】、【陳基送周信夫序】、【虎丘誌】、【楊維禎上張太尉詩】、【王逢集詩】、【陳基撰張士德祭文】、【永安事略】、【葉圮挽楊左丞詩序】、【譚鎮撫傳】、【楊鐵崖傳】、【張氏事跡】、【陳基精忠廟碑】、【陳基傳】、【九朝野記】、【陳基西湖書院自敘】、【汪左丞傳】、【三吳水利集】、【古虞文錄】、【合葬誌】、【楊慎跋】、【鐵崖樂府】、【七姬權厝誌】和【九談纂】以及【翟祐歸田詩話】、【東遊集】等四五十篇約二三十萬字的正、野史和有關碑刻中。

歡迎關註文史宴

長按二維碼關註

專業之中 最通俗 ,通俗之中 最專業

熟悉歷史 陌生化 ,陌生歷史 普及化