新刊上市,點選訂閱

【愛樂】2024年第6期

貝多芬【第九交響曲】二百年

(插圖 老牛)

1803年,詩人席勒(Friedrich Schiller)修訂了其於18年前創作的一首舊詩。 這首詩的修訂版直到1808年方始正式出版,彼時距詩人去世已過三年。

這並不是一首成功的作品,至少席勒自己是這麽看的。1800年,他在寫給自己的贊助人、老友、法學家克里斯汀·康納(Christian Gottfried Körner)時,認為這首詩寫得完全「脫離現實,也許對我們兩人而言有些價值(因為正是二人的友誼激發了這首詩的寫作靈感),但對於這個世界、對於詩歌藝術而言,卻並非如此」。

這首詩在席勒看來,並非上乘,但為何他突然會在18年後修改舊作?

並非席勒愛惜羽毛,悔其少作。而是1802年,薩克森-威瑪大公為表彰地方文化名人席勒的成就,特意授封席勒貴族頭銜,席勒可以大大方方在名字裏加上象征貴族身份的「馮」(von)了,而他早年那些鼓吹共和、與守舊貴族制針鋒相對的言辭無疑要被一一緣飾。而這首「脫離現實」詩作中一些犀利的詞句,必然也需修訂一番,以讓公國的權貴們不再追問。尤其是 原詩中那些「消除劍拔弩張的分歧」「乞丐王公皆兄弟」,這類容易引起市民大眾情感共鳴,但讓朱門酒肉臭的權貴們皺眉的詩句,都要加工一新。 前一句被改成了「消除一切的分歧」,而後一句則改成了「四海之內皆兄弟」。

21年之後的1824年,這首讓席勒並不滿意的詩歌,被一位來自波昂的作曲家譜寫成了一部交響樂作品的合唱部份。 這首詩歌之名因這首交響曲而獲得了比這部作品標準曲名【d小調第九交響曲】(「合唱」,Op.125)更響徹寰宇的名聲,成為這個世界上最知名的幾首音樂作品之一——【歡樂頌】(An die Freude)。

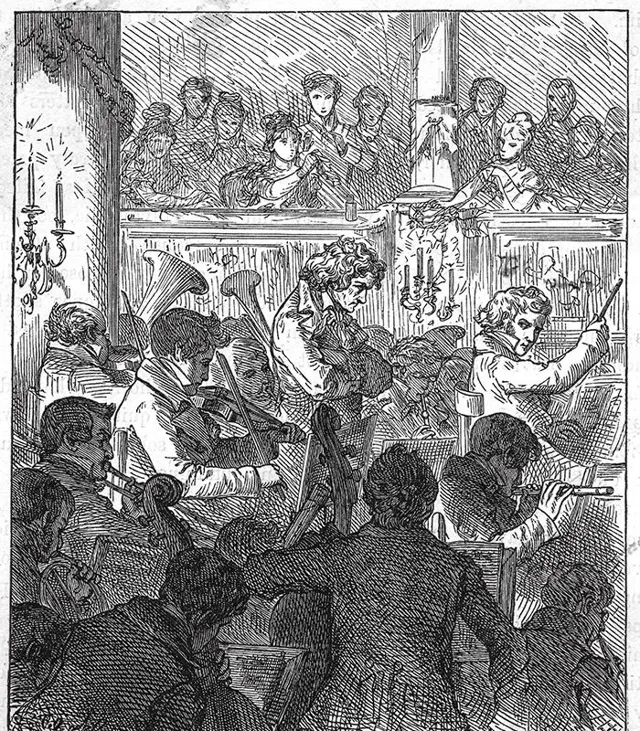

畫家約翰·史帝芬·戴克繪制的貝多芬肖像

向權貴低頭的貝多芬

事實上,饒是席勒對詩歌中一系列的文字進行了修訂,這首【歡樂頌】依然充滿了革命氣息,而貝多芬可能也正是利用了這首詩中曖昧的語詞。包括音樂學家布裏吉·馬桑(Brigitte Massin)、讓·馬桑(Jean Massin)、察爾斯·羅森(Charles Rosen)在內的很多學者都認為, 【歡樂頌】中的「歡樂」(Freude)本身,在1790年代到1820年代的法國、奧匈帝國地區,往往是「自由」(Freiheit)的代稱。 這些地方支持共和的知識分子、社會精英和普通民眾,往往因為當局的壓制,而不能高談充滿煽動性的「自由」,在維也納這更是一個敏感詞。於是乎,德意誌地區的革命者往往就將席勒詩歌中的詞進行替換,而經歷過那個時代的貝多芬顯然深諳其中三昧。在羅森看來,「貝九」末樂章的大部份篇幅都更具歌頌「自由」的意味,而非高舉「歡樂」的旗幟。這或許也是拿破侖稱帝導致貝多芬對政治徹底失望後的最後一次吶喊。 165年後,柏林墻被推倒,兩德統一,伯恩史坦帶領以巴伐利亞廣播交響樂團為班底、加入了德勒斯登交響樂團等東德藝術家的聯合樂團,演繹了【第九交響曲】,並將末樂章歌詞裏的所有「歡樂」都改成了「自由」,讓「歡樂頌」變成「自由頌」 ,或許這才符合貝多芬乃至席勒的本意。

有趣的是,【歡樂頌】吸引貝多芬的地方正是在於它所表達出的自由、激情與人類大同的理想,而他最終也將不得不向皇權和貴族低下他尊貴的頭顱。

在傳統表述中,貝多芬是那個安能摧眉折腰事權貴的絕世天才:他對老李希諾夫斯基親王(Prince Lichnowsky)說出了那句「世界上大公許許多多,但貝多芬只有一個」;他鄙夷歌德在療養地見到皇家馬隊時恭敬的禮讓(有趣的是,歌德正是席勒的好友);拿破侖的稱帝更是讓支持共和的貝多芬憤怒不已,於是那部本來叫作【波拿巴】的交響曲也變成了【英雄】(Eroica)……凡此種種,都構成了貝多芬不畏權貴歷史形象的一部份。

但這僅僅是貝多芬人生的一面。 在另一面,脾氣糟糕的他有時也不得不順從權貴:他家中的客廳始終擺放著李希諾夫斯基親王的胸像;在與這位貝多芬最重要的贊助人關系搞僵後,貝多芬也不得不改變自己對另一位贊助人魯道夫大公(Archduke Rudolph)的態度,以求保住年金;而 作為一名耳聾的音樂家,生涯中後期沒有了繼續獨奏家事業的可能,他也不得不時常去跟貴族贊助人們「化緣」。

對於專制皇權和達官顯貴,貝多芬逐漸降低了他反對的調門。這既是因為晚年的貝多芬開始為其生計發愁;同時也是因為他很多作品的公演必須要得到地方警察部門和皇室下轄演出機構的首肯,連票價高低也需審批。 雖然當代音樂史學者們認為,貝多芬後半輩子生活優渥,完全不符合很多人對他窮困潦倒的絕世天才的刻板印象 ;但拿破侖戰爭之後的物價飛漲、貴族贊助年金的日漸式微,以及他為侄子卡爾監護權官司所支付的法律費用,及其後的撫養費用,都讓貝多芬感受到了巨大的經濟壓力。人在屋檐下,不得不低頭——貝多芬雖然支持共和,但也不得不表達出對皇室的順從。

1824年5月7日,【第九交響曲】在維也納首演,貝多芬亦上台監督

1824年2月,貝多芬寫作完成【第九交響曲】後,就開始尋求公演的機會。但無論是作品本身的上演,還是想要提高售票的價格,都需要皇家和官方的批準。劇院經理路易·杜波特(Louis Duport)不得不三番五次去找維也納警察局長塞德尼茨基伯爵(Count Sedlnitzky)溝通演出事宜,後者還否決了貝多芬想要提高票價以「創收」的要求。同時,因為晚場音樂會比午場音樂會更賺錢(據杜波特估算,大約要多1,500弗洛林),所以貝多芬也希望盡可能將音樂會安排在維也納晚上社交娛樂的黃金時間,但晚場音樂會也必須要經過宮廷音樂總監迪泰瑞施坦因伯爵(Count Dietrichstein)的批準才可以舉辦。

在規劃演出時間的問題上,為了能提高門票收入,也為了能夠為演出造勢,演出也不得不一再遷就貴族們的度假時間。畢竟,宮廷和貴族們如果趨之若鶩,將很大程度上帶動彼時在文化品味上深受上流社會影響的維也納普通市民們的購票熱情—— 為此,演出時間不得不一推再推,從4月拖到了5月初 ,甚至連「貴婦人促進美好和有益事務協會」(Gesellschaft adeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nützlichen)所舉辦業余音樂會的4月25日也要避開——大部份貴族肯定只會二選一,除非是音樂鑒賞品位超高的個別貴族, 有幾個達官顯貴會放棄與貴族太太、小姐們共襄盛舉的場合,而選擇去看那個脾氣暴躁、邋遢不羈、已經被羅西尼這股後浪拍在沙灘上的「過氣」作曲家的音樂會呢?

最終,首演日被定在了貴族們去鄉間度假前的5月7日。然而,唯一收到贈票的皇室包廂空空如也,宮廷並沒有任何人出席(當然這並不令人意外,宮廷搶先一步外出消夏了)。貴族中倒是有不少人現身,一些貴族還支付了比票面定價高的價格作為支持。哪怕對貝多芬及其朋友圈子有所不滿的莫裏茨·李希諾夫斯基(Moritz Lichnowsky,老李希諾夫斯基親王的弟弟)也按捺住自己的火氣,到場表示支持;貝多芬的老友茲梅斯卡爾男爵(Count Nikolaus Zmeskall von Domanovecz)也抱病來了音樂會,身患痛風的他是坐著轎子被人擡進劇院的。貝多芬及其小圈子對於邀請要人的努力並未全打水漂。

貝多芬在【第九交響曲】首演完成後,原本想將這部作品題獻給俄皇亞歷山大一世(Alexander Ⅰ of Russia),但後者於1825年離世,於是他又改為將這首作品題獻給普魯士國王腓特烈·威廉三世(Frederick William Ⅲ of Prussia)。 貝多芬將樂譜獻贈給國王,原想得到普魯士君主慷慨的賞賜。但結果只得到國王非常冷淡的感謝信,以及一枚紅寶石戒指。 貝多芬一邊生氣於國王的吝嗇,一邊又找珠寶商鑒定這枚戒指價值幾何,卻被告知寶石是贗品(一塊普通的紅色石頭),盛怒的貝多芬一度頭腦發熱想要寄還這塊石頭給國王,反向羞辱威廉三世,幸好被友人攔住。朋友跟他說,那時郵差在路途中調包郵寄包裹中的珍貴物品司空見慣,或許並非威廉三世故意為之,這才阻止住了貝多芬冒失的抗議。否則,在【第九交響曲】諸多或靠譜、或謠傳的軼事中,估計又要多一則貝多芬因這首作品而下獄的「趣聞」了。

向金錢低頭的貝多芬

貝多芬為何要寫作【第九交響曲】?

這似乎是一個愚蠢的問題:貝多芬作為藝術家的創作沖動與自覺,他對於世界大同、人類和平的美好願景,對交響曲這一進入發展瓶頸期的音樂體裁有所焦慮後的革新突破,其個人走向藝術晚期風格前集大成式的總結……絕大多數偉大作品都可以找到類似的動機理由,而這些理由似乎也都適用於【第九交響曲】。

但,還有一個幾乎在大部份藝術作品背後都若隱若現,卻鮮有被濃墨重彩地凸顯的理由——錢。

貝多芬並不缺錢。與那些同樣居住在維也納小商販、普通公務員、社會中產相比,貝多芬可以稱得上富有。他的收入不僅有來自貴族贊助人們的年金,也有銀行股票每年支付的利息。而作品的委約出版、日常演出和教學也是他收入的重要來源:貝多芬早期的【三重奏】(Op.1)、【威靈頓的勝利】(Wellingtons Sieg,Op.91)都為他帶來了不菲的進賬。甚至在生涯早期時,科隆選帝侯每年都會向旅居維也納的貝多芬支付一筆1,000~1,200弗洛林的資助,而當時一個中低階層家庭在波昂一年的花銷大概只有300弗洛林(當然,維也納的物價水平更高)。隨著貝多芬的聲譽日隆,他的收入也隨之水漲船高。

然而,在1822至1824年【第九交響曲】創作的全過程中, 金錢——猶如一個幽靈——一直遊蕩在這部作品四周,如影隨形。

1822年7月,貝多芬就去信給以前的學生斐迪南·裏斯(Ferdinand Ries),詢問後者所在的倫敦愛樂協會會不會委約他進行交響曲創作。委約作品一般都會支付定金,在裏斯的悉心規劃下,貝多芬如願從倫敦愛樂協會那裏收到了50鎊的定金。而當【第九交響曲】接近創作完成時,愈來愈多與錢有關的事情紛至沓來:如何降低演出成本,如何提升票房,到底是午間音樂會還是晚間音樂會,送出多少張贈票合適,如何盡可能利用手頭有限的資源「榨取」最多的價值……

貝多芬和他身邊一群各懷鬼胎、互相猜忌、出謀劃策的親朋好友小圈子——弟弟約翰、侄子卡爾、小提琴家舒龐齊格(Ignaz Schuppanzigh)、朋友安東·辛德勒(Anton Schindler)等人——的大部份交流都圍繞著「錢」這一話題展開。

音樂會在哪個劇院舉辦的話題討論了將近一個半月。貝多芬非常不爽於卡林西亞門劇院(Theater am Kärntnertor,也是最後首演所在的劇院)售賣包廂季票,因為這部份售票無法計入票房——上文提到,杜波特為此特地拜訪了警察局長,想要提升票價以彌補貝多芬在這方面的「票房損失」,結果遭到了拒絕。貝多芬再三想更換場地,以求利益最大化,但因其他劇院不是座位數太少,就是維也納音樂界的人事糾葛太多而最終作罷。此外,舒龐齊格跟貝多芬商量,除了皇室外,最好不要向任何貴族和音樂界人士派發贈票以節約成本、擴大收入時,貝多芬的回答是: 「我必須要去掙一點麵包錢了。」

在「貝九」首演籌備期間,貝多芬和辛德勒連邀請獨唱家談事時四五弗洛林的僱用馬車費用也要精打細算。而他的弟弟約翰也熱衷於討論這場演出能帶來多少收益,他甚至跟辛德勒說,哥哥應該寫歌劇而非交響曲,畢竟寫歌劇更賺錢。演出前九天,貝多芬還在啤酒館碰到了演員、歌手約瑟夫·斯皮策德(Josef Spitzeder),後者告訴他, 作曲家胡梅爾(Johann Nepomuk Hummel)的俄國之行四個月就掙了15,000弗洛林——這或許就是為何1825年貝多芬原本想將作品題獻給俄皇亞歷山大一世的真正原因。

而在首演夜當晚,貝多芬的侄子卡爾早早就離開了寓所,前往劇院票房,謹防有人渾水摸魚,不買票就混進音樂廳。下午三點時,他甚至還給伯父寫了張便條,告訴自己的伯父銷售情況喜人:「人們幾乎打起來了,售票處水泄不通。」

但當首演結束後,貝多芬看到整場演出的凈收入時癱倒了:僅有420弗洛林! 遠低於貝多芬及其親友團們的預期。一個多月前,辛德勒還信誓旦旦地預估,如果上演兩場【第九交響曲】的話,貝多芬可以凈賺5,000弗洛林。貝多芬自己較為保守,甚至一度估計自己的名望不足以賣光門票,但他也覺得首演拿下個2,000弗洛林應該不成問題;因為僅僅憑借出售作品版權,他每年也能有1,500弗洛林的保障。然而現實卻無比骨感。

關於首演之夜的後續,說法不一。據說朋友們把貝多芬擡回了家,陪他直到深夜。貝多芬不吃不喝,一言不發。朋友們見天色已晚只能散去。第二天仆人早上進門時,發現貝多芬穿著前夜的音樂會禮服,睡在沙發上。但也有記錄表明,貝多芬是在首演第二天下午才去票房查閱銷售數位,雖然數位無疑令他失望,但並無更多證據表明作曲家經歷了充滿戲劇色彩的精神崩潰。

首演後第三天(5月9日)晚上舉行了「慶功宴」,除貴族外,貝多芬小圈子的友人們悉數參加。酒宴上暗流湧動,氣氛略顯尷尬。大家七嘴八舌地提了很多建議(尤其是舒龐齊格),如應該盡快舉辦復演音樂會,舒龐齊格還抱怨貝多芬把大量的錢花在了僱用抄譜員上,並且怒噴李希諾夫斯基等貴族都熱衷業余演奏,以至於很多音樂會都有大量業余樂師……不請自來的建議越來越多,連貝多芬的侄子卡爾都感受到了現場氣氛的緊張,於是借吃完飯晚上還要學習之名早早溜走。考慮到貝多芬是個聽障人士,現場的溝通無疑緩慢而又尷尬。

其實首演收入遠低於預想的主要原因,並不令人驚訝。首先,演出本身的成本就非常高,無論是場租還是樂隊,雖然邀請了很多業余樂師作為誌願者,但獨奏家、排練、抄譜,每一項工作都是一宗支出。貝多芬之前的交響音樂會都得到了來自貴族大公們都支持,許多排練、場租、樂隊的費用都由大公們出錢:如第二、三、五、六交響曲的首演,就是由羅布科維茨親王(Joseph Franz von Lobkowitz)出資,他甚至還全程資助了【英雄交響曲】整個第一輪的所有演出(包含兩次視奏排練和一次先於公演的內部演出);而第七、八交響曲的部份演出費用也是由魯道夫大公資助的。

貝多芬的傳記電影【不朽真情】(Immortal Beloved)劇照

而【第九交響曲】卻無人贊助,所有的事務性工作和商演的風險事實上全部壓在貝多芬身上。 彼時,經歷了19世紀初的戰爭,貴族們的財產因通貨膨脹紛紛縮水,很多人家道中落(如羅布科維茨親王就一度瀕臨破產),再也無心支持燒錢的交響樂藝術。 這無疑讓貝多芬在進入不惑之年後,也開始為自己的生計感到焦慮;外加老李希諾夫斯基親王、金斯基親王(Prince Kinsky)、華爾史坦伯爵(Count Ferdinand Ernst Gabriel von Waldstein)也都先後謝世,貝多芬本來能拿到的贊助年金大為縮水。【第九交響曲】本身的創作很大程度上就是在贊助年金日益減少時一次頗具野心的商業嘗試。在沒有贊助人為經濟托底的前提下,雖然沒有淪為賠本賺吆喝的慘劇,但眾人忙活許久,卻只有區區不到500弗洛林入賬,確實不知為誰辛苦為誰忙。

5月23日第二場音樂會,因為要吸引更多觀眾入場, 貝多芬甚至不得不無奈地允許節目單上出現一首羅西尼的歌劇【坦克雷迪】(Tancredi)中詠嘆調【心慌意亂】(「Di tanti palpiti」,當時被譽為維也納街歌) ,由男高音賈科莫·大衛(Giacomo David)演唱。當時維也納已經完全被風頭一時無兩的羅西尼所征服,連貝多芬也要避避這位義大利人的來勢洶洶。很多長期生活在德奧的音樂界人士都看不上羅西尼甜膩的歌劇唱段,貝多芬及其小圈子也不例外,但為了能夠吸引聽眾入場,能夠多多賣票,貝多芬也只能允許大衛在自己的音樂會上演唱羅西尼的詠嘆調。這對本就忌憚羅西尼受歡迎度的貝多芬而言,是一個不小的打擊。

此外,貝多芬還寫信詢問自己的弟子車爾尼(Carl Czerny)是否願意在音樂會上演奏【降E大調第五鋼琴協奏曲】(「皇帝」,Op.73)的二、三樂章。12年前,這首協奏曲的維也納首演就是由車爾尼這位貝多芬的得意弟子演奏的;但12年後,車爾尼以時間緊迫、無暇準備(這也是事實,貝多芬只提前了三天詢問他)為由,婉拒了恩師的這一要求——吸引觀眾入場的理由又少了一個。

最終,貝多芬接受了杜波特500弗洛林的作曲家收入保底方案,即無論5月23日的票房多寡,貝多芬都能收到500弗洛林的保底收入;如果票房不錯的話,他或許還能拿到一些分成。但很可惜,第二場音樂會有一半的座位都未銷售出去。票房慘淡的理由眾說紛紜,辛德勒是認為當天天朗氣清,人們都更願意待在戶外(但當時已有氣象記錄,記錄顯示維也納是陰天);侄子卡爾則認為,貴族、商人們這會兒都去度假了,而杜波特定的票價有些過高,導致最終票房慘敗。

貝多芬估計老友杜波特這次賠了錢。他再三猶豫要不要收取500弗洛林的保底收入,最終在朋友們的勸說下,還是拿了這筆錢。

柏林國家圖書館的工作人員展示貝多芬【第九交響曲】的手稿

向命運低頭的貝多芬

1824年5月7日晚上的【第九交響曲】首演是一次成功的演出嗎?

答案眾說紛紜。根據辛德勒的記載,觀眾在演出後瘋狂鼓掌,並且不顧維也納只有皇家才能享受超過三次鼓掌致意的規矩,統共向樂團和作曲家歡呼了五次才作罷,以至於警察都不得不出來阻止人們。流傳更廣的故事是,當樂團已經演奏完最後一個音符後,快要把頭埋在樂譜裏手舞足蹈的貝多芬仍舊渾然不知,他還在按照自己的速度跟讀譜子。直至離貝多芬最近的女高音獨唱家卡洛琳·昂格爾(Caroline Unger)拉了拉他的袖子,讓他回身,他才看見陷入瘋狂的人群。 無疑,「貝九」取得了巨大的成功。

但劍橋大學音樂學教授尼克拉斯·庫克(Nicholas Cook)的研究表明, 現場諸多戲劇化的場景都經過了並不在現場的19世紀傳記作者艾略特·格雷姆(Elliot Graeme)的加工和改裝 ,他甚至弄錯了昂格爾的聲部(昂格爾是女低音)。那麽,昂格爾拉貝多芬衣袖使其回身接受歡呼的歷史細節呢?這一流傳甚廣的場景的確存在,包括指揮魏因加透納(Felix Weingartner)等人轉述當時現場見證者的說法,都確認了這一點;但是,格雷姆或許是為了戲劇效果,或者是道聽途說的過程中出了錯,弄錯了樂章——貝多芬並非在全曲結束後,才被昂格爾拉袖回身;而是第二樂章結束後,聽眾們大聲喝彩,還沈浸在腦中「音樂」中的貝多芬渾然不覺,於是女低音昂格爾才提醒他轉身接受觀眾們的喝彩。相比於二樂章後發生這件事,末樂章後發生這種戲劇化場景,無疑更符合一般讀者對於高潮的預期,即「故事」的高潮更應該發生在coda(尾聲)處。事實上,這一場景經過不斷地被反復提及和書寫,成為日後【第九交響曲】接受和傳播中最為振奮人心的一個場面。

此外,還有許多關於貝多芬刻板印象式的描述。比如,耳聾的貝多芬在舞台上自顧自手舞足蹈,完全不管身後還有真正的指揮烏姆洛夫(Michael Umlauf)—— 但實際上,據格萊布納夫人回憶,貝多芬大部份時候都盯著總譜、陷入沈思。 又比如,首演夜舞台上的貝多芬一如既往地著裝邋遢、頭發蓬亂——然而,根據鋼琴家西格蒙德·塔爾貝格(Sigmund Thalberg)回憶,貝多芬精心打扮了自己,他幾天前就在首演排練的百忙之中找理發師修剪了頭發,當天還刮了胡子、洗了澡,換上了自己嶄新的黑禮服,系上白領結,神采奕奕地坐著馬車趕到演出現場。 不可否認,相比於當事人們的真實回憶,文學化、戲劇化的場面確實更具傳播效果。

當然,觀眾們對「貝九」報以熱烈的掌聲是不爭的事實,但這也與演出本身的品質無關。貝多芬的傳記作者、作曲家揚·斯瓦福德(Jan Swafford)在他2014年推出的【貝多芬傳:磨難與輝煌】(Beethoven: Anguish and Triumph)中,就推測「貝九」首演不會太成功,他甚至說: 「這或許是貝多芬一生中會令他慶幸耳聾的一天。」

首先是樂團中包含了大量業余樂手 ,最終上場的82位樂手中有38位元來自音樂之友協會,或是純粹的誌願者。其次,雖然貝多芬安排了兩場全曲合練和為數不少的分聲部彩排,但對於19世紀的樂團素質而言,想要完美演繹這部作品,而且還是作品首演,這種排練量顯然也是不夠的(當然,以當時的工作習慣而言,兩次彩排已經是略顯奢侈的安排了)。第三,音樂會結束後的樂評雖然大抵正面(因為其中很多人都是貝多芬圈內的朋友),但有些樂評字裏行間也不乏批評之辭,尤其是質疑末樂章為何要采取這麽「詭異」的合唱形式。 事實上,就連貝多芬本人也對這次大膽嘗試有點後悔:事後他向車爾尼表示,自己把末樂章設計成合唱是一個錯誤,他甚至想重寫一個無合唱的樂章代替原版。

在斯瓦福德看來,觀眾們在首演上的熱烈鼓掌,不過是對一位傳奇人物的致敬,或許是對席勒及其失落的自由與革命理想的一曲如挽歌般的追憶,而非對作品本身的喜愛。畢竟,短短十六天後,當【第九交響曲】第二次上演時,觀眾僅僅坐滿了一半的音樂廳。

貝多芬最終還是不得不向命運低頭。 人生進入暮年、聽力已衰退到極點的他,失去了在青壯年時一切可以讓他春風得意、淋漓盡致地施展才華的環境:識貨愛才的貴族們對他的鼎力支持,維也納愛樂界給他的支持與追捧,較為寬裕的經濟條件讓他的創作心無旁騖,當然還有健全聽力所賦予他得以施展的鋼琴演奏才能。而1824年的維也納,經歷了拿破侖戰爭的沖擊,貴族沒落、物價飛漲,人們的音樂口味也更傾向於旋律更為悅耳、故事更富戲劇性的羅西尼歌劇,而那個脾氣古怪的耳聾老頭無疑過時了。 雖然19世紀中葉盛行的博物館式的經典作品神聖化運動在「貝九」首演不到二十年間已然將這部作品確立為音樂史上無可置疑的經典,但對於1824年的貝多芬而言,時代已然宣布:他過氣了。

尾聲

1824年5月27日,作為【維也納日報】(Wiener Allgemeine Zeitung)副刊的石版畫研究所找人為貝多芬畫一幅肖像。貝多芬將時間安排在了下午4點,這是朝西的貝府一天中采光最好的時候。畫家約翰·史帝芬·戴克(John Stephan Decker)用三根蠟燭以及從西窗射入的陽光,為54歲的貝多芬繪制了一幅炭筆畫。

就在這幅畫繪制的前兩天,貝多芬還因為第二次音樂會的管弦樂團沒有收到應得的報酬而為他們據理力爭,甚至揚言要放棄自己500弗洛林的保底收入來做抗議。

就在這幅畫繪制的前四天,貝多芬看著一半空位的劇院,還在為自己已經不再是維也納音樂世界的中心而感到失落和絕望。

就在這幅畫繪制的前二十天,貝多芬還在卡林西亞門劇院的舞台上沈浸在自己偉大的音樂中,全然不知曲子進行到了哪裏。

畫像裏的貝多芬,留著為了「貝九」首演夜而精心修剪過的頭發,穿著挺拔的禮服,眉宇間滿是不平與憤怒,眼神堅定地凝視著斜前方。 他像一個憤世嫉俗、滿腔怒火的老人,卻無法聽見人們的奉承、嘲諷和忠告。他無法透過聲調、重音和語氣去分辨敵友,只能依靠記事本上的文字、郵差寄送的信件以及他那並不出色的察言觀色能力,來與這個世界互動。 或許他是幸運的,他那雙已惡化近二十年的耳中,再也不會聽到甜膩俗濫的音樂;能聽到的,只有他心中不斷纏結離合、天人交戰、互相抵牾後的大音希聲,最終走向星空浩瀚的世外寰宇,走向充滿狂喜的永恒至福。

點選訂閱⬇️⬇️⬇️

【愛樂】2024年第6期

「貝多芬【第九交響曲】二百年」

前奏 | 落花時節又逢君

華彩 | 貝多芬【第九交響曲】二百年

幕間 | 哭唱

變奏 | 電聲琴韻:電子鍵盤簡史

再現 | 波伊勒風琴,從【城南舊事】到卡瓦耶-寇王國的故事

回旋 | 鋼琴演奏的趨勢

專欄 | 袁樂—音樂的階級性

鷺鳴—康定斯基:向音樂看齊

安可 | 懷念它那精靈之年的悅耳之聲!

點選下方圖片⬇️⬇️⬇️

獲取【愛樂】數位刊全部精彩內容

點選訂閱⬇️⬇️⬇️

【愛樂】2024全年紙刊